Par David Brites.

Le 22 février dernier, la chute du président Viktor Ianoukovitch entraînait l’Ukraine dans une période de troubles intenses qui est encore loin d’être terminée. Le 25 mai suivant, Poro Poroshenko, ancien ministre sous les présidences Iouchtchenko et Ianoukovitch, était élu à la tête de l’État. La victoire de cet homme d’affaires a été considérée, après quatre années de présidence pro-russe, comme un retour aux manettes des pro-occidentaux, qui ont à présent le défi de faire mieux que leur première expérience de gouvernement, sous la présidence Iouchtchenko (2005-2010). Rappelons que les cinq années de mandat de ce dernier avaient abouti à une large victoire de Viktor Ianoukovitch à la présidentielle de février 2010.

Et dans tous les pays est-européens ayant connu la vague de « révolutions colorées » des années 2000 (Serbie, Géorgie, Ukraine, Moldavie), la trajectoire a été finalement assez similaire : un retour aux affaires de majorités dites pro-russes, après un ou deux mandats de gouvernement favorables à l’intégration euro-atlantique. À l’heure où la majorité pro-européenne a été reléguée dans l’opposition (Ukraine jusqu’en février 2014, Serbie, Géorgie) ou est affaiblie (Moldavie), il est possible de faire un bilan des gouvernements issus des Révolutions colorées.

En Serbie après la Révolution des Bulldozers (octobre 2000), en Géorgie après la Révolution des Roses (novembre 2003), en Ukraine après la Révolution Orange (novembre et décembre 2004), et en Moldavie après les émeutes d’avril 2009, les majorités au pouvoir, connues pour leur despotisme et pour leur népotisme autant que pour leur nostalgie de l’époque soviétique, sont successivement tombées tout au long de la décennie 2000-2009, à chaque fois suite à un scrutin soupçonné d'être frauduleux. Dans ces quatre pays, l’ordre ancien était incarné par un chef d’État symbole d’un pouvoir a priori indéboulonnable, notamment en Serbie, avec Slobodan Milosevic, et en Géorgie, avec Édouard Chevardnadze, tous les deux en place depuis 1991. En Ukraine, Leonid Koutchma (1994-2004) cherchait à placer son poulain (et Premier ministre) Viktor Ianoukovitch. En Moldavie, le communiste Vladimir Voronine n’était en place que depuis 2009, mais la nature même de sa formation politique – le Parti communiste – reliait sa présidence à l’idée d’un conservatisme nostalgique.

Dans les années 2000, la succession de révolutions de velours dans son voisinage proche fait craindre à la Russie un effet domino réduisant sa zone d'influence en peau de chagrin. En gris foncé, les États membres de l'Union européenne avant 2004. En gris clair, les pays ex-communistes ayant adhéré depuis : huit États le 1er mai 2004 (Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie), deux le 1er janvier 2007 (Roumanie, Bulgarie) et un le 1er juillet 2013 (Croatie).

Les mouvements qui entraînent cette première réelle alternance post-indépendance et post-Guerre froide sont alors le résultat d’une aspiration sincère au changement (notamment en milieu urbain), mais également de l’échec de la transition post-communiste dans ces pays. La perte d’attractivité momentanée de la Russie vis-à-vis des sociétés est-européennes ne peut supporter les succès apparents du modèle occidental, qui présente un niveau de vie élevé, une défense militaire dissuasive basée sur l’OTAN, et un projet européen qui semble alors encore chargé de promesses.

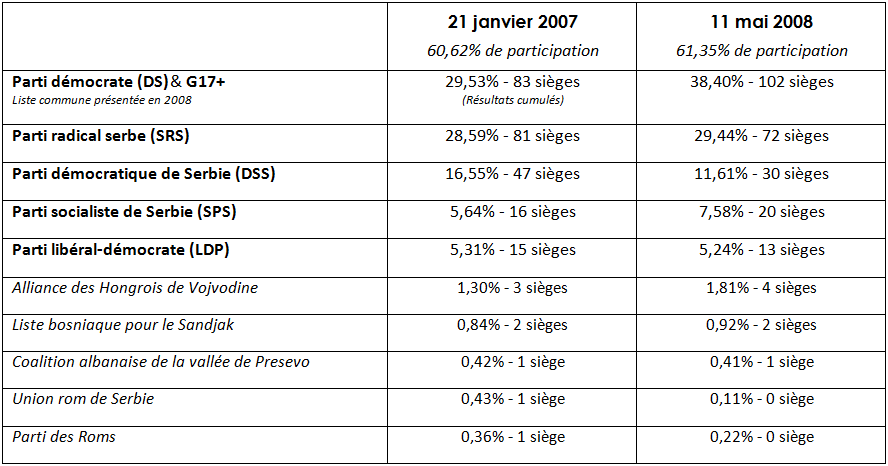

Les succès électoraux des partis d’opposition qui ont mené ou se sont appropriés les mouvements révolutionnaires, s’ils ont souvent été laborieux, ont au moins confirmé le désir de changement observé dans la rue et, parfois après un ou deux coups d’essai, permettent une réelle alternance politique. En Serbie, la situation est compliquée par la courte majorité des pro-européens : après le bref mandat de Zoran Djindiic (2001-2003), son successeur à la tête du Parti démocrate, Boris Tadic, est élu à la présidence de la République en 2004, puis à nouveau en 2008, mais doit composer au cours de son premier mandat avec les nationalistes du Parti démocratique serbe, dirigé par Voijslav Kostunica ; finalement, les législatives anticipées du 11 mai 2008 octroient enfin une majorité claire à la coalition pro-européenne constituée autour du Parti démocrate.

En Ukraine, la victoire de Viktor Iouchtchenko le 26 décembre 2004 à l’élection présidentielle n’empêche pas l’instabilité, avec pas moins de trois Premiers ministres entre 2005 et 2007 ; en dépit d’une parenthèse en 2006-2007 au cours de laquelle Viktor Ianoukovitch (son rival pro-russe) revient à la tête du gouvernement, Ioulia Timochenko occupe le poste de Première ministre à la faveur des législatives anticipées de septembre 2007, pour une durée de trois ans, jusqu’en 2010. En Moldavie également, la transition n’est pas tout de suite évidente, même si la tendance s’inverse progressivement en faveur du camp dit pro-européen. Trois élections législatives successives, en avril puis juillet 2009, et en novembre 2010, consacrent cette nouvelle donne : le Parti communiste passe de 49,5% à 39,3% des voix, l’opposition connaissant à peu près le sort inverse. Dès 2009, les leaders des divers partis constituent au Parlement une Alliance pour l’Intégration Européenne, et accèdent aux plus hautes responsabilités : Mihai Ghimpu à la présidence du Parlement (août), et Vlad Filat à la tête du gouvernement (septembre). Si leur majorité demeure alors trop étroite pour désigner un nouveau chef de l’État, la coalition pro-européenne n'en est pas moins enfin aux manettes.

Seul la Géorgie connaît une alternance claire et immédiate qui octroie aux leaders de la Révolution des Roses une majorité nette : le 4 janvier 2004, Mikhaïl Saakashvili est élu chef de l’État avec 96,05% des voix, et le 28 mars suivant, son parti, le Mouvement National Uni, obtient 67,75% des suffrages exprimés. Si ces résultats ne feront que décliner pour finalement proposer des chiffres plus compatibles avec une démocratie normalisée, la majorité n’est en pas moins claire. De 2004 à 2012, cette lune de miel électorale durera huit ans.

Les nouvelles majorités sont arrivées au pouvoir avec des objectifs précis : consolider la démocratie naissante (et fragile), promouvoir la transparence en politique comme dans l'économie, lutter contre la corruption et le clientélisme, et proposer de nouvelles relations avec l'Occident.

Une transition politique laborieuse mais réussie

Au sortir de plusieurs années d’un système où l’autoritarisme politique et le clientélisme étaient monnaie courante, et à la suite d’élections frauduleuses ou soupçonnées de l’être, le mandat confié aux nouvelles majorités est clairement politique. L'accession à la démocratie et à son corollaire indispensable, la liberté d’expression : voilà le premier acquis des Révolutions colorées. En outre, le principe même de l’alternance, qui semblait jusque-là inenvisageable, donne une véritable bouffée d’air frais à la vie politique de ces pays. La chape de plomb qui empêchait tout débat public honnête et sincère est soulevée, et au moins sur ce plan, les nouvelles majorités tiennent leurs promesses.

En Serbie, le changement de régime qui fait suite à la chute de Slobodan Milosevic favorise une multiplication des réformes de transparence de l’administration publique, dont les rapports successifs de l’UE et de Transparency International font état au fil des années. La corruption et le clientélisme sont des maux qui restent à combattre, mais la dynamique des réformes est là, et elle est confortée sous le second mandat de Boris Tadic, à partir de 2008. Le 25 mars 2009, un projet de loi anti-discrimination approuvé par le Parlement définit un cadre législatif destiné à protéger tout citoyen (quel que soit son état de santé mentale et physique, son orientation politique, religieuse et sexuelle). Dans un pays où la question des discriminations et des haines inter-ethniques et inter-religieuses a été aussi dramatique au cours des années 1990, ce vote n’est pas anodin. En outre, le 31 mars 2010, une résolution parlementaire dénonce le massacre de Srebrenica en Bosnie-Herzégovine en juillet 1995.

Une rupture est également engagée avec la volonté centralisatrice des années Milosevic. La République fédérale de Serbie-et-Monténégro, proclamée le 3 février 2003, octroie aux Monténégrins un droit à l’auto-détermination dont ces derniers se saisiront lors d’un référendum trois ans plus tard. En juin 2006, Belgrade prend acte de l’indépendance du Monténégro, faisant ainsi perdre à la Serbie son seul accès à la mer. Le nouveau statut de la Vojvodine est approuvé en novembre 2009 : il octroie à cette région, où vit une forte minorité hongroise, plus d’autonomie. Mais l’approbation d’une vaste réforme territoriale, qui prévoyait la mise en place de sept régions au sein de la Serbie, restera en suspens. Enfin, demeure le grand défi de l’indépendance du Kosovo, sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir.

En Ukraine, où le chemin parcouru en termes de liberté d’expression est considérable, le contexte post-Révolution est plombé par les divisions politiciennes, par la guerre des égos dans le camp dit pro-européen, et par l’inconstance des députés de tout bord qui favorise l’instabilité gouvernementale. Dès septembre 2005, c’est-à-dire moins d’un an après les évènements de la place de l’Indépendance, les tensions entre les deux hérauts de la Révolution Orange provoquent le limogeage du gouvernement Timochenko. Les élections de mars 2006 illustrent alors l’absence d’unité du camp « orange », dont l’incapacité à former un gouvernement permet à Viktor Ianoukovitch de redevenir Premier ministre quelques mois.

La cohabitation s’avérant houleuse, le Parlement est dissous le 2 avril 2007, et c’est dans la douleur que les élections anticipées du 30 septembre suivant (réalisées six mois après la dissolution !) aboutissent enfin à la formation le 18 décembre 2007 d’une équipe gouvernementale dirigée par Ioulia Timochenko. La rivalité entre les deux formations pro-européennes (Autodéfense-Notre Ukraine et Bloc Timochenko) tient surtout aux ambitions de leur leader respectif plus qu'à des divergences de fond, mais il est clair que le spectacle pathétique des deux alliés d’hier est alors imputé par l'opinion à un Viktor Iouchtchenko qui ne vise que sa réélection, au risque de freiner le cycle de réformes engagées. Le contrecoup sera terrible : ce dernier n’obtient à l’élection présidentielle de 2010 que 5,48% des voix, loin derrière Viktor Ianoukovitch et Ioulia Timochenko. Pour autant, le bilan politique est là : l’alternance est désormais possible en Ukraine, et les médias ne subissent alors plus les pressions connues sous l’ère Koutchma.

En Moldavie, l’impossibilité pour le camp pro-européen de réunir la majorité qualifiée au Parlement qui lui permettrait de désigner un nouveau chef de l’État constitue un véritable caillou dans la chaussure de la nouvelle majorité. Le 5 septembre 2010, un référendum destiné à sortir de cette impasse donne 87,83% des suffrages en faveur de l’élection du président au suffrage universel, mais la trop faible participation (30,29%) ne permet pas de valider la consultation. Des élections législatives anticipées sont donc organisées le 28 novembre 2010 et confortent, au dépend du Parti communiste, la majorité des trois partis libéraux constituant l'Alliance pour l'Intégration Européenne (Parti libéral-démocrate, Parti démocrate, Parti libéral).

Reconduit, le gouvernement de Vlad Filat poursuit le cycle de réformes engagées. Le 16 mars 2012, enfin, les députés parviennent à élire à la présidence de la République une personnalité indépendante, juge et président du Conseil supérieur de la Magistrature, Nicolae Timofti. Le blocage institutionnel dépassé, les réformes difficiles se poursuivent lentement, dans cet État noyauté par la corruption à tous les niveaux et par les trafics. La Moldavie est par ailleurs frappée par maintes atteintes aux droits humains, comme les violences faites aux femmes, particulièrement élevées. En mai 2012, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme rappelait la nécessité pour ce pays d'adopter un paquet législatif contre les discriminations, notamment dans une société où la marginalisation de la communauté LGBT est toujours de mise. Concernant les libertés politiques, la Moldavie doit encore composer avec son héritage passée. Le 4 juin 2013, la Cour constitutionnelle moldave déclarait inconstitutionnelle la décision du Parlement le 12 juillet 2012 d’interdire l’utilisation de certains symboles, dont la faucille et le marteau. Engagée, la marche des réformes est encore longue et semée d’embûches.

En Géorgie, la situation momentanément hégémonique de la formation du président Saakashvili laisse un moment craindre une dérive autoritaire du nouveau pouvoir, notamment au cours de l’automne 2007, lorsque de violents affrontements éclatent entre manifestants de l’opposition et forces de l’ordre à Tbilissi. Face à l’ampleur de la crise, Mikhaïl Saakashvili décrète l’état d’urgence pendant une semaine et, le 8 novembre, annonce une élection présidentielle anticipée et deux référendums, le tout pour le 5 janvier 2008. À cette date, avec un peu plus de 50% de participation, les électeurs géorgiens approuvent la tenue d’élections législatives anticipées à 79,7% des voix, et Mikhaïl Saakashvili est réélu chef de l'État, avec 53,5% des suffrages exprimés.

Le 4 mars 2008, dans la perspective des législatives anticipées, une réforme électorale réduit le nombre de députés et le nombre de signatures requises pour concourir aux législatives, abaisse le seuil de représentativité de 7% à 5% des suffrages exprimés, établit un mode de scrutin mixte et accroit le nombre de membres dans les commissions électorales régionales et la présence de l’opposition en leur sein. Le 21 mai 2008, les élections législatives confortent le parti présidentiel (59,2% des voix), fort d’une majorité absolue au Parlement lui permettant de poursuivre les mutations engagées dans le pays depuis 2004. Le pouvoir est sorti de cette crise en confortant sa légitimité par les urnes. Si les partis d’opposition continuent de manifester ponctuellement au cours des deux années suivantes, cette séquence politique les a desservis, notamment à cause de leur obstination et de leur manque d'unité et de crédibilité. En mai 2011, la répression violente de nouvelles manifestations de l’opposition pose de nouveau la question du traitement des libertés publiques dans le pays. Pour autant, la liberté d’expression est là, et l’alternance qui sera observée en 2012-2013 sera la meilleure garantie de sincérité de la part de la présidence Saakashvili.

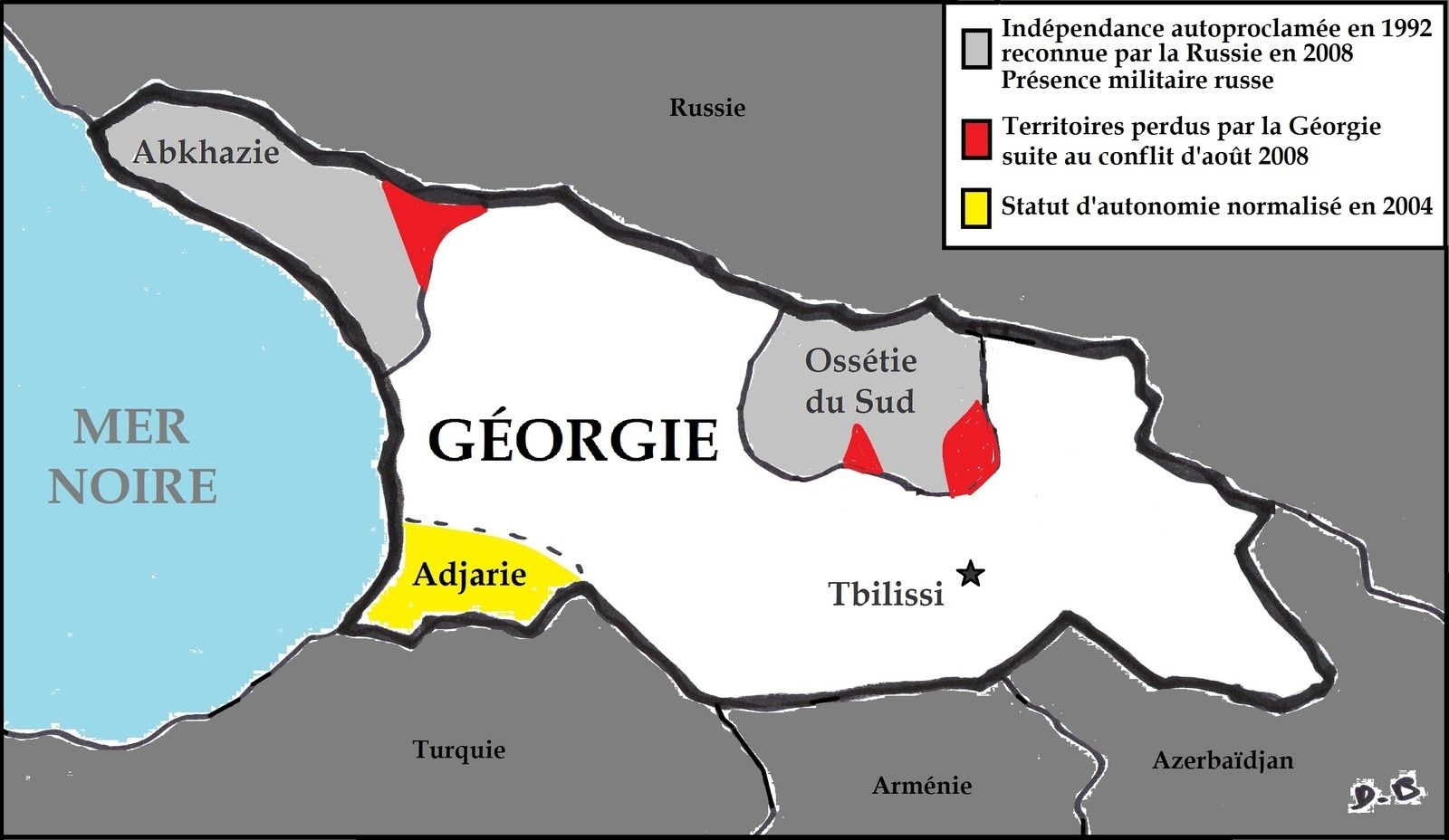

Comme en Serbie, la Géorgie doit relever le défi politique des forces centrifuges. La présidence géorgienne tente dans un premier temps de traiter ces questions avec pragmatisme et sincérité. Et ce n’est pas faute de volonté. Suite aux évènements de mai 2004 à Batoumi, au cours desquels le leader indépendantiste Aslan Abachidze s’enfuit en exil, la république sécessionniste d’Adjarie, limitrophe de la Turquie et peuplée de Géorgiens musulmans, revient pacifiquement sous le giron central, dotée via la loi constitutionnelle du 1er juillet 2004 d’une forte autonomie. Une victoire à mettre sur le compte de Tbilissi autant que des habitants de cette province. Mais le défi repose ailleurs, dans le sécessionnisme de l’Ossétie du Sud (dont 40% du territoire reste en fait sous contrôle géorgien jusqu’en 2008) et de l’Abkhazie, dont la rébellion a provoqué l’exil de 200.000 Géorgiens. Le 13 avril 2008, ces deux républiques autoproclamées refusent un énième plan de paix proposé par Tbilissi malgré l’esprit d’ouverture adopté par les autorités centrales : un poste de vice-président de Géorgie pour le président abkhaze, un droit de veto pour toute réforme constitutionnelle relative aux régions autonomes, la garantie de préserver les langues et cultures abkhazes et ossètes, un soutien économique, etc. La montée des tensions provoquera le bref conflit de 2008 sur lequel nous reviendrons.

Une transition économique rendue difficile par l’héritage des années post-communistes

Les majorités issues des Révolutions colorées ont dû poursuivre la transition économique post-communiste, dans un climat pourri par les conflits d'intérêt, par des pratiques politico-économiques mafieuses, clientélistes ou entachées par la corruption, et par la grave crise économique qui s’abat sur l’Europe à partir de 2007. C’est aussi au regard de ces données qu’il faut faire le bilan économique de cette période. La Serbie et la Géorgie sont sans doute ceux de ces pays qui connaissent l’évolution la plus encourageante. Bénéficiant d’aides internationales et de prêts du FMI, Belgrade entreprend des réformes structurelles pour parachever la transition vers une économie capitaliste. Lorsqu'éclate la Révolution des Bulldozers, les trafics et les conflits d’intérêts sévissent suite à la vague de privatisation occulte réalisée dans les années 1990. C’est peut-être parce qu’il s’attaquait à la criminalité organisée au cœur du système mis en place par Slobodan Milosevic que Zoran Djindjic, Premier ministre depuis 2001, est assassiné en mars 2003. La Serbie se lance clairement dans un cycle de réformes visant à se conformer aux standards européens, en luttant contre la corruption, et pour relancer un appareil productif mis à mal par la guerre et par l’émergence d’une économie parallèle noyautée par des trafics mafieux.

En Géorgie également, s’engage un vaste mouvement de réformes : lutte efficace contre la corruption (rapports positifs récurrents de Transparency International), consolidation de l’État de droit, vague de libéralisations. Le gouvernement géorgien poursuit une politique efficace de modernisation de l’administration, de l’armée et du système judiciaire. Après le conflit qui l’oppose à la Russie en août 2008, la présidence Saakashvili s’attache jusqu’en 2013 à restaurer la crédibilité économique et diplomatique du gouvernement, si chèrement acquise lors de son premier mandat. En Serbie comme en Géorgie, les problèmes perdurent et restent profonds, mais les dynamiques en cours sont clairement positives. Elles n’incluent évidemment pas tout le monde, et les inégalités demeurent, comme une preuve que cette croissance à marche forcée, encouragée en Géorgie par une libéralisation visant à attirer coûte que coûte les investissements étrangers, ne touche pas tous les citoyens de la même manière. Le pouvoir en prend tardivement conscience. Le 4 juillet 2012 (quatre mois avant les législatives qui verront le parti presidentiel perdre sa majorité), le Parlement géorgien adopte une hausse des dépenses de 9,7 milliards d’euros sur quatre ans dans le secteur social et l’éducation, ainsi qu’une augmentation des retraites. Chaque famille reçoit par ailleurs un bon de 480 euros, et un système d’assurance-santé de base est mis en place pour tous les citoyens. Enfin, les députés mobilisent 1,9 milliards d’euros au développement des zones rurales et à l’agriculture.

En Ukraine, l’orientation est vigoureusement libérale, et l’objectif est à la normalisation de la vie économique, dans un pays où la confusion des genres entre sphère politique et industrielle ou énergétique est de mise. L’enjeu est d’autant plus grand dans l’est du pays, zone russophone et cœur industriel du pays. Le 5 février 2008, le président Iouchtchenko signe l’accord d’adhésion de l’Ukraine à l’Organisation Mondiale du Commerce, résultat d’une quinzaine d’années de négociations ; l’accord entre en vigueur le 17 mai suivant. La rivalité entre les deux figures de l’exécutif, Viktor Ioutchencko et Ioulia Timochenko, freine les travaux du gouvernement, notamment les efforts de la Première ministre pour combattre l’inflation élevée dans un contexte de grave crise économique et financière à partir de 2008, et pour régulariser la privatisation de plusieurs fleurons industriels dont la libéralisation sous la présidence Koutchma avait fait l’objet de transactions douteuses et clientélistes.

Lorsque Ioulia Timochenko quitte son poste en 2010, le pays n’est toujours pas sortie de la crise économique et est loin d’avoir achevé sa transition. Ses infrastructures restent à moderniser, et cette réalité ne sera pas inversée par les quelques travaux engagés dans la perspective de l’accueil de l’Euro de football en 2012, qui révèleront au contraire de nombreux dysfonctionnements dans la gestion des finances publiques.

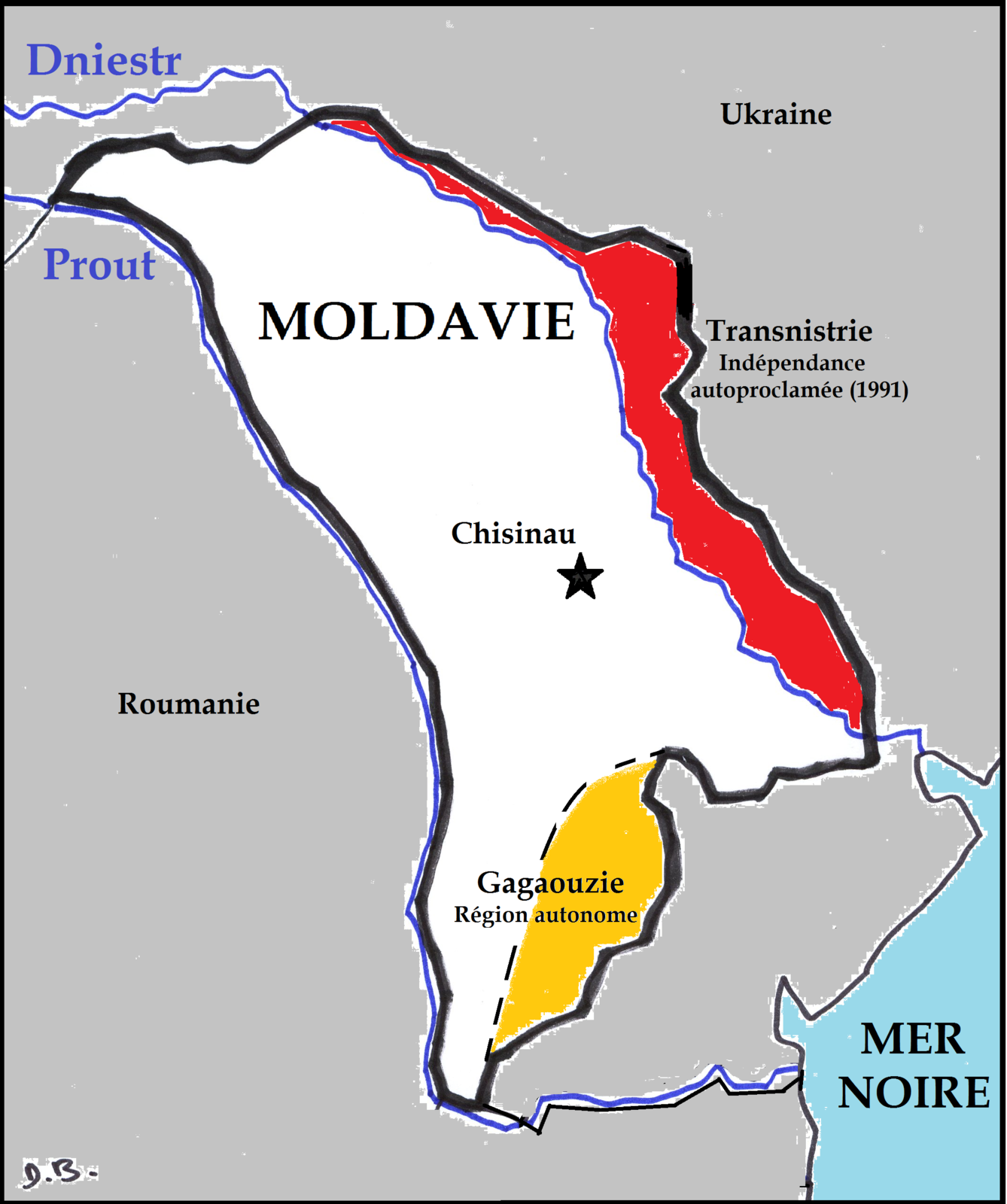

En Moldavie, le temps de gouvernance est trop court, et l’héritage des années 1990 et 2000 trop lourd pour réellement permettre d'évaluer l’impact du changement de majorité, même si l'économie, désormais tournée vers plus de transparence et vers la redynamisation de l’appareil productif, est marquée par des changements, après plusieurs années de sclérose. Rappelons déjà que la chute de l’Union soviétique a sonné le glas de la prospérité moldave, jusqu’alors fondée sur l’agriculture, en particulier la vigne et le tabac. L’hyper-inflation (2.198% en 1992), la concurrence étrangère et plusieurs sécheresses ont anéanti l’économie (54% de la population sous le seuil de pauvreté, un salaire moyen de 33 euros, 60% de chômage officiel, mortalité infantile très élevée, espérance de vie stagnant à 68 ans...). À cela s’est ajoutée la sécession transnistrienne qui ampute la Moldavie de 40% de son industrie. Illustratifs du niveau de récession du pays en termes de développement : les cas de tuberculose ont augmenté de 98% entre 1991 et 2009, et les spécialistes estiment que 3.000 malades sont enregistrés chaque année – dont un tiers meurt, faute de soins adaptés. Même si l’économie informelle (travail au noir, troc, petit commerce ou autarcie agricole) joue le rôle de soupape, le pays reste exsangue et l’émigration massive, avec un million de citoyens moldaves à l'étranger (dont 60 à 80% clandestinement). C'est dans la fuite que de nombreux Moldaves trouvent une voie laborieuse de salut, et il est clair que le rapprochement politique avec la Roumanie, depuis 2010, n'a pas freiné ce phénomène. Le 28 janvier 2010, lors d’une visite à Chisinau, le président roumain Traian Basescu annonçait même la création d'une agence destinée à délivrer des passeports roumains aux Moldaves (près d'un million ayant déjà fait une demande à l'époque) et une aide de 100 millions d'euros au gouvernement moldave pour des projets d'infrastructures.

Un rapprochement avec le bloc transatlantique, garantie d’indépendance

Parce que la Russie a longtemps incarné l’oppression politique et militaire, l’orientation diplomatique est résolument pro-occidentale, ou au moins pro-européenne. La perspective d’adhésion à l’UE est d’ailleurs souvent un leitmotiv de la Révolution. En Géorgie comme en Ukraine, les drapeaux nationaux ont cohabité avec les drapeaux européens tout au long des semaines de manifestations.

De façon tacite ou clairement affirmée, les nouveaux gouvernements ont mandat pour se rapprocher de l’Union européenne et préparer une adhésion future. C’est d’ailleurs avec une réelle sincérité que les nouveaux dirigeants s’attèlent à se rapprocher des chancelleries occidentales et de Bruxelles. C’est en Géorgie que le virage est le plus radical, en dépit d’une forte interpénétration de l’économie géorgienne avec celle de la Russie. Dès le 7 octobre 2004, Mikhaïl Saakashvili déclare que l’adhésion à l’UE est la « priorité numéro un » de sa politique étrangère. Le 5 janvier 2008, il convoque un référendum par lequel les électeurs géorgiens approuvent à 76,99% des voix (49,9% de participation) le principe d’une adhésion à l’OTAN ; aux yeux des Géorgiens, l’intégration transatlantique doit garantir l’indépendance du pays. Pour ne pas offenser la Russie, France et Allemagne font pression, en avril 2008, pour repousser l’adhésion de la Géorgie ; depuis, la guerre d’août 2008 a repoussé sine die une telle éventualité. Pour autant, depuis 2004, la coopération militaire avec les États-Unis est plus importante que jamais.

En Ukraine, Viktor Iouchtchenko annonce dès sa prise de fonction que son gouvernement suivrait un programme d’adhésion à l’Union européenne. En signe d’ouverture, le Parlement européen adopte le 13 janvier 2005 une résolution dans laquelle il appelle les instances européennes à offrir à l’Ukraine une perspective d’adhésion à l’UE. Surtout, les avancées au cours du mandat Timochenko (2007-2010) sont considérables : protocoles d’accord sur la coopération dans le domaine de l'énergie, accord sur les services aériens, signature d’un accord renforcé incluant notamment la création d’une zone renforcée de libre-échange... Le 22 juillet 2008, les ministres des Affaires étrangères européens s’entendent sur un assouplissement du régime de visas vis-à-vis des Ukrainiens. En septembre 2010, Kiev et Bruxelles signent un traité d’adhésion de l’Ukraine à la Communauté de l’Énergie. En revanche, l'idée d'une intégration à l’OTAN suscite des réticences chez une majorité d'Ukrainiens, par souci de neutralité et d'équilibre entre le grand-frère russe qui demeure proche culturellement, et un Occident dont on envie le niveau de vie tout en rejetant l'impérialisme militaire qu'il incarne. Sans doute pour cela, et pour ne pas froisser le Kremlin, France et Allemagne rejettent également, en avril 2008, le principe d’une adhésion de l’Ukraine au Traité transatlantique.

En Moldavie, la frontière commune et le poids de l’irrédentisme roumain ont pour conséquence une corrélation entre rapprochement avec l’Union européenne et réconciliation avec la Roumanie. Dès les émeutes d’avril 2009, aux cris de « Liberté ! » se mêlaient des « Nous voulons être dans l’Europe ! » et des « Nous sommes Roumains ! » Si la nouvelle coalition au pouvoir déclare lors du sommet de la Communauté des États Indépendants (CEI) du 8 octobre 2009 que l’adhésion à l’OTAN n’était pas une priorité et que le rattachement à la Roumanie restait totalement exclu, de fait, l’objectif d’adhésion à l’Union européenne signifie à terme une sortie de cette même CEI. Le 21 octobre 2009, le pays signe avec l’UE un allègement du régime des visas. Le 27 avril 2010, Roumanie et Moldavie signent une déclaration visant à créer un « partenariat stratégique pour l'intégration européenne » de la Moldavie (approfondissement de la coopération politique, économique, culturelle bilatérale). Négocié depuis janvier 2010, un Accord d’association est finalement signé entre la Moldavie et l’Union européenne en novembre 2013, à Vilnius. Cet accord prévoit l’instauration future d’une zone de libre-échange et d’un régime de circulation sans visas.

Avec la Serbie, le rapport à l’Occident est plus complexe, car les rancœurs perdurent depuis l'intervention aérienne de l'OTAN au Kosovo en 1999. La reconnaissance de l’indépendance du Kosovo en 2008 par la quasi-totalité des pays de l’UE et par les États-Unis ne facilite pas un rapprochement, même si la perspective des fonds européens et d’une réhabilitation de la Serbie dans le jeu des nations, après des années de mise au ban, permet de contrebalancer pendant plusieurs années le nationalisme latent occasionnellement relancé par la question kosovare. Il n’est évidemment jamais question d’adhérer à l’OTAN, tant pour l’épisode kosovar de 1999 que pour le passé « non-aligné » de la Yougoslavie. Ce dilemme que la diplomatie serbe doit gérer, entre défense de sa souveraineté et volonté d’intégrer l’UE, se traduit dans la mauvaise volonté des autorités serbes de livrer au Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie plusieurs criminels de guerre, considérés par les Serbes comme des héros nationaux. Les négociations pour l’adoption d’un Accord de stabilisation et d’association s’en trouvent ralenties, en 2006-2007. Différentes figures serbo-bosniaques sont finalement arrêtées et livrées : l’ex-chef de la police Stojan Zupljanin le 11 juin 2008, l’ex-dirigeant Radovan Karadzic le 21 juillet 2008, et l’ex-chef militaire Ratko Mladic le 26 mai 2011. Entre-temps, le gouvernement serbe dépose une candidature d’adhésion à l’UE le 22 décembre 2009.

Les pays occidentaux flairent évidemment les opportunités politiques et économiques, et appuient les nouvelles majorités. Les États-Unis sont même à la manœuvre dès l’origine de ses mouvements historiques, puisque de nombreuses ONG américaines (comme la Fondation Soros), voire les services secrets américains, appuient logistiquement ou financent les associations de bloggeurs ou d'activistes, en Serbie, en Géorgie et surtout en Ukraine. On retrouve même dans les manifestations ukrainiennes des activistes serbes ou géorgiens, rodés aux mobilisations de grande ampleur dans leur pays respectif. Soit par intérêt géopolitique (Allemagne, Royaume-Uni, France), soit par la force d’une solidarité sincère qui s’explique par leur histoire (Pologne, Lituanie), les pays européens appuient également, explicitement, les révolutions et les partis politiques qui accèdent au pouvoir par la suite. L’Union européenne lance la Politique Européenne de Voisinage en mars 2004 (avec des États du sud de la Méditerranée), et le Partenariat Oriental en mai 2009. Bruxelles soutient financièrement les mouvements de réformes engagés dans ces pays, à hauteur de 189,7 millions d’euros à la Serbie pour la seule année 2007, et, sur la période 2007-2010, de 120 millions d’euros pour la Géorgie, et de 494 millions pour l’Ukraine. L’UE joue clairement la carte des gouvernements pro-occidentaux. Elle le fait en Serbie, lorsqu’elle signe avec Boris Tadic un Accord de stabilisation et d’association le 29 avril 2008, c’est-à-dire moins de deux semaines avant les législatives anticipées réalisées la même année, ou encore le 1er mars 2012, lorsqu’elle reconnaît officiellement la candidature d’adhésion de la Serbie, deux mois avant de nouvelles législatives. De même, l’entrée en vigueur, le 1er septembre dernier, de l’Accord d’association avec la Moldavie a une visée électorale : les législatives moldaves du 30 novembre prochain s'inscrivent dans un contexte de clivage entre les partisans de l'intégration eurasiatique d'une part, et ceux de l'adhésion à l'Union européenne d'autre part.

L’influence persistante du grand frère russe

La Russie préserve une influence considérable et freine les réformes engagées autant qu'elle le peut. Elle le fait d’abord par le soutien aux différents séparatismes. En Moldavie comme en Géorgie, la présence de troupes russes dans les entités où le conflit est « gelé » (cela est valable depuis mars de cette année en Crimée et dans l’est de l’Ukraine) donne à Moscou les moyens d’un chantage permanent, puisque toute adhésion à l’Union européenne dans de telles conditions est exclue, et parce que, sous couvert d’interposition, la Russie occupe de facto une partie de leur territoire.

En Moldavie, la Russie maintient depuis les années 90 une présence de 2.500 hommes et 40.000 tonnes de matériel ; en mars 1995, les Transnistriens avaient déjà plébiscité à 93,3% des voix le maintien des troupes russes sur la rive gauche du Dniestr, et, en septembre 2006, ils approuvaient un rattachement graduel à la Fédération de Russie (97,1%). En ne réagissant pas à cette consultation (ni par une annexion ni par un désaveu), Moscou laisse pourrir la situation. En avril 2013, l’armée transnistrienne tentait d’investir un village situé à l’ouest du Dniestr, côté moldave, avant d’être repoussée par les villageois. En juin de la même année, la Transnistrie a adopté un décret incluant un nouveau tracé de sa frontière, incluant trois villages situés sur la rive ouest du Dniestr.

Entre-temps, la Moldavie installait trois nouveaux postes-frontière avec la Transnistrie, afin de se conformer aux normes européennes de libre-circulation. Le rapport de force reste de mise et il est clair que le rapprochement opéré par les autorités moldaves avec la Roumanie et l’Union européenne depuis 2009 n’a en rien favorisé un dialogue entre Chisinau et Tiraspol. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, la signature de l’Accord d’association entre la Moldavie et l’Union européenne en novembre 2013 entraîne une radicalisation des Transnistriens, mais également des habitants de la Gagaouzie, région autonome (turcophone) du sud du pays. Le 2 février 2014, ces derniers répondaient oui à 95% des voix (pour environ deux tiers de participation) aux deux questions suivantes : « Désirez-vous que la Gagaouzie rejoigne l'Union douanière Russie-Biélorussie-Kazakhstan (et non conclure un accord d'association avec l'Union européenne) ? » et : « Êtes-vous pour l’autodétermination de la Gagaouzie dans le cas où la Moldavie perdrait son indépendance (et se réunifierait avec la Roumanie) ? » Deux consultations non-reconnues par Chisinau.

En Géorgie, la question des « conflits gelés » prend un tour d’autant plus violent que le pouvoir géorgien est très clairement pro-occidental. La Russie amorce dès début 2008 un rapprochement diplomatique et économique (16 avril) avec les deux provinces sécessionnistes que sont l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, avant d’augmenter les troupes russes qui y stationnent (mai). Voyant dans cette escalade une menace directe pour son intégrité territoriale, la Géorgie demande officiellement, le 27 mai 2008, à la Russie de retirer ses « troupes de maintien de la paix » d’Abkhazie, en vain. La Géorgie lance finalement un assaut sur l’Ossétie du sud le 7 août 2008, afin d’y « restaurer l’ordre constitutionnel » : après avoir repris la capitale sud-ossète Tskhinvali, les troupes sont forcées de reculer face à une vaste contre-offensive russe qui dépasse très vite le seul territoire sud-ossète.

Pour l'armée géorgienne, c'est la débâcle, et pour l'armée russe, une véritable démonstration de force. Un cessez-le-feu est signé dès le 15 août, et les troupes russes évacuent la Géorgie (hors Abkhazie et Ossétie du Sud) le 10 octobre suivant. Entre-temps, le 28 août, Moscou reconnaît officiellement l’indépendance des deux républiques sécessionnistes, et signe avec eux un traité d'amitié le 17 septembre de la même année. Le lien avec la Russie est à la fois économique, puisque ces deux territoires vivent sous perfusion financière russe et que leur monnaie officielle est le rouble, et diplomatique, puisque la Russie demeure l’un des seuls États à reconnaître leur indépendance – elle en est d’ailleurs garante sur le terrain (supervision des frontières subséquent à un accord signé le 30 avril 2009).

La situation ne s’est pas améliorée depuis. La Russie autorise Ossètes et Abkhazes à demander la nationalité russe, et le 17 février 2010, l'Abkhazie signait un accord autorisant Moscou à déployer une base militaire sur son territoire.

En Serbie, la situation est inversée. Face à l’indépendance kosovare, le Kremlin soutient l’État serbe, vieil allié naturel des Russes dans la région. Rancœur contre l’action passée de l’OTAN dans les Balkans et solidarité panslave favorisent cette posture. Séparée de facto de la Serbie depuis 1999, la « province autonome » du Kosovo déclare unilatéralement son indépendance le 17 février 2008, qui n’est reconnue ni par Belgrade ni par Moscou. L’influence de la Russie sur cette question perdure en dépit de l’orientation pro-européenne de la nouvelle majorité en Serbie.

Mais, éloignée géographiquement de la Serbie, Moscou n’est pas en mesure de proposer un horizon diplomatique et économique susceptible de contre-balancer la perspective d’intégration à une Union européenne qui encercle déjà le territoire serbe (adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie en 2007, et de la Croatie en 2013). La Russie joue donc sur d'autres leviers : entre 2007 et 2009, elle conclut encore avec la Serbie d'importants accords énergétiques, relatifs à la distribution de pétrole et de gaz notamment.

En Ukraine, la présidence Iouchtchenko se distingue par une relation difficile avec le voisin russe. Si la situation n’est alors pas aussi explosive qu’aujourd’hui, le rapport de force se cristallise toutefois sur le statut de la langue russe (encore beaucoup parlée dans l'est et le sud de l'Ukraine), qui devient un enjeu identitaire, et sur les questions énergétiques. Pas moins de trois crises majeures, en janvier 2006, en février 2008, et en janvier 2009, émaillent la présidence Iouchtchenko et menacent la distribution de gaz en Europe, Kiev et Moscou ne s'accordant par sur le prix de vente du gaz à l’Ukraine et sur le prix de transit de gaz russe destiné à l’Europe via le territoire ukrainien. La demande d'adhésion à l'OTAN et le soutien explicite de Viktor Iouchtchenko à la Géorgie lors de la guerre de 2008 participent à cette montée des tensions. En outre, les négociations laborieuses sur le retrait de la flotte russe stationnant à Sébastopol (Crimée), prévu pour le 29 mai 2017, sont un autre point d’achoppement majeur.

La carte des gazoducs transitant par l'Ukraine depuis la Russie illustre bien les enjeux géopolitiques qui se cachent derrière la question énergétique. La Crimée représente, déjà sous la présidence Iouchtchenko, un autre enjeu de taille, puisqu'une majorité de Russes y vit encore, et que Moscou y maintient une base militaire où stationne la flotte russe.

La Russie joue également sur les leviers commerciaux dont elle dispose. En Géorgie et en Moldavie, l’enjeu de la production viticole, essentiellement vendue à la Russie, est loin d’être négligeable. Dès 2006, le marché russe se fermait aux viticulteurs géorgiens, et il le restera plus de six ans. En Moldavie, après un premier blocus en 2006, le marché se ferme à nouveau en 2013, sous prétexte de problèmes sanitaires dans la production, en réalité pour faire pression auprès des autorités moldaves qui s’apprêtent à signer l’Accord d’association avec l’UE. Avant l'embargo, la Russie représentait 28% des exportations de vins de la Moldavie, soit 56 millions de dollars par an ; on peut donc imaginer l’impact de cette décision, dans un pays déjà fortement touché par la pauvreté et le chômage. Au point que l’Union européenne ouvre sans restriction en janvier 2014, pour une durée provisoire, son propre marché aux producteurs de vin moldaves. La bataille économique est engagée.

En Géorgie, les efforts du gouvernement au cours du second mandat Saakashvili se concentrent sur une tentative de normalisation commerciale avec la Russie. Mais les rancœurs sont trop profondes, et Tbilissi obtient à peine de Moscou le rétablissement des vols directs entre les deux pays et la reprise de certaines exportations géorgiennes en Russie. Sur le plan diplomatique, les relations restent particulièrement compliquées. La Géorgie quitte la CEI le 18 août 2009, et la question du retour des réfugiés géorgiens, notamment ceux expulsés en 2008 de la vallée de Kodori (Abkhazie) et du district d’Akhalgori (Ossétie du Sud), reste en suspens. Le 15 août 2012, les médias géorgiens révèlent même la décision des autorités sud-ossètes de raser les villages géorgiens abandonnés depuis 2008.

La chute des majorités pro-occidentales : quelles suites à cette première expérience « postrévolutionnaire » ?

Les erreurs politiques et économiques et/ou le jeu naturel de l’alternance entraînent progressivement le renversement des majorités pro-européennes en place. Entre 2010 et 2013, le changement pacifique de ces mêmes majorités représente sans doute le premier succès et le premier gage de sincérité des formations pro-européennes sur le plan démocratique.

Les résultats de l’élection présidentielle de 2010 en Ukraine ont été révélateurs d’une déception profonde des électeurs, puisque les deux dirigeants politiques qui avaient porté la Révolution orange ont été successivement vaincus : le président Viktor Iouchtchenko dès le premier tour, le 17 janvier, avec seulement 5,48% des voix, et la Première ministre Ioulia Timochenko au second tour, le 7 février suivant, avec 45,5%, contre 48,9% pour le candidat pro-russe Viktor Ianoukovitch. Au Parlement, le changement de majorité est favorisé, tout comme en Serbie avec le G17+, et en Moldavie avec le Parti démocrate, par le revirement d’un petit parti centriste en faveur des partis pro-russes, à savoir, en Ukraine, le Bloc Lovodimir Litvine. Dès mars 2010, Ioulia Timochenko peut donc être évincée de la tête du gouvernement au profit d’un proche de Viktor Ianoukovitch. Mauvaise opération sans doute, puisqu’au scrutin suivant, le G17+ en Serbie et le parti de Lovodimir Litvine en Ukraine se sont effondrés. En Ukraine, les législatives d'octobre 2012 n’en offrent pas moins une majorité de plus de 43% des suffrages à la coalition pro-russe (30% au Parti des Régions, 13,2% à son allié communiste), suffisante pour se maintenir à la tête du gouvernement, face à un camp pro-européen divisé.

En Serbie, le résultat des élections générales de 2012 surprend l’ensemble des observateurs nationaux et internationaux. Il était pourtant annoncé par le succès des manifestations conduites au cours du printemps 2011 par l’opposition nationaliste. Celle-ci s’est restructurée au cours des dernières années. Elle s’est modérée et a revu sa position sur l’adhésion à l’Union européenne : aux législatives de mai 2012, alors que le Parti Radical Serbe, dont le leader historique Vojislav Seselj est jugé depuis plusieurs années à La Haye, ne parvient pas à se maintenir au Parlement, le Parti Progressiste Serbe (SNS), mené par Tomislav Nicolic, devient la première formation au Parlement, face à une majorité sortante divisée. En choisissant ce même Tomislav Nicolic à la présidence de la République (49,5% des voix, contre 47,3% pour Boris Tadic, président sortant), les Serbes favorisent la formation d’une coalition entre le SNS, le Parti socialiste dont le leader Ivica Dacic est porté à la tête du gouvernement, et les députés du G17+, anciens alliés du parti de Boris Tadic. Les élections législatives anticipées de 2014 conforteront largement le parti du nouveau chef de l'État, au dépend des pro-européens qui sont désormais affaiblis et divisés.

En Moldavie, le changement de majorité n’est pas le résultat d’une élection et n’est d’ailleurs pas très clair, puisque le Parti communiste n’est toujours pas revenu au gouvernement. Désigné chef de l’État en mars 2012, Nicolae Timofti s’avère finalement loin d’être une figure consensuelle. Ancien juge à la Cour suprême soviétique, ayant participé à la répression sous l’ère communiste, le personnage exprime des positions nostalgiques sur l'URSS. Le 5 mars 2013, le gouvernement de Vlad Filat est renversé par une coalition ad hoc entre le Parti démocrate et le Parti communiste ; celle-ci a pour objectif la destitution du Procureur général, la subordination au gouvernement du Centre national de lutte contre la corruption, et la modification de la Loi électorale – des décisions promulguées par le président Timofti à la hâte, malgré les pressions de l'Union européenne qui les dénonçaient. Enlisée dans des scandales qui sont source d’une impopularité croissante, l’Alliance pour l’Intégration Européenne éclate. Deux de ses partis et certains dissidents libéraux signent, quelques semaines plus tard, un accord qui permet la formation d’une « coalition pour un gouvernement pro-européen ». Le 30 mai, un cabinet dirigé par Iurie Leanca obtient le vote de confiance des députés. Cabinet non seulement affaibli, mais dont le message est par ailleurs confus. Depuis 2013, les discours de Nicolae Timofti et de Iurie Leanca sont très élogieux à l’égard de l’époque soviétique. Les électeurs moldaves s'apprêtent désormais à voter pour de nouvelles législatives, alors que les scandales des partis pro-européens les ont laissés désabusés. Et la nostalgie de la prospérité de l’ère Brejnev ou de la stabilité de la présidence Voronine prend de l’ampleur en province. Rendez-vous le 30 novembre prochain pour des élections qui s’annoncent tendues !

En Géorgie, l’alternance en marche à partir de 2012 vient démentir les critiques sur l’autoritarisme supposé de la présidence Saakachvili. À la tête de son parti, le Mouvement du Rêve Géorgien (MRG), le milliardaire Bidzina Ivanichvili accède à la tête du gouvernement en octobre 2012, forçant Mikhaïl Saakachvili à une cohabitation. e candidat proposé par le MRG, Georgy Margvelachvili, récolte, en octobre 2013, plus de deux tiers des suffrages face au candidat soutenu par le président sortant. La page Saakachvili est tournée. Bidzina Ivanichvili quitte donc, comme il l’avait promis auparavant, la tête du gouvernement, laissant un autre de ses proches, Irakli Gharibashvili, devenir Premier ministre. Le nouveau pouvoir ne peut être clairement qualifié de « pro-russe », car la volonté affichée de rapprocher le pays de l’Union européenne n’est pas abandonnée. Toutefois, la Russie a ouvertement soutenu les candidatures du Mouvement du Rêve Géorgien, et le nouveau pouvoir s’est montré plus enclin à rouvrir le dialogue avec Moscou – le 1er novembre 2012, un ex-ambassadeur géorgien à Moscou était nommé par Bidzina Ivanichvili « représentant spécial du Premier ministre géorgien pour les relations avec la Russie », avec pour mission de renouer le dialogue avec les Russes, notamment dans les domaines économique, commercial et culturel. Signe de cette réorientation, courant 2013, le marché russe s'est rouvert au vin géorgien.

On le voit bien, en Moldavie, en Géorgie, en Serbie où la marche vers l'adhésion à l’UE se poursuit, et même en Ukraine où le dialogue s’est poursuivi jusqu’en novembre 2013 sur la possibilité d’un Accord d’association, le clivage entre pro-russes et pro-européens est bien plus complexe que ce que cette simple distinction suppose. Et le lecteur nous excusera sans doute l’usage abusif de ces termes, employés dans un souci de synthèse – une synthèse malheureusement toujours réductrice. C’est bien là le grand défi des nouvelles démocraties est-européennes : sortir du clivage pro et anti-russe, pro et anti-européen. Que propose chaque parti sur les questions économiques, sociales, sociétales, sur la corruption, sur la décentralisation, sur le système judiciaire, etc. ? Le choix d’une adhésion à une zone de libre-échange avec l’UE ou avec la CEI a évidemment un impact potentiel sur la plupart de ces questions, mais ce n’est pas la seule variable.

Le contexte local est différent dans chaque pays, et la notion de nationalisme est d’ailleurs employée de très diverses manières. En Ukraine, le mouvement nationaliste prône l’intégration européenne comme une garantie d’indépendance vis-à-vis du géant russe. Dans un esprit de réconciliation, la nouvelle majorité pro-russe précisait, dès le 9 mars 2010, que le russe ne serait pas élevé au rang de seconde langue officielle du pays ; le choix du russe comme langue d'enseignement a toutefois été autorisé dans le courant de l'année. En Serbie au contraire, le nationalisme serbe (voire panslave) s’oppose à l’indépendance du Kosovo et, dans une moindre mesure, à une adhésion à l’UE, et l’amitié russe est perçue comme le dernier rempart à la désintégration du pays. En Géorgie, l’identité nationale est très forte et jette ses bases sur une histoire millénaire, sur la religion chrétienne, et désormais sur une opposition franche à la domination russe.

L’enjeu est évidemment différent dans les territoires séparatistes, où l’influence russe est prégnante. Le 13 novembre 2011, l’Ossétie du Sud a encore approuvé par référendum, à 84% des voix, l’adoption sur son territoire du russe comme seconde langue officielle. En Moldavie, la question identitaire se cristallise sur l’irrédentisme roumain. Les Moldaves sont en effet partagés entre partisans d’une réunification ou au moins d’un rapprochement avec le grand-frère roumain, ce qui passe inéluctablement par une entrée dans l’UE, et nostalgiques de l’époque où la Moldavie, à l’identité partiellement construite par l’URSS stalinienne, représentait un havre de prospérité économique au sein de l’Empire soviétique. En 2002, le président Voronine avait voulu réintroduire le russe à l’école, l’élever au rang de seconde langue officielle et effacer des manuels scolaires toute référence à l’histoire roumaine. Cette nouvelle tentative de russification a provoqué une vague de manifestations appelant à la fusion avec le voisin roumain. L’intelligentsia roumanophone dénonçait l’autoritarisme du pouvoir, jugeant artificielle l’identité moldave, « pure création soviétique ».

En dépit des acquis politiques indéniables qu’ont apporté les Révolutions colorées, ou « révolutions de velours », notamment l’alternance, les nouvelles majorités pro-russes ont remis en cause ces acquis depuis leur retour aux affaires, en Ukraine (2010-2014) et en Géorgie (depuis 2012). En Ukraine, le gouvernement est revenu sous la présidence Ianoukovitch sur des mesures anti-corruption relatives aux privatisations du secteur énergétique. Entre 2010 et 2014, de nombreuses ONG ont fréquemment exprimé leurs inquiétudes concernant un durcissement du régime vis-à-vis de la presse et de l’opposition parlementaire. Le 11 octobre 2011, Ioulia Timochenko s'est vue condamnée à sept ans de prison pour abus de pouvoir sur une affaire liée au secteur gazier, après un procès au cours duquel les conditions d’incarcération de l’ancienne Première ministre ont été décriées par l’Union européenne. En Géorgie, le départ de la tête du gouvernement du richissime Bidzina Ivanichvili rassure une partie des Géorgiens et de l’hétéroclite coalition au pouvoir. Mais d’autres s’inquiètent de voir que l’homme fort de l'exécutif est un homme d'affaires milliardaire sans fonction officielle. Et de fait, les haines du milliardaire à l’encontre de la présidence Saakachvili ne sont sans doute pas pour rien contre les multiples procès qui se sont ouverts, en 2012 et en 2013, contre des proches de l’ancien chef de l’État. En Géorgie comme en Ukraine, la Justice est mise à disposition du pouvoir pour affaiblir l’opposition.

Nous ne reviendrons pas sur l’aspect peu démocratique de la chute du président ukrainien Ianoukovitch, suite à la Révolution de Maïdan. Mais il est clair que, sous le mandat de Ianoukovitch (2010-2014), la corruption et le clientélisme ont connu un regain en Ukraine. À l’occasion de la préparation et de l’organisation de l’Euro de football en 2012, près de huit milliards d’euros de financements auraient été détournés. Sur fond de clivage politique violent, d’exactions policières et de musèlement de la presse, les acteurs de la société civile et de l’opposition ont régulièrement dénoncé les abus et les dérives de la coalition au pouvoir. Les désillusions ont permis la percée de personnalités originales ou de groupes radicaux sur la scène politique nationale, notamment, la formation du champion du monde de boxe des poids lourds, Vitali Klitschko (13,9% des voix), et le parti d’extrême-droite Svoboda (10,4%) ; en mai 2014, Vitali Klitschko est même élu à la tête de la mairie de Kiev. Les tambouilles politiciennes ont été et sont une source d’immaturité politique et d’instabilité profonde dans ce pays, et l’inconstance parlementaire a été clairement, depuis des années, à la source de nombreux maux et de crises majeures dans la vie politique. Dernier exemple en date : le 22 février 2014, le revirement des députés du Parti des Régions (pro-russe) suite aux évènements de la place de Maïdan entraînait la destitution du président Ianoukovitch, un an avant la fin de son mandat, et ouvrait la crise que l'on connaît avec la Russie.

À un mois des prochaines élections législatives moldaves, et quelques jours après des législatives ukrainiennes qui ont consacré un effacement des forces politiques pro-russes, les défis demeurent énormes pour transformer le coup d'essai des Révolutions colorées en un succès, ce qui passe par la mise en place d'une véritable démocratie représentative et d'un développement réellement inclusif. .

/image%2F0521679%2F20171219%2Fob_6d61f3_25520088-10156028109098023-1057809042.jpg)