Par David Brites.

Mercredi dernier, l’attentat du musée du Bardo, à proximité du Parlement tunisien, faisait une vingtaine de victimes, presqu’exclusivement des touristes étrangers. Ce drame vient rappeler aux Tunisiens le double défi que représente la menace djihadiste, à la fois pour la sécurité des citoyens tunisiens eux-mêmes, mais aussi pour le secteur touristique, qui pourrait sortir fragiliser de cet épisode, alors qu’il se relève à peine des troubles post-Révolution de Jasmin. Le 21 février dernier, quatre jours après la mort de quatre soldats tunisiens lors d'une attaque sur un poste de contrôle du centre-ouest du pays, des milliers de Tunisiens avaient envahi l'avenue Bourguiba pour dénoncer le terrorisme. Et à n'en pas douter, ils seront à nouveau des milliers dimanche prochain, 29 mars, à manifester dans la capitale pour dénoncer d'une seule voix, avec l'ensemble de la classe politique tunisienne, l'attentat du Bardo.

Pour aller plus loin sur la transition tunisienne : Les Tunisiens, sauveurs du Printemps arabe

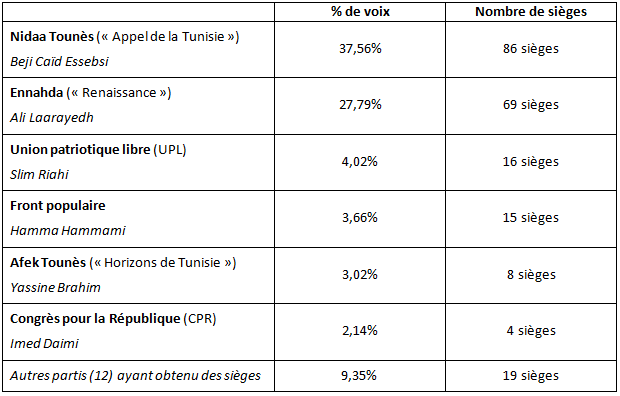

Résultats des élections législatives du 26 octobre 2014. Le taux de participation donne une information biaisée. En effet, de 51,97% en 2011, il est passé à 68,36% en 2014, mais le nombre d'électeurs inscrits étant passé en trois ans de 8.290.000 à 5.236.000, on observe en fait un désintérêt croissant vis-à-vis de la vie politique et une grande désillusion après la Révolution. En l'occurrence, la campagne d'inscription sur les listes électorales a peu mobilisé au cours de l'année 2014. Au final, le nombre de votants a même baissé entre 2011 et 2014, passant de 4.309.000 à 3.579.000.

Passé en trois ans de 37 à 27,8% des suffrages exprimés (et de 89 à 69 députés), Ennahda essuie un revers notable, avec 550.000 voix de moins qu’en 2011. Toutefois, parmi les trois partis de la coalition sortante, la formation islamiste est celle qui s’en sort le moins mal. Avec 2,14% des voix (contre 8,7% en 2011), le Congrès pour la République, parti du chef de l’État sortant Moncef Marzouki, parvient à peine à se maintenir au Parlement. Ettakatol, dirigé par le président de l’Assemblée constituante Mustapha Ben Jaafar, s’effondre avec à peine 25.000 voix (0,72%, contre 6,7% auparavant) et n’est plus représenté au Parlement. Les deux partis ont perdu entre 260.000 et 280.000 voix chacun. Au total, la « troïka » sortante a perdu un électeur sur deux par rapport à 2011.

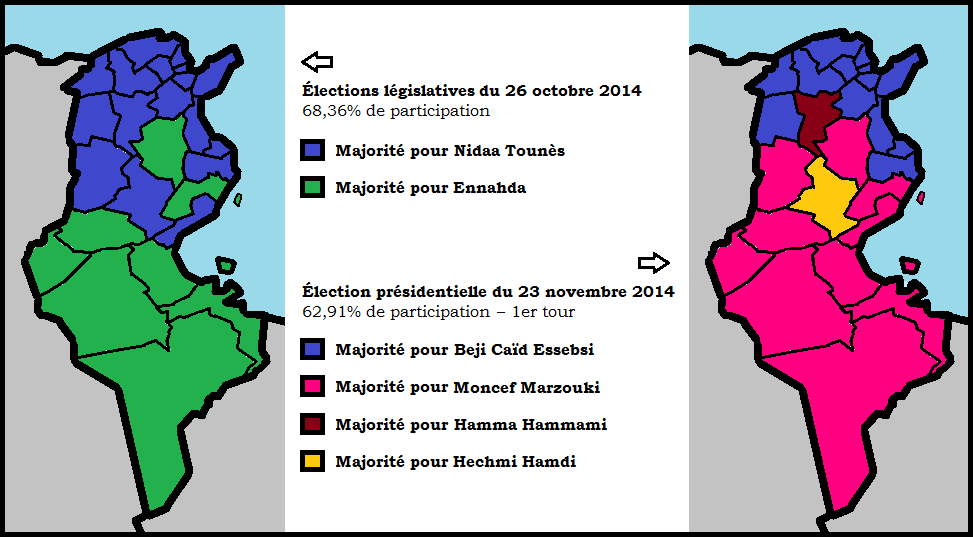

La cartographie des résultats illustre une fracture géographique, entre un nord plus urbanisé et touristique, acquis à Nidaa Tounès, et un sud paupérisé et conservateur, qui maintient son vote en faveur d’Ennahda. Dans le centre du pays, notamment où des émeutes sociales ont été observées en 2012 et en 2013, comme dans les gouvernorats de Gafsa, Sidi Bouzid et Siliana, le vote est plus partagé.

La juxtaposition des cartes électorales d'octobre et de novembre permet de constater que c'est essentiellement dans le centre du pays que se jouent les deux scrutins.

Les résultats de l’élection présidentielle du 23 novembre laissent apparaître plus nettement cette fissure au sein du bipartisme tunisien. Fort de 7,82% des suffrages, le leader du Front populaire Hamma Hammami améliore le score de la coalition de gauche radicale sans pour autant créer la surprise, ce qui s’explique d'une part par le succès du vote anti-Ennahda, qui s’est concentré sur Nidaa Tounès, y compris dans les bastions de gauche ; et d'autre part par l’abstention importante qui touche les catégories socio-professionnelles les plus défavorisées. Seul le gouvernorat de Siliana, d’où il est originaire, vote majoritairement pour Hamma Hammami, à 34,31% des voix, soit plus de 26 points au-dessus de sa moyenne nationale. De même, Sidi Bouzid accorde 58,66% des voix à Hechmi Hamdi (là aussi, c'est le gouvernorat dont il est originaire), alors qu'il réalise un score de 5,75% au niveau national. Candidat populiste accusé de connivences avec les milieux « benalistes » en 2011, avant d’orienter en 2014 son discours vers une rhétorique conservatrice et islamiste, Hamdi fait beaucoup mieux que sa formation, le Courant de l’Amour (aussi connu comme Pétition Populaire), un mois auparavant (1,2% des voix). Enfin, symbole du mercantilisme électoral, l’homme d’affaires Slim Riahi parvient à peine à dépasser la barre des 5% et se trouve donc en cinquième position, alors que son parti, l’Union patriotique libre, était arrivé troisième des législatives (avec toutefois moins de 5% des voix).

La personnalisation de l’élection présidentielle et, au premier tour, le score relativement meilleur qu’attendu du chef de l’État sortant Moncef Marzouki (33,44% des voix), entraînent un durcissement de la campagne d’entre-deux-tours. Opposant historique au régime de Ben Ali, Marzouki a su profiter de l’absence d’Ennahda à ce scrutin pour se poser en défenseur des acquis de la Révolution, face à un supposé retour au pouvoir des anciens « benalistes » désormais membres de Nidaa Tounès ; son score s’avère donc complètement déconnecté de celui de son parti un mois plus tôt, et c’est d’ailleurs en candidat indépendant qu’il se présente au scrutin présidentiel. Fort de 39,46% des voix au premier tour, Caïd Essebsi qualifie quant à lui son adversaire de « marionnette » des islamistes. Les sondages favorables au leader de Nidaa Tounès et la victoire toute récente de sa formation aux législatives donnent par ailleurs à la campagne une tournure particulière, où Caïd Essebsi se présente presque comme un chef de l’État sortant, empreint de légitimité, alors que Marzouki adopte une posture d’opposant et d’outsider. L’un se réclamant de la sauvegarde des acquis pré-révolutionnaires en matière sociétal, l’autre des acquis post-révolutionnaires en termes de libertés politiques.

La formation du vieux Caïd Essebsi est vivement attendue sur le terrain des libertés politiques, alors qu'elle est soupçonnée d'avoir permis à d'anciens « benalistes » de revenir aux affaires. Dans les faits, sans se réduire à une simple résurrection de l'ancien parti de Ben Ali, Nidaa Tounès n'en incorpore pas moins de nombreux éléments. Surtout, il a pu reprendre, au cours de la campagne de cet automne, des méthodes semblables à celles du RDC : la diabolisation des islamistes, la recherche de l'hégémonie électorale et le mépris des démocrates indépendantes, sommés de choisir entre la peste et le choléra. Nidaa Tounès a su habilement instrumentaliser les angoisses des Tunisiens, notamment ceux vivant en milieu urbain, pour faire jouer un pseudo-« vote utile » en sa faveur, aux dépens des petits partis, en particulier les formations du centre qui n'ont même pas obtenu de représentants dans le nouveau Parlement, comme Ettakatol et l'Union pour la Tunisie. La constitution du nouveau gouvernement a elle-aussi révélé des dérives, puisque deux propositions de liste de ministres, déposées le 23 janvier et le 2 février, ont été rejetées par les autres partis de la coalition, qui dénonçaient la situation hégémonique qu'elles n'auraient pas manqué de conférer à Nidaa Tounès. Le gouvernement actuel confère finalement un très grand nombre de ministères à des personnalités indépendantes.

Le défi est considérable. En dépit de l'ouverture politique sans précédent à laquelle assistent les Tunisiens depuis 2011, ces quatre dernières années n'ont pas été un long fleuve tranquille pour la liberté d'expression. Des tabous demeurent, notamment par rapport à l'État et à la morale religieuse. À titre d'exemple, deux rappeurs tunisiens étaient condamnés par contumace en septembre 2013, à vingt et un mois de prison à l’issue d’un procès dont ils n’ont même pas été informés, pour des paroles de chanson critiquant la police. Déjà en 2012, deux jeunes Tunisiens diplômés-chômeurs avaient été condamnés pour « trouble à l’ordre public, préjudice causé à des tiers à travers les réseaux publics de communication et atteinte à la morale », pour avoir publié sur leur page Facebook des caricatures de Mahomet. En outre, la libération de la parole publique, y compris dans des milieux salafistes extrêmement minoritaires mais très bruyants, a donné un coup très dur à la liberté de conscience. Plus inquiétant peut-être, il y a quelques jours seulement, deux vedettes de la télévision tunisienne étaient arrêtées pour « offense » au chef de l'État ; leur procès doit s'ouvrir demain. Un signal terriblement négatif envoyé par le pouvoir tunisien.

Enfin, si le tourisme a connu une croissance significative depuis 2012, il demeure en deçà de son niveau de 2010, et l’attentat du Bardo, qui a causé la mort d'une vingtaine de touristes, ne va rien arranger. Bien avant la Révolution, ce secteur souffrait déjà de maux profonds : sa mauvaise gouvernance, son faible positionnement dans la chaîne de valeur et ses créances douteuses. Au-delà de la relance du tourisme, qui pèse pour plus de 7% du PIB national et 12,5% des emplois, le nouveau gouvernement doit trouver les recettes adéquates pour stimuler les autres pans de l’économie, notamment l’industrie, elle-aussi mal en point.

Le pays n’est pas dépourvu d’atouts. Il reste dans le peloton de tête des nations africaines en termes de réseaux de transport (routes et autoroutes, ports de commerce, services de transport, etc.) et de production agricole (oliviers, céréales, etc.), mais son développement touche de façon très inégale ses différentes régions. Les infrastructures sont globalement vieillissantes et nécessitent des investissements massifs, comme l'a parfaitement illustré la panne géante d'électricité du 31 août dernier, qui a affecté plusieurs régions de Tunisie, dont certains quartiers de Tunis, après qu'un arrêt accidentel de la centrale de Ghannouche, à Gabès (sud-est), ait causé une surcharge sur les autres centrales du pays. Tunis est de ces agglomérations de taille intermédiaire et à forte croissance qui, à l’image de Casablanca ou de Beyrouth, doivent chercher à se positionner et à concurrencer les autres pôles majeurs de développement de la Méditerranée (Le Caire, Istanbul, Barcelone, etc.). Les grands projets d’infrastructure envisagés (et parfois engagés, comme l’aéroport d’Enfidha-Hammamet visant à désengorger le trafic de Tunis-Carthage) lui confèrent une position de premier ordre, par des initiatives politiques ciblées et efficaces.

Dans un pays où 15% de la population active (chiffres officiels) est sans emploi (30% chez les diplômés), l’enjeu principal demeure l’intégration sur le marché du travail de 90.000 nouveaux demandeurs d’emplois chaque année. Et cela dans un contexte de fragilisation des déficits budgétaires et des autres indicateurs macro-économiques (endettement extérieur, balance commerciale, solde courant, etc.). L’État tunisien a vu son budget augmenter de plus de 60 % en moins de quatre ans. La situation des finances publiques est telle qu'en 2014, des mesures exceptionnelles ont été adoptées pour garantir le versement des salaires de la fonction publique. En septembre 2014, dans un rapport épais réalisé par plus d’une centaine d’économistes et d’analystes sur la Tunisie, la Banque mondiale reconnaissait partiellement ses « erreurs » sur ce pays, dont elle a longtemps vanté les supposées performances économiques. La Tunisie traîne par ailleurs une dette vis-à-vis du Fonds monétaire international, contractée à une époque où la gestion des fonds publics tunisiens relevait du clientélisme le plus poussé et aurait pu donc dissuader les créanciers internationaux de prêter à ce pays. Bref, les paradigmes économiques en œuvre depuis l’ère Ben Ali, marqués par les orientations dictées par les institutions financières internationales, doivent être remis en cause.

Mais force est de constater qu'à l'image de la plupart des partis tunisiens, Nidaa Tounès demeure en matière économique et sociale dans une emphase qui peine à sortir de sa dimension proclamatoire. Et ce pour au moins trois raisons. D'abord parce que la crise tunisienne est telle qu'il n'existe pas de recette-miracle pour la résoudre ; en outre, elle ne date de pas de la Révolution, même si l'instabilité de ces quatre dernières années l'a accentuée. Ensuite parce que Nidaa Tounès se compose de forces politiques extrêmement diverses, qui ont surtout en commun leur détestation d'Ennahda, et dont les idéologies sont parfois incompatibles, voire contradictoires, en dépit de ce tentait d'expliquer Caïd Essebsi lui-même, invité sur France 24 le 25 novembre dernier : « Nidaa Tounès a été constituée par quatre grandes sensibilités, c'est-à-dire les Destouriens [...], les hommes indépendants [...], les syndicalistes [...], et évidemment les gens de gauche. Ces quatre sensibilités ont décidé de converger dans un melting-pot, dans un melting-pot du centre. Nous sommes un parti du centre. » Un parti du centre, voilà un bon mot pour s'éviter le soin de devoir se fabriquer un logiciel idéologique, alors que la situation économique nécessite de prendre des décisions tranchées et qu'une orientation claire doit être donnée à la politique gouvernementale. Il oublie que nationalistes, sociaux-démocrates, communistes, libéraux sont autant de mouvements présents dans sa formation et que la mise en œuvre d'un programme économique cohérent sera évidemment compliquée par ce .

Dernière raison qui peut d'ores et déjà expliquer la difficulté du gouvernement à sortir de la crise : en bons héritiers d'une dictature où ils ont également joué un rôle de gestion, de nombreux dirigeants de Nidaa Tounès peinent à s'extraire des schémas de pensée économique qui se sont imposés en Tunisie depuis les années 80.

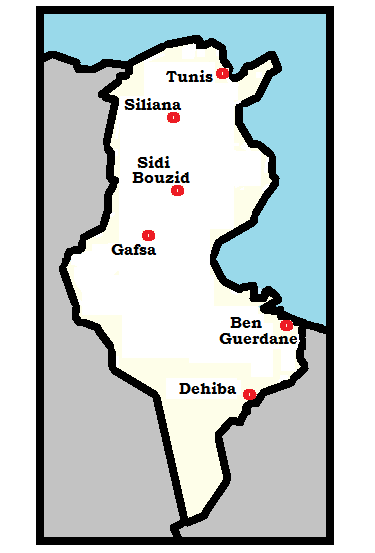

En l'absence de réformes, les émeutes comme celles observées le mois dernier à Dehiba et à Ben Guerdane seront probablement de plus en plus fréquentes. Celles à Sidi Bouzid et à Siliana en 2012, ou à Gafsa en 2013, avaient déjà révélé l'ampleur du ras-le-bol social face à l’incapacité du gouvernement à relancer l’économie. Le désenclavement des régions intérieures et la lutte contre les déséquilibres territoriaux constituent un chantier majeur, qui doit se penser sur le long terme, en combinant une politique d'aménagement du territoire renouvelée avec une refonte du découpage administratif sur des bases économiques et non plus sécuritaires. Le lancement de grands projets d'infrastructure à fort impact sur le quotidien des citoyens est sans doute indispensable pour envoyer des signaux forts aux populations concernées.

À cela s’ajoute une nécessaire réforme de l’administration, pléthorique et plombée par les recrutements partisans ou clientélistes des années Ben Ali, mais aussi de la « troïka ». Elle doit évoluer d’une posture de contrôle et d’accaparement à une véritable fonction de service public, ce qui suppose une lutte accrue contre la corruption. Cette réforme ne fera sens qu’avec une révision des nominations partisanes ou clientélistes. Dans la même logique, une restructuration globale des entreprises publiques doit par ailleurs être pensée.

Réformes des impôts, du système financier tunisien, des régimes de couverture sociale, de la santé, diversification du tissu économique, ajustement du marché du travail, investissements dans la recherche, les sciences et la technologie, spécialisation fonctionnelle des territoires, attractivité des entreprises… La tâche à accomplir est colossale, et elle doit se faire dans un esprit de justice sociale. C’est encore plus vrai pour la réforme de la caisse générale de compensation, outil visant à protéger les couches les plus vulnérables, mais dont la gestion est devenue très problématique. En 2014, le gouvernement a déjà entamé une réduction de la subvention des produits énergétiques pour les industries fortement consommatrices. Enfin, dans un pays où la difficile insertion des diplômés-chômeurs a été l'une des causes de la Révolution de 2011, la révision du secteur de l’éducation et de la formation professionnelle est une nécessité. Elle l'est notamment pour pallier, d'une part, la profonde inadéquation entre le système scolaire et d'études supérieures et les besoins de l’économie nationale ; et d'autre part, le faible niveau de bon nombre de diplômés tunisiens, qui handicape l’économie tout en générant des frustrations chez les jeunes. Le tout est de rendre le système performant sans pour autant négliger un autre objectif, à savoir laisser la jeunesse s’épanouir et exprimer ses talents.

La coopération régionale : un chantier en suspens ?

Le Printemps arabe a bouleversé la réalité géopolitique du Maghreb. Suite à la Révolution du Jasmin, la Tunisie a semblé, sous l’impulsion des autorités de transition, vouloir donner un nouvel élan à l’intégration régionale.

À l’heure de l'ébranlement des dictatures héritières du panarabisme, la démocratie tunisienne naissante lançait un message fort, à savoir que le changement de régime ne se traduirait pas par une réaction nationaliste ou par une fermeture vis-à-vis des États voisins. Dès mars 2011, Beji Caïd Essebsi alors fraîchement nommé Premier ministre soulignait lors d’une visite en Algérie et au Maroc la nécessité de relancer l’Union du Maghreb Arabe (UMA). Et s’il rappelait alors à juste titre qu’un approfondissement de cette communauté d’États (qui regroupe également la Libye et la Mauritanie) restait conditionnée à la résolution du différend entre Alger et Rabat sur la question sahraouie, la coopération régionale n’en a pas moins connu une impulsion nouvelle, qui doit d’ailleurs beaucoup à la personne du président Moncef Marzouki et au gouvernement de la « troïka ».

Cette dynamique s'est traduite par des accords inter-étatiques, en particulier avec Alger. Le 12 avril 2012, la révision de l’accord d’établissement de 1963 entre l’Algérie et la Tunisie illustre cette nouvelle posture, notamment car elle intervient sur initiative de la diplomatie tunisienne : elle permet aux ressortissants algériens, à partir du 1er juin 2012, d’obtenir une carte de séjour en Tunisie sur présentation d’un contrat de travail délivré par une société installée sur le sol tunisien. La Tunisie se fait alors le héraut des cinq « libertés » énoncées dans cet accord d’établissement de 1963, et qu’elle considère comme indispensables au développement du Maghreb : la liberté de circulation, le droit au travail, la liberté de résidence, le droit de propriété et le droit de vote. En décembre 2012, les chefs de gouvernement des deux pays s’accordent, à Alger, sur un approfondissement de la coopération sécuritaire bilatérale, vis-à-vis notamment de la lutte contre le trafic transfrontalier et contre le terrorisme.

Alors que le différend sahraoui persiste en dépit d’une multiplication des rencontres entre les diplomaties algérienne et marocaine depuis 2011, et que la Libye, partenaire historique de la Tunisie, sombre progressivement dans une instabilité qui l’empêche de repenser sereinement sa politique étrangère, les liens se renforcent encore avec Alger, à mesure que la crise économique s’accentue en Tunisie. Le 4 mars 2014, l’Algérie signe avec les autorités tunisiennes trois accords de coopération très généreux, derrière lesquels il faut aussi voir une volonté du pouvoir algérien d'accroître son influence sur son petit voisin : à un dépôt de 100 millions de dollars entre la Banque d'Algérie et la Banque centrale tunisienne, s’ajoutent une aide non-remboursable de 50 millions de dollars de l’Algérie, et un prêt pour l'État tunisien d'une valeur de 100 millions de dollars. Pour résumer : 200 millions de dollars remboursables et un cadeau de 50 millions pour la nouvelle Tunisie. Dès le 22 mai suivant, les bourses d'Alger et de Tunis annoncent la signature à Tunis d'un protocole visant à dynamiser la coopération entre les deux places boursières ; à moyen terme, cet accord, qui porte sur l'échange d'informations et d'expériences et prévoit de renforcer les liens de coopération (assistance technique, développement des doubles cotations, etc.), doit favoriser la création d'un espace financier maghrébin homogène.

Il incombe au nouveau gouvernement tunisien de préserver cette dynamique voire de lui donner un nouveau souffle, alors que les défis régionaux sont accrus depuis la crise politique et sécuritaire de l'été 2014 qui a rendu l’État libyen inidentifiable. Les émeutes de Dehiba et Ben Guerdane, deux localités proches de la frontière libyenne, révèlent d’ailleurs bien l’ampleur des trafics (notamment d'essence) et les questions sociales lourdes qui se posent derrière l’enjeu de leur maîtrise. La Libye a longtemps été le premier partenaire arabe des Tunisiens et presque toujours représenté leur plus grand excédent commercial. Les relations entre les deux pays restent essentielles, malgré les turbulences que vivent les Libyens. Elles se doivent de rester exemplaires, régies en cela par quelques principes simples : la sécurité absolue du territoire tunisien, la solidarité avec le peuple libyen et la non-ingérence dans les affaires libyennes. Le coût de l'absence de coopération dans un cadre communautaire maghrébin est régulièrement rappelé dans les médias tunisiens : deux points de croissance. Un chiffre, s’il est vrai, terriblement élevé.

Le bout du tunnel semble encore loin

Les seules mesures sociales significatives annoncées par le tout nouveau gouvernement tunisien se résument pour l'instant à une augmentation de 30 dinars (12 euros) des allocations pour les ménages les plus pauvres et à la simplification des démarches administratives pour l’annulation des dettes de moins de 2.000 dinars (850 euros) pour 42.000 agriculteurs et marins. Des réformes économiques impopulaires présentées par le gouvernement précédent ont par ailleurs été confirmées, notamment la réforme de la caisse de subvention des produits de première nécessité comme la farine, le sucre et l’huile. La violence des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre le mois dernier à Dehiba et Ben Guerdane (usage de cocktails Molotov par les uns, de gaz lacrymogènes par les autres) illustre le degré de tension sociale qui persiste dans le pays.

/image%2F0521679%2F20171219%2Fob_6d61f3_25520088-10156028109098023-1057809042.jpg)