Par Jorge Brites.

En 2017 paraissait, sous la plume de l’auteure nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, l’ouvrage A Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions, dans lequel elle donnait quinze conseils aux parents souhaitant donner une éducation féministe à leur fille – le livre s'inspirait du contenu de la lettre qu’elle avait envoyée à une amie qui l'avait justement interrogée sur le sujet. La même année, éclatait l’affaire Weinstein aux États-Unis, à partir de laquelle naquît un mouvement international de libération de la parole des femmes sur les violences sexuelles dont elles font l’objet, et auquel succéda le désormais fameux hashtag #MeToo sur les réseaux sociaux. S’il a été particulièrement suivi dans le monde nord-américain du cinéma et de la culture, le hashtag a toutefois touché d’autres sphères et d’autres continents. Sur le continent africain en revanche, il est resté peu visible, parce que faible sur la Toile et peu couvert par les médias. Pourtant, un travail de sensibilisation aux abus sexuels y a bien été amorcé. « Doyna » (« ça suffit », en wolof), « Fini les chuuuut », « J’ai décidé de vivre », « Balance ton saï saï », « Say no », correspondent à autant de campagnes digitales lancées à travers l’Afrique de l’Ouest, du Sénégal au Cameroun, en passant par le Bénin, ou encore la Côte d’Ivoire. Dernièrement, c’est le hashtag #Mêmepaspeur qui venait troubler la fête lors de la 26ème édition du Fespaco, le festival du cinéma panafricain de Ouagadougou, qui s’est tenue au Burkina Faso du 23 février au 2 mars 2019 – avec plusieurs témoignages d’actrices, d’assistantes, etc.

Pourtant, deux paramètres expliquent l’impact mince de cette initiative courageuse qu'a été le hashtag #Mêmepaspeur. La première, c’est le stade encore émergent d'une bonne partie de l’industrie du cinéma en Afrique, qui limite l’écho des personnalités ayant témoigné ou ayant fait l’objet d’accusations (moins connues qu’un Harvey Weinstein aux États-Unis ou qu’un Roman Polanski en France). La seconde est la mauvaise image dont souffre encore le concept même de féminisme dans bon nombre de pays anciennement colonisés d’Afrique et d’Asie, où il est souvent considéré comme une idéologie importée d'Occident. En l’occurrence, les mouvements féministes africains sont souvent décriés comme promouvant une destruction de l’ordre social et des traditions, aux dépens d’une identité africaine « virile » que l’Europe féminisée souhaiterait mettre à genoux – une perception que le soutien des institutions internationales ou des coopérations occidentales aux organisations de défense des droits des femmes vient conforter. Derrière les débats sur la légitimité des revendications féministes et sur la place des femmes dans ces pays, c’est le fantasme de sociétés précoloniales homogènes et hétéronormées qui est ici en question.

Le passé colonial (et sa continuité, l’actuel système international des échanges) impose d’analyser les enjeux sociaux actuels sur le continent africain, à l’aune des manipulations identitaires menées par les anciennes puissances coloniales. Parmi ces manipulations, on trouve notamment une dévalorisation des sociétés africaines et une déshumanisation de leurs habitants qui ont justifié leur exploitation au nom d’une « mission civilisatrice » (En Afrique, comment dépasser le choc de la colonisation et le mythe du rattrapage par le développement ? (1/2) L'héritage d'une entreprise de dévalorisation systématique). S’il n’y a pas de doute sur la mauvaise foi ou sur le postulat paternaliste qui a motivé la colonisation hier et qui justifie l’aide publique au développement aujourd’hui, faut-il pour autant affirmer que les femmes africaines ont découvert leur aspiration à l’égalité des droits et à l’émancipation uniquement sous la mainmise de l’Europe ?

Il est tout à fait remarquable que l’Occident s’érige aujourd’hui en héraut des droits des femmes en Afrique et ailleurs. D'abord parce que cette posture dédouane les Occidentaux de toute critique sérieuse de leurs propres mécanismes de domination des femmes, comme si le patriarcat ne concernait ni l'Europe ni les États-Unis par exemple. Ensuite, parce qu'il convient de la remettre en perspective avec l’histoire coloniale, avec la place de la femme à l'époque et avec les agissements des Européens à l'égard des femmes autochtones. De la même manière, il est paradoxal d’entendre l’analyse (souvent peu creusée) suivant laquelle le féminisme correspondrait à une idéologie purement occidentale, imposée aujourd’hui aux sociétés africaines pour les affaiblir ou les pervertir – une analyse qui en rejoint souvent une autre : l’affirmation que les Européens auraient apporté l’homosexualité, qui serait demeurée autrefois (jusqu'à la colonisation au moins) absente du continent africain. Cocasse, quand l’on pense au degré de misogynie et d’homophobie de l’Europe à l’époque.

Certes, il existe dans certaines parties du continent des traditions et des pratiques séculaires que nous qualifierions facilement, aujourd’hui en Europe, de rétrogrades, telles que les contraintes vestimentaires de nature religieuse ou la polygamie – voire barbares, telles que l’excision. On trouve par exemple des familles polygames dans de nombreuses régions, des Zoulous en Afrique du Sud aux Berbères du Maghreb, en passant par les Peuls du Cameroun, les Somalis d’Éthiopie ou les Soninkés du Mali, et ce, même lorsque la législation héritée de l’ancienne puissance coloniale l’interdit. Pourtant, sur ce sujet comme sur tant d’autres, on aurait bien tort de ramener l’Afrique à un vaste ensemble homogène conservateur, où la colonisation ne serait pas parvenue à « libérer » les femmes. Bien au contraire, puisque la place et le rôle des femmes y étaient extrêmement variés. Les femmes y jouaient un rôle politique, de façon beaucoup plus évidente qu’aujourd’hui (rappelons que le continent ne compte actuellement aucune cheffe d’État, à l’exception de Sable-Work Zewde en Éthiopie et de Samia Suluhu Hassan en Tanzanie). Dans plusieurs royaumes et proto-États antérieurs à la colonisation européenne, la loi matrilinéaire était la règle, comme l’atteste le nombre de souveraines africaines qui ont marqué l’Histoire, et ce dans toutes les régions du continent : sans remonter jusqu’à Néfertiti et aux pharaonnes de l’Égypte antique, on peut évoquer Dihya (« Kahina »), princesse berbère de la région des Aurès qui résista aux invasions arabes à la fin du VIIème siècle ; Anna Nzinga, reine du Ndongo et du Matamba (dans l’actuel Angola), qui mena une résistance farouche à la présence portugaise au XVIème siècle ; Abla Pokou vers 1770, reine de la confédération ashanti (de la communauté baoulé, dans l’actuelle Côte d’Ivoire) ; Ndaté Yalla, dernière grande reine du Waalo (dans le nord-ouest de l’actuel Sénégal) au milieu du XIXème siècle ; ou encore Ranavalona III, dernière reine du Madagascar à la fin du XIXème.

Outre les souveraines, l’influence des femmes dans la vie politique, économique et culturelle est constatée, et s'avère très hétérogène tout au long de l'Histoire (comme partout, sans doute). Loin des clichés véhiculés en Europe (et malheureusement aussi en Afrique), ces réalités viennent nous rappeler qu'en Afrique aussi, des femmes ont lutté pour chercher leur émancipation. Au royaume du Dahomey, après la mort du roi Akaba en 1708, une croyance vaudou permet à sa sœur jumelle, Tassi Hangbé, de monter sur le trône et de bousculer le patriarcat ; elle créa notamment une armée de femmes, les « Agoodjie », accorda aux femmes une place centrale au sein de la cité royale, et leur permit de s’adonner à la chasse, à l’élevage et à la poterie – des métiers jusque-là réservés aux hommes. Au royaume du Rwanda, le système monarchique précolonial accordait à la reine-mère un rôle important, puisqu’elle tenait la maison du roi et était fortement impliquée dans la politique de la cour, sous le titre de nyira (« mère de »). Dans les communautés berbères de Kabylie, une partie de la résistance à la colonisation française s’est organisée autour d’une femme, Lalla Fatma N’Soumer.

L’occultation de la place des femmes dans la mémoire collective des États africains constitue une empreinte forte de la colonisation, d’autant plus perverse que les tenants du patriarcat africain défendent une aliénation des femmes au nom de la sauvegarde des « vraies valeurs » africaines – contre les attaques moralisatrices de l’Occident. La colonisation et l’ingérence étrangère sur le continent, y compris les campagnes de stérilisation menées contre les femmes pour limiter une explosion démographique fantasmée, ont de quoi expliquer et justifier la méfiance à l’égard de l’Occident (ou de son faire-valoir : la communauté internationale incarnée par l’ONU et ses différentes agences). Mais ramener les revendications des femmes à la simple main cachée de l’Europe, sans prendre en compte les aspirations potentielles de la moitié de la population, n’est-ce pas prendre le risque de poser un écueil important à ce que les pays aillent de l’avant ? Le traitement misogyne des femmes au nom d’une identité africaine préservée de l’influence occidentale, n’est-il pas paradoxal s’il implique d’occulter une partie riche et audacieuse du récit national (celle faisant mention des femmes) ?

On trouve un exemple de ce paradoxe dans le cas des violences domestiques dans une partie de l’Afrique de l’Ouest. En République de Guinée, l’enquête nationale sur les violences basées sur le genre publiée en 2018 estimait que 85% des femmes avaient été victimes de violences domestiques. Or, loin des clichés sur un continent figé, il a existé, en Guinée justement, des stratégies traditionnelles contre les violences conjugales. Dans la communauté soussou, s’il s’avérait qu’une femme était maltraitée par son conjoint, d’autres femmes pouvaient se réunir et attaquer verbalement et publiquement le coupable avec des chansons remettant explicitement en cause sa virilité. Dans la région forestière, en cas de violences conjugales, les femmes pouvaient également se rassembler, habillées en guerriers et armées de couteaux qu’elles appelaient des « coupeurs de pénis », et démolir la maison du mari – une pratique observée aussi au Nigeria, chez les femmes de la communauté igbo. Au Kenya, dans la communauté pokot, les femmes allaient même plus loin en cas de violence sur une épouse, en lançant de véritables expéditions punitives chez le coupable, à la nuit tombée.

Le mythe de la mission civilisatrice « libératrice » des femmes

Au même titre que l’homosexualité serait apparue en Afrique avec l’arrivée des Européens, l’idée que le féminisme (et même l’introduction du concept de genre) serait une idéologie européenne contraire à la tradition et à l’identité africaines, est répandue. D’où vient cette théorie ? Il est probable que la colonisation par des pays européens eux-mêmes attachés à une conception patriarcale de l’humanité, ait contribué à placer le curseur de la puissance d’une société sur son niveau de misogynie et sur des critères « virilistes ». En l’occurrence, les colons n’ont pas manqué d’adopter des postures et des attitudes particulièrement intrusives à l’égard des femmes colonisées, voire de leur sexualité. L’idée étant tout à la fois de s’approprier le corps de ces femmes (à la sexualité « sauvage » fantasmée), et de menacer le pouvoir et la virilité des hommes indigènes. Sans même aborder le cas de milliers d’abus sexuels, impossibles à comptabiliser, sur les esclaves noires victimes de la traite négrière sur le continent américain, puis sur les sujettes des différents empires coloniaux, on peut évoquer un exemple emblématique : celui des femmes musulmanes dans l’Algérie française.

Il convient de resituer le traitement des musulmanes dans une tentative plus large de contrôle du corps des femmes autochtones, particulièrement active dans l’Empire colonial français à partir du XXème siècle. Plusieurs écrits en témoignent, tels que l’ouvrage Mœurs et coutumes des musulmans (1931), dans lequel le professeur à l’Université d’Alger E. F. Gautier écrivait : « Nous sommes pleins de pitié pour les femmes musulmanes cloîtrées et tyrannisées, leur émancipation nous paraît un devoir d’humanité, une loi du progrès » – une phrase qui laisse perplexe quand on pense à la condition des femmes en France à la même époque, interdites de voter, de divorcer et d’exercer toute une palette de métiers. Prenant une ampleur plus importante encore à partir de la guerre d’Algérie qui démarre en 1954, des cérémonies de dévoilement public vont être organisées. Un slogan, resté célèbre, sera diffusé via des affiches de propagande distribuées par le 5ème bureau d’action psychologique, durant la guerre d’indépendance algérienne : « N’êtes-vous donc pas jolie ? Dévoilez-vous ! »

Dans la foulée du « putsch d’Alger » du 13 mai 1958, une association créée par les épouses des généraux Salan et Massu organise plusieurs de ces cérémonies à Alger, tandis que d’autres ont lieu à travers la colonie, à Orléansville, Mostaganem, Blida, Boufarik, Oran, Philippeville, Bône, Sétif, Constantine, Tizi-Ouzou et Biskra entre le 18 et le 28 mai de la même année, sur les places centrales, les hôtels de ville ou les monuments aux morts. Sauf que, loin d’une prétendue mission civilisatrice et libératrice des femmes, cette stratégie s’inscrit à la fois dans une démarche plus large de dépréciation de la culture algérienne musulmane – qui permet de justifier la présence française en Algérie (au nom du progrès) –, et dans la continuité d’une sexualisation et d’une chosification du corps des femmes (notamment indigènes).

Au cas où l’on douterait d’ailleurs de l’hypocrisie des colons qui prétendaient libérer les femmes musulmanes de leur mari, on peut citer le cas emblématique de Lord Cromer (1841-1917), diplomate britannique et administrateur colonial durant près de trente ans en Égypte où il appela au dévoilement des musulmanes, et qui assuma aussi, dans son pays, la présidence de la Ligue masculine contre le suffrage féminin.

Dans la pratique, l’Europe trouva d’ailleurs dans le principe même de l’entreprise coloniale la contradiction à sa rhétorique émancipatrice. Partout, les abus sexuels sur les femmes autochtones ont été pratiqués et sont restés impunis. Dans les plantations de café du Kenya par exemple, les viols des travailleuses forcées étaient courants, à la fois par les contremaîtres indigènes et par les planteurs britanniques. Si l’on revient sur le champ de la guerre d’Algérie, il suffit d’évoquer les viols massifs commis par l’armée française sur des femmes musulmanes, que des témoignages tels que celui de Kheira Garne, violée et torturée à l’âge de 15 ans dans un camp de concentration à Theniet El Had en 1959, permirent de mettre en lumière plusieurs années plus tard. En 1981, l’écrivain algérien Malek Alloula rapportera dans son essai Le Harem colonial (1981), cartes postales et photos à l’appui (dont certaines remontent aux années 1900), la façon dont les femmes autochtones ont été progressivement dénudées et mises à disposition des colons. Plus récemment, en 2018, paraissait Sexe, race et colonies. La dominance des corps du XVème siècle à nos jours, contribution de plusieurs dizaines d’historiens. L'ouvrage rendait publiques 1 200 images d’archive à caractère sexuelles et racistes, datant de l’époque coloniale, attestant également de la perpétuation au fil des siècles d’une chosification et d’une sexualisation à outrance des femmes autochtones par les colons.

Cette aliénation par une pseudo-libération des femmes algériennes, le psychiatre et penseur tiers-mondiste Frantz Fanon l'a décrit très justement dans son essai L’an V de la révolution algérienne, publié en 1959 : « Dans le programme colonialiste, c’est à la femme que revient la mission historique de bousculer l’homme algérien. Convertir la femme, la gagner aux valeurs étrangères, l’arracher à son statut, c’est à la fois conquérir un pouvoir réel sur l’homme et posséder les moyens pratiques, efficaces, de déstructurer la culture algérienne. […] Chaque nouvelle femme algérienne dévoilée annonce à l’occupant une société algérienne aux systèmes de défense en voie de dislocation, ouverte et défoncée. Chaque voile qui tombe, chaque corps qui se libère de l’étreinte traditionnelle du haïk [voile traditionnel algérien], chaque visage qui s’offre au regard hardi et impatient de l’occupant, exprime en négatif que l’Algérie commence à se renier et accepte le viol du colonisateur. La société algérienne avec chaque voile abandonné semble accepter de se mettre à l’école du maître et décider de changer ses habitudes sous la direction et le patronage de l’occupant. […] Dévoiler cette femme, c’est mettre en évidence la beauté, c’est mettre à nu son secret, briser sa résistance, la faire disponible pour l’aventure. […] Confusément, l’Européen vit à un niveau fort complexe sa relation avec la femme algérienne. Volonté de mettre cette femme à portée de soi, d’en faire un éventuel objet de possession. Cette femme qui voit sans être vue frustre le colonisateur. Il n’y a pas réciprocité. Elle ne se livre pas, ne se donne pas, ne s’offre pas. »

Dans cette perspective, on comprend que la focalisation européenne pour le sort des femmes autochtones ait cristallisé la question de leur émancipation, puisqu’en essentialisant la condition servile des femmes autour de leur culture d’origine, elle fait du patriarcat algérien un front de résistance identitaire. Les cérémonies de dévoilement public s’accompagneront d’ailleurs d’un mouvement de « revoilement », le haïk devenant un symbole de résistance à l’oppresseur.

Déconstruire la vision misogyne pour s’émanciper d’un héritage colonial

L’argument d’un patriarcat identitaire qui constituerait une ligne de front face à la colonisation (et, aujourd’hui, face à un féminisme supposément manipulé en sous-main par l’Occident) est d’autant plus problématique que la place des femmes, dans les sociétés africaines, est diverse au même titre qu’elle est complexe. À titre d’exemple, leur rôle dans les activités économiques y est important, mais il a souvent été négligé ou dévalorisé. Soit parce qu’il repose sur des activités productives non marchandes (comme les tâches domestiques, mais aussi comme l’agriculture de subsistance par exemple, uniquement destinée à la consommation familiale – ce qui n’avait évidemment aucun intérêt pour des puissances coloniales où le capitalisme était en plein essor). Soit parce qu’il cantonne les femmes dans des positions subalternes au sein des administrations et des entreprises, ou dans des métiers déconsidérés du marché informel.

On peut spéculer de façon assez évidente sur le manque de considération que constitue le renvoi systématique des mouvements féministes africains à la pensée et à la culture européenne. Car il suppose que les militantes et militants, loin d'être en capacité de développer leurs propres opinions, seraient forcément manipulés par les impérialistes occidentaux – quand les tenants du patriarcat africain, par contre, seraient beaucoup moins aliénés. Une théorie qui laisse perplexe, quand on voit la qualité des productions littéraires et intellectuelles de certaines des femmes devenues symboles d'une pensée émancipatrice, telles que la nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, la Camerounaise Leonora Miano, la Béninoise Angélique Kidjo ou encore la Franco-Sénégalaise Fatou Diome. N’en déplaise aux partisans du patriarcat, les femmes s’approprient les revendications féministes, dans de nombreux domaines, même si les écueils sont nombreux. Il en résulte un féminisme aussi divers que vivant, qui s’exprime dans le documentaire Arrêt sur elles, réalisé en 2017 par la Sénégalaise Maimouna Eliane Thior ; dans le film À mon âge, je me cache encore pour fumer, réalisé en 2016 par la Franco-Algérienne Rayhana Obermeyer ; dans le court-métrage Ouaga Girls, sorti en 2017 par la documentariste burkinabé et suédoise Theresa Traore Dahlberg ; dans la bande-dessinée Aya de Yopougon, née en 2005 du crayon de la dessinatrice ivoirienne Marguerite Abouet, et qui met en scène une jeune femme de la banlieue d'Abidjan, souhaitant devenir médecin dans les années 1970 ; ou encore dans les marches de la révolution au Soudan en 2018-2019, où les femmes ont été à la pointe de la protestation contre le régime militaire et islamiste.

Sur la question des minorités sexuelles comme sur celle de la place et des droits des femmes, l’intérêt d’une introspection historique est de dépasser le mécanisme d’aliénation intellectuelle qu’a constituée la colonisation, qui a permis d’occulter la place que les sociétés accordaient aux femmes depuis des siècles, tout en généralisant la vision d’une Afrique homogène et statique. Cette vision sert les arguments des partisans africains du patriarcat en inscrivant leur conception des relations hommes-femmes dans la continuité et la défense d’une « tradition » et d’une « identité africaine » fantasmées – et surtout erronées et simplistes. Se faisant, elle justifie la mise à l’écart des femmes des cercles de pouvoir, la persécution des minorités sexuelles et l’écrasement des aspirations légitimes de millions de femmes et d’hommes au nom de la résistance à la colonisation et à la mondialisation. Il en résulte que les militants féministes ou LGBT devront peut-être se réapproprier le concept de décolonisation pour resituer le débat sur un champ plus juste historiquement, et remettre les tenants d’un discours misogyne et homophobe à la place qui est la leur : celle de l’oppresseur.

Le chemin est déjà tracé par des militantes et des penseuses, africaines ou issues d'autres espaces ayant connu des processus coloniaux. La politologue française Françoise Vergès parle elle-même depuis longtemps de « féminisme décolonial », par opposition à un féminisme occidental qu'elle qualifie de « civilisationnel » (parce qu'il se prétend universel).

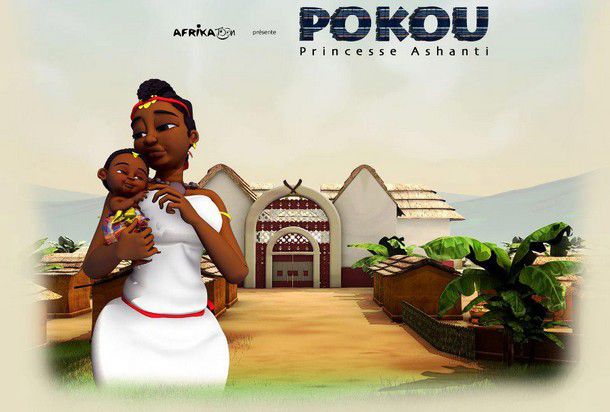

Une telle réappropriation serait d'autant plus juste que le rôle des femmes dans la lutte décoloniale est souvent insuffisamment connu et mis en lumière – comme si souvent dans l'Histoire humaine malheureusement : celui de Mary Muthoni Nyanjiru, décédée en 1922 à Nairobi sous les balles britanniques alors qu'elle menait une manifestation contre le régime colonial ; celui de Titina Silá, assassinée en 1973 et qui combattit aux côtés d'Amílcar Cabral pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert ; ou encore celui, beaucoup plus tard, de Winnie Mandela dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, occulté comme beaucoup d'autres par le mythe entourant la personne de Nelson Mandela. De façon assez originale, on a vu en 2013 une initiative à saluer, lorsque le studio ivoirien Africa Toon a rendu public son premier long-métrage d'animation intitulé Princesse ashanti, du nom de la princesse Abla Pokou qui vécut au XVIIIème siècle. Le réalisateur Abel Kouamé et son équipe y présentent une histoire que le journal satirique Gbich mettait déjà en bande-dessinée depuis 2009. En 2016 et 2017, Pénélope Bagieu, dessinatrice française, publiait chez Gallimard deux tomes d'une série de bandes dessinées intitulée Culottées. Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, une œuvre qui présente au total les portraits d'une trentaine de femmes, aux parcours et aux personnalités atypiques, issues de diverses époques et régions du monde – y compris l'Afrique, évidemment. Autant d'outils intéressants pour réhabiliter les femmes, et créer des imaginaires autour de leurs récits.

Cette mise en lien des luttes anticoloniales et féministes serait plus juste enfin, compte tenu de la triple colonisation qu'a constitué la montée du capitalisme et de l'impérialisme occidental à partir du XIXème siècle : colonisation des sociétés non-occidentales, colonisation de la nature et colonisation du corps des femmes. Dans l'essai Écoféminisme publié en 1993, les militantes Maria Mies et Vandana Shiva décrivent cette triple colonisation, qui se perpétue dans une mondialisation capitaliste, patriarcale et écocidaire, et dénoncent « les inégalités inhérentes aux structures mondiales qui permettent au Nord de dominer le Sud, aux hommes de dominer les femmes, et de piller frénétiquement toujours plus de ressources en vue d'un gain économique distribué toujours plus inégalitairement pour dominer la nature ». Dans cette perspective, la lutte féministe semble bel et bien cohérente avec un discours anticolonial, anti-impérialiste et anticapitaliste.

* * *

L'extrait qui suit est tiré de l'essai Le ventre des femmes. Capitalisme, racialisation, féminisme (2017). Partant du scandale des politiques natalistes à La Réunion dans les années 1950 et 1960, marquées par des avortements et des stérilisations forcés sur des milliers de femmes racisées, la politologue et féministe décoloniale Françoise Vergès y décrypte les processus de domination et d'oppression systémiques qui se sont exercés sur les peuples racisés d'Afrique, des Antilles et des îles de l'océan Indien. Elle se concentre en particulier sur les femmes noires des territoires français de l'outre-mer, le tout à l'aune de l'histoire de la traite, de l'esclavage, de la colonisation, puis de ce qu'elle appelle la « postcolonialité républicaine ». Elle explique comment « l'histoire des milliers d'avortements sans consentement à La Réunion [...] s'inscrit dans le champ plus large de la gestion du ventre des femmes noires, de la réorganisation du travail et du capital, du démantèlement des industries, de l'organisation de nouvelles migrations du Sud vers le Nord et des politiques de contrôle des naissances dans le tiers-monde ». Ici, elle entreprend d'expliquer comment la fécondité des femmes racisées est instrumentalisée pour en faire la principale explication à la persistance de la pauvreté des pays du Sud, y compris des territoires français ultramarins.

Dans les années 1950, la notion de surpopulation appliquée à La Réunion et dans les autres DOM s'inscrit dans un discours global qui s'appuie sur deux grands récits de modernisation : le droit des femmes et le progrès scientifique. En effet, le constat selon lequel les femmes des parties du globe bientôt appelées le « tiers-monde » font trop d'enfants et font ainsi obstacle au développement et à la disparition de la misère commence à dominer les réunions internationales et les programmes de développement, sans que ne soient jamais prises en compte les causes et les responsabilités (colonialisme, impérialisme). Il est important de faire retour sur l'idéologie des programmes mondiaux de natalité dans la période qui suit la Seconde Guerre mondiale pour comprendre comment l'État français s'inspire de cette idéologie, lui emprunte ses notions, et comment la réorganisation de la division racisée du travail en France rejoint celle de la division internationale.

À la fin des années 1950, le contrôle des naissances dans le tiers-monde est au cœur des politiques internationales, il devient inséparable des politiques de développement et de réajustement structurel. Le taux des naissances dans le tiers-monde est l'objet d'une attention particulière, non seulement de l'institution chargée d'étudier la démographie mondiale, mais aussi de celles qui gèrent le travail, les migrations et la sécurité : ces sujets sont en effet imbriqués. Plus tard, dans les années 1970, l'environnement s'ajoutera aux champs liés à la démographie et à la sécurité. Le FMI (créé en 1944) et la Banque mondiale (créée en 1945) vont inclure la démographie des pays du tiers-monde dans leur analyse des progrès de l'économie mondiale. L'idéologie qui prévaut est la suivante : la démographie dans le tiers-monde est à la fois un obstacle à son développement et une menace à la sécurité mondiale. Le « développement » - une notion et une politique forgées au Nord et visant le tiers-monde - et la démographie sont désormais indissociables.

Françoise Vergès, Le ventre des femmes : capitalisme, racialisation, féminisme, p. 115-116. Paris, Albin Michel, 2017.

/image%2F0521679%2F20171219%2Fob_6d61f3_25520088-10156028109098023-1057809042.jpg)