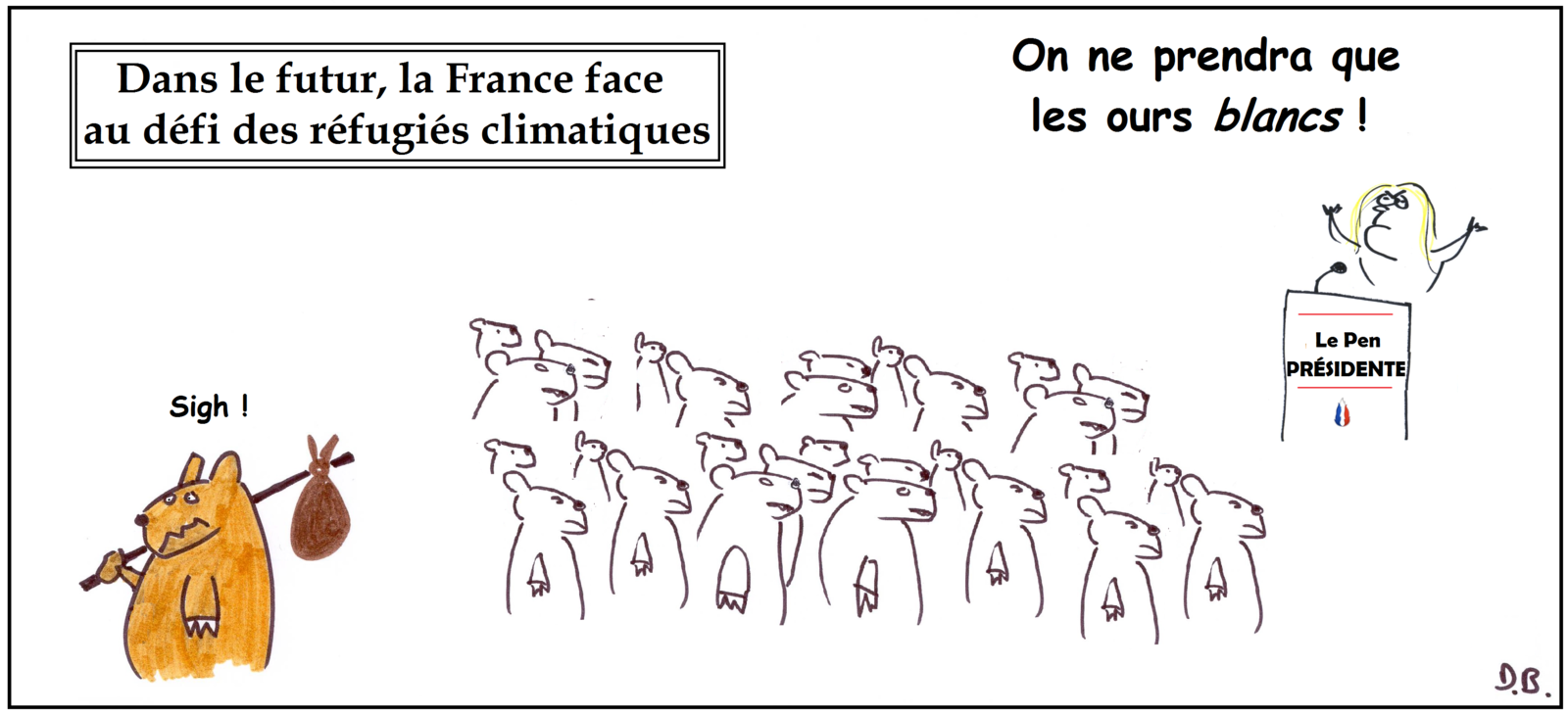

Par David Brites.

La Conférence de Paris sur le climat, ou 21ème conférence des parties (COP21) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, s'est achevée le 11 décembre dernier par la signature d'un traité, considéré comme le premier accord universel sur le climat. Laurent Fabius, président de la COP21 au titre de ministre des Affaires étrangères français, concluait alors, ponctuant par un petit coup de maillet sur la table : « C'est un petit marteau mais je pense qu'il peut faire de grandes choses ! » Présenté comme un succès par la diplomatie française et par la communauté internationale, l'accord de Paris ne fait pourtant pas l'unanimité. Qu'en est-il réellement ?

ce traité ? L'objectif était d'élaborer un texte visant à remplacer l'accord de Kyoto, qui a théoriquement pris fin en 2013. Pour rappel, ce protocole, adopté laborieusement en 1995, signé en 1997 au Japon et entré en vigueur en 2005, visait à réduire d’au moins 5% les émissions de six gaz à effet de serre (dont le dioxyde de carbone et le méthane) par rapport à leur niveau de 1990. C'est donc à Paris, après l'échec de la conférence de Copenhague en 2009, qu'a été finalisée la de Kyoto.

L'accord prévoit de contenir le réchauffement climatique – une majorité d'États s'y opposait. Les objectifs annoncés au niveau national doivent être révisés d'ici 2020, puis tous les cinq ans, et les objectifs de réduction des émissions ne pourront être revus à la hausse. Par ailleurs, second objectif majeur, l'article 4 du document affirme la neutralité carbone, ou compensation carbone, c'est-à-dire la compensation des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère :

– une somme astronomique sur laquelle on peut à juste titre se poser des questions quand on constate déjà l'inefficacité de l'aide au développement aux pays du Sud –

Dans le monde ensuite. 2015 n'a pas été une année comme les autres, sur les plans climatique et environnemental. Elle est la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés en 1880, devant 2010 et surtout 2014 (+0,68°C par rapport à la moyenne du XXème siècle), le précédent record (en France, elle est la quatrième plus chaude depuis 1880) ; elle s'est approchée du seuil de +0,9°C par rapport au siècle dernier. Même s'il faut rappeler que les mesures météo ont grandement évolué depuis le début du XXème siècle – les stations météo ne sont plus situées à l'identique par rapport aux tissus urbains, les mesures thermométriques ont laissé la place aux mesures altimétrique (par satellite), etc. –, ces différences sont corrigées informatiquement, et n'engendrent probablement des écarts qu'à la marge. Surtout, malgré ces précautions d'usage, ce pic confirme une tendance globale observée depuis un siècle et demi.

Au-delà de ce record, l'année 2015 a vu se multiplier, à l'image des vingt dernières années, les phénomènes naturels illustratifs d'un dérèglement climatique. Arrêtons-nous sur l'un d'eux en particulier, El Niño (littéralement « L'Enfant », Jésus-Christ), et pour cause, il a participé aux pics exceptionnels de température observés dans diverses régions du monde. Désignant à l'origine un courant côtier saisonnier chaud observé au large du Pérou et de l'Équateur (qui met fin à la saison de la pêche), le terme indique à présent, par extension, le phénomène climatique particulier qui se caractérise, tous les quatre à sept ans en moyenne, par des températures anormalement élevées de l'eau, dans la partie orientale de l'océan Pacifique. Or, ce courant a été particulièrement violent en 2015, et, ce n'est pas une première, a impacté l'écosystème jusque dans l'océan Indien – un cycle de variation de la pression atmosphérique globale entre l'est et l'ouest du Pacifique, nommé l'oscillation australe, se répercutant ensuite vers l'océan Indien. Ces dernières années, plusieurs missions menées par des scientifiques français dans les îles Éparses ont permis de constater l'impact dramatique d'El Niño. Pour information, cet archipel français (inhabité) du canal du Mozambique possède un état de conservation naturel exceptionnel. Or, comme pour de nombreuses régions du Pacifique, la communauté scientifique avait observé, sur certaines zones spécifiques de Juan de Nova (l'une des îles de l'archipel), la destruction du plancton, cet ensemble d'organismes (gamètes, larves, animaux inaptes à lutter contre le courant, végétaux et algues microscopiques) qui constituent la base alimentaire de nombreux êtres vivants marins : c'est donc toute la chaîne alimentaire qui, dans les zones impactées, a été affectée, à tous les niveaux.

El Niño, s'il influe sur les milieux naturels, n'en est pas moins naturel à la base, et d'ailleurs, même à Juan de Nova, on a pu assister à la reconstruction, lente mais réelle, du plancton. Toutefois, la multiplication du phénomène et son accentuation, favorisées par les activités humaines qui ont un impact sur le réchauffement climatique, limitent la capacité d'adaptation et de reconstruction des milieux naturels. Et en cela, 2015 a été une nouvelle année violente pour la région, El Niño en est l'un des exemples les plus emblématiques. Les conséquences s'en font encore ressentir en 2016, y compris au-delà des milieux marins. Causée par El Niño, une sécheresse impressionnante

que le taux de malnutrition [augmente] et [conduise] l’Éthiopie dans une situation grave, en plein milieu de la saison de "soudure" », c'est-à-dire la période entre l’épuisement des réserves des greniers et la récolte suivante. , selon l'ONG Save the Children. Certains pays d'Afrique de l'Est, au contraire, sont menacés de fortes inondations, comme l'Ouganda, où un million de personnes seraient exposées.

Les catastrophes naturelles et les menaces futures ont constitué un facteur stimulant dans les négociations de la COP21. D'abord parce que certains pays en voie de développement s'aperçoivent que leur croissance aura à terme un coût bien plus important si elle ne se fait pas, dans la mesure du possible, en respect des ressources et des milieux exploités ou impactés. La Chine notamment, dont la posture a pu sembler jusqu'en 2014 un obstacle puisque Pékin privilégiait avant tout sa croissance économique, a ainsi revu sa copie. En cause : des pics de pollution devenus insupportables dans les grandes villes chinoises. Encore en décembre dernier, dans la foulée de la COP21 (tout un symbole !), suite à une quatrième vague de pollution record, les autorités chinoises ont déclenché l'alerte maximale dans de nombreuses métropoles du nord-est et du centre du pays. Du jamais vu : la région du Shandong, avec ses 96 millions d'habitants et plus grand nombre de centrales à charbon du pays, a émis l'alerte pour tout son territoire, et dans 16 grandes villes, le taux de pollution dépassait 12 fois le seuil fixé par l'Organisation Mondiale de la Santé. Une pollution caractérisée par un brouillard toxique, comme on en observe régulièrement dans les villes chinoises. Conséquence immédiate : la fermeture d'usines et de nombreux services publics, dont des écoles et des aéroports.

Le contenu de l'accord : des objectifs insuffisants et de lourdes carences

Bien qu'historique dans la mesure où il est le résultat d'une négociation très longue – dans laquelle la diplomatie française s'est largement investie, depuis le sommet de la COP20 à Lima en décembre 2014 –, ce traité présente de grandes fragilités, en particulier parce qu'il ne prévoit pas de sanctions réelles en cas de non-respect par l'un des acteurs concernés (étatique ou privé). Comme l'écrivait à juste titre l'économiste Éloi Laurent dans un article publié en décembre sur le blog de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), n pensait que l’enjeu, à Paris, [était] d’étendre aux pays émergents, à commencer par la Chine et l’Inde, les engagements contraignants acceptés à Kyoto voilà dix-huit ans par les pays développés . Mais, note le blogueur, ’est exactement l’inverse qui s’est produit : sous l’impulsion du gouvernement américain, qui aura dominé de bout en bout et jusqu’à la dernière minute ce cycle de négociations (dont l’UE a été cruellement absente), tous les pays se trouvent désormais de fait hors de l’Annexe 1 du Protocole de Kyoto, libérés de toute contrainte juridique quant à la nature de leurs engagements dans la lutte contre le changement climatique, qui se résument à des contributions volontaires qu’ils déterminent seuls et sans référence à un objectif commun.

En outre, certaines contributions demeurent insuffisantes. Le texte qui clôture la Conférence note même « avec préoccupation que les niveaux des émissions globales de gaz à effet de serre en 2025 et 2030 estimés sur la base des contributions prévues déterminées au niveau national ne sont pas compatibles avec des scénarios au moindre coût prévoyant une hausse de la température de 2°C [...], et des efforts de réduction des émissions beaucoup plus importants seront nécessaires, ramenant les émissions à 40 gigatonnes ». Traduction : les participants eux-mêmes reconnaissent que ce texte ne répond pas aux enjeux et que les objectifs affichés par les 195 États, même s'ils sont respectés, ne suffiront pas à contenir le réchauffement climatique en deçà de 2°C par rapport à l'ère pré-industrielle.

Autre carence lourde : la partie opérationnelle du document ne mentionne ni les droits humains (individuels ou collectifs) qui devraient être inhérents à un tel accord, ni la question cruciale de la sécurité alimentaire, enjeu majeur de demain, notamment dans un monde peuplé de 9 à 10 milliards d'habitants à l'horizon 2050. Or, les droits des populations et la question alimentaire sont intrinsèquement liés, car ils se recoupent sur la question de la terre, de son usage et de son occupation. Le droit à la sécurité alimentaire est donc largement relégué au second plan ; il n'apparaît même pas à l'article 2 des objectifs du traité, où il avait pourtant toute sa place.

Au contraire, dénoncent de nombreux acteurs de la société civile, les multiples solutions avancées pour lutter, et contre les dérèglements climatiques, et contre l'insécurité alimentaire, s'inscrivent de façon dramatique dans le logiciel de pensée productiviste qui domine depuis plusieurs décennies, sur tous les plans. Qu'il s'agisse de la reconnaissance et de l’institutionnalisation du Lima Paris Action Agenda ; de la Climate Smart Agriculture, une initiative dont l'application est difficile, notamment à cause d’un manque d'outils et d'expérience ; ou encore du « 4 pour 1.000 », un programme de recherche international sur la séquestration du carbone dans les sols, qui a pour objectif d’améliorer les stocks de matière organique des sols à hauteur de 4 pour 1.000 par an... Tous nourrissent des critiques, ou du moins de grandes réserves. L'établissement et l'extension des cultures OGM, ou l'usage de certains pesticides, ne sont que des exemples des dérives potentielles de ces « fausses bonnes idées ».

En outre, la question des terres (réduites à leur seul rôle de « puits et réservoirs de carbone ») et de l'agriculture a été traitée sans prendre en compte les individus qui y vivent, comme le déplorait, dès la signature de l'accord, l'association CCFD-Terre Solidaire, très investie dans le lobby environnemental tout au long des négociations. Les populations constituent une variable d'ajustement largement négligeable, dans le vaste échiquier foncier mondial. Une financiarisation de la nature et des accaparements massifs de terres peuvent découler des carences de l'accord sur ce sujet. Il ne s'agit pas là d'un risque pour demain, mais bien d'un processus déjà en marche, et qui pourrait être accentué par l'accord de décembre. Rappelons qu'entre 2000 et 2014,

la plupart des pays du Golfe, l’émirat est dépendant des importations étrangères à hauteur de 90% de ses besoins alimentaires. Conscients de cela, les Qataris ont pris les devants : par le moyen d'un fonds souverain, ils sont déjà propriétaires d’au moins 100.000 hectares au Soudan et de 40.000 hectares au Kenya ; les pays les plus riches ne sont pas épargnés, comme le Canada et l’Australie, qui ont déjà cédé de larges surfaces. La situation du Mozambique, l'un des États les plus pauvres du monde, est là-aussi

L'innovation au service du développement durable ? Ici à Grenoble, l'exemple de l'auto-partage, un système de location de véhicules électriques disponibles sans réservation préalable.

L'année 2016 enterrera-t-elle l'accord de 2015 ?

Un premier constat est à faire : la présidence Hollande, qui met à son crédit (et le fera, à n'en pas douter, à l'occasion de l'élection présidentielle de 2017) l'accord obtenu à l'arraché en décembre dernier, n'aura pas marqué l'histoire de l'Hexagone par une réorientation écologiste du système économique. Beaucoup de promesses dans ce texte, bien peu d'actions concrètes au cours de son mandat présidentiel. Le traité, qui doit encore être ratifié par au moins 55 pays comptant pour 55% des émissions de gaz à effet de serre pour entrer en vigueur, ne sera d'ailleurs effectif, le cas échéant, qu'à partir de 2020. C'est dire que pratiquement aucun des chefs d'État et de gouvernement qui l'a approuvé sur le principe, en décembre dernier, ne sera encore en place une fois qu'il sera appliqué. Encore une fois, on repousse les échéances et les défis. Or, l'actualité nous oblige à ouvrir les yeux sur le caractère simplement insuffisant de cet accord.

Cette révélation illustre l'hypocrisie et les limites du système économique global, qu'il n'est évidemment pas question de contester – que l'accord de la COP21 ne conteste d'ailleurs pas vraiment – alors même qu'il favorise, en raison de l'internationalisation des chaînes de production et d'une course à l'optimisation fiscale, ce type de « délocalisation environnementale », véritable pendant de la « délocalisation sociale ».

À l'heure de la signature de l'Accord de partenariat transpacifique (c'était le 4 février dernier) établissant le libre-échange entre douze pays bordant l'océan Pacifique, et à l'heure des négociations visant à établir le Traité de Libre-Échange Transatlantique (TAFTA), qui peut penser que l'on tend vers une organisation raisonnée (et raisonnable) de nos échanges, et vers une relocalisation juste et pragmatique des activités industrielles et agricoles ? À l'heure où les pays exportateurs de pétrole accroissent leur production pour concurrencer le gaz de schiste (ce nouvelle eldorado énergétique), qui peut croire que la grille de lecture de nos dirigeants a changé ? Un rapport du Global Carbon Project estimait récemment que 70% des réductions d'émissions de gaz à effet de serre gagnées depuis 1990 par les pays de l'Union européenne, c'est-à-dire dans le cadre des objectifs affichés dans le protocole de Kyoto, auraient été « annulées » par l'accroissement des émissions « délocalisées » dans des pays comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, dont l'empreinte carbone a au contraire explosé. L'Union européenne, qui se vante d'avoir déjà officiellement atteint ses objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre pour 2020, trompe en fait tout le monde, y compris ses propres citoyens.

Ce même rapport concluait, quelques jours avant la clôture de la COP21 : « Nos dirigeants politiques doivent désormais dépasser les postures et les engagements non contraignants pour prendre leurs responsabilités et affronter les dilemmes correspondants. » Les postures ont-elles été dépassées ? Tout n'est pas à jeter dans les décisions prises lors de la COP21, loin de là, et ce notamment en termes de volonté affichée. Mais à bien des égards, le texte adopté le 12 décembre nous montre que nous sommes encore bien loin d'apporter des solutions à la hauteur des défis d'aujourd'hui et de demain.

/image%2F0521679%2F20171219%2Fob_6d61f3_25520088-10156028109098023-1057809042.jpg)