Par David Brites.

Le 15 mars 2011, plusieurs manifestants lançaient en Syrie un mouvement de contestation sans précédent, à Deraa, dans le sud du pays. Cinq ans après, le pays est dévasté, et les revendications démocratiques semblent bien loin. Entretemps, on a pu assister à la montée des radicalismes de tout bord, à l'implication de nombreux acteurs étrangers, à la destruction du patrimoine architectural et culturel syrien, à la mise à mal de la coexistence communautaire, et à l'émergence d'un « Califat islamique », qui a favorisé l'entrée en scène des grandes puissances internationales.

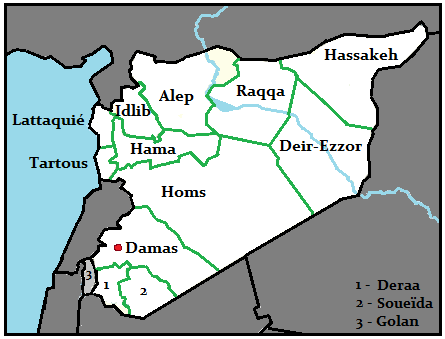

Bilan : 275.000 morts au minimum, près de huit millions de personnes déplacées dans le pays, et au moins quatre millions qui l'ont quitté. À l'exception de quelques réduits qui vivent en autarcie, comme le centre-ville de Damas et la côte méditerranéenne (Tartous, Lattaquié), pas une région n'a échappé au conflit. Les tentatives de médiation ont toutes échoué. Celles de la Ligue arabe en 2011, puis des Nations unies en 2012. Celle amorcée à Genève le 27 janvier dernier, enfin. Alors que le régime a lancé depuis un mois et demi une vaste offensive dans la région d’Alep, une question – en apparence simple – se pose : le conflit peut-il trouver une issue ? Alors que la trêve imposée par Washington et Moscou le 27 février reste très fragile (et souvent violée), comment imaginer que la Syrie puisse renouer avec la paix et la stabilité dans les prochains mois ? Même en cas de victoire militaire d’un des acteurs, cette perspective n'est pas assurée.

Elles semblent bien loin, ces manifestations pacifiques du printemps 2011, qui basaient leurs revendications sur une demande de liberté, de démocratie et de dignité. Depuis, la réélection de Bachar el-Assad, le 3 juin 2014, et l'émergence de forces fanatiques, en premier lieu desquelles on trouve le Califat islamique, ont consacré le double échec de la Révolution. Révolution qui n'a non seulement pas fait tomber le régime, mais qui, de surcroît, s'est fait débordée par la mouvance salafiste. Depuis septembre 2015, l’entrée en guerre de l'aviation russe, en assurant la pérennité du régime, confirme cet échec. Peut-être un peu prématurément, mais avec les mots justes, le journaliste Cédric Labrousse annonçait en août 2013, sur le site slate.fr, la fin de la Révolution syrienne, qui aurait, selon lui, laissé place à la « Guerre pour la Syrie ». De fait, et les antagonismes ethnico-religieux renforcent cette réalité, la révolte qui a éclaté il y a cinq ans en Syrie ne se résume plus à un combat pour ou contre le maintien du régime baathiste. Il s’agit désormais de savoir qui se partagera la Syrie de demain.

Huit dates clefs symbolisent le passage progressif de la révolution à la guerre. Le 29 juillet 2011 : des dissidents et déserteurs de l'armée syrienne créent l'Armée Syrienne Libre. À partir de juillet 2012, le conflit connaît trois grands changements, favorisés par la porosité des frontières turques et irakiennes qui permet aux combattants rebelles une grande mobilité : l'ouverture de nouveaux fronts, à Alep, dans la province de Deir-Ezzor, et dans la banlieue de Damas ; la montée en puissance de groupes djihadistes noyautés par des étrangers, notamment le Front al-Nosra, affilié à Al-Qaïda ; et l'entrée dans le conflit des miliciens kurdes du PYD. À partir de mars 2013, deux vastes offensives structurent durablement la géographie du conflit, l'une lancée par l'Armée Syrienne Libre au sud, depuis l’arrière-base jordanienne (Deraa, Ghouta, banlieues damascènes...) ; l’autre par le régime dans le centre du pays (Hama, Homs, Qousseir...), où le Hezbollah libanais joue un rôle de plus en plus déterminant. Pour revenir à cette première période de la Révolution : Printemps syrien (1/2) : chronique d'une Révolution perdue

Le 3 janvier 2014, l'ensemble des groupes rebelles laïques et salafistes annoncent une « seconde Révolution » contre l'État islamique en Irak et en Syrie (groupe fanatisé venu d’Irak). Une nouvelle lutte s'amorce donc, mais, après l'avortement des frappes occidentales en septembre 2013, en représailles à l'usage d'armes chimiques par le régime en banlieue de Damas, le déclin de l'Armée Syrienne Libre devient inéluctable. Deux fiefs « rebelles » sont progressivement constitués, dont l'Armée Syrienne Libre est exclue : l'État islamique en Irak et au Levant, autoproclamé Califat islamique le 29 juin 2014, conquiert la vallée de l'Euphrate ; de leur côté, plusieurs formations radicales, Front al-Nosra et Ahrar al-Cham en tête, coalisées le 24 mars 2015 au sein d'une « Armée de la Conquête », s'imposent dans la province d'Idlib. Pour revenir sur ces dynamiques, qui marginalisent les rebelles modérés : Printemps syrien (2/2) : de la Révolution à la Guerre de Syrie

C’est dans ce contexte que survient l’intervention russe. Le 30 septembre, trois jours après que la France ait initié ses premières frappes en Syrie contre l’État islamique (elles se limitaient jusque-là à l’Irak), la Russie amorce donc ses premiers bombardements sur le sol syrien. D'un point de vue quantitatif, la force de frappe du corps expéditionnaire russe est loin d'être négligeable : en octobre, elle s'établissait à 32 avions de combat, une vingtaine d'hélicoptères, quelques chars et véhicules de transport de troupes et 500 soldats d'infanterie de marine. D'un point de vue qualitatif également : la vingtaine de Soukhoï 24 et 25 présents à Lattaquié, spécialisés dans l'attaque au sol, offrent à l'armée syrienne un soutien tactique et opérationnel que les vieux MiG-21 et MiG-23 syriens, taillés pour les duels aériens (et vieux en général de 30 ou 40 ans), ne pouvaient pas assurer.

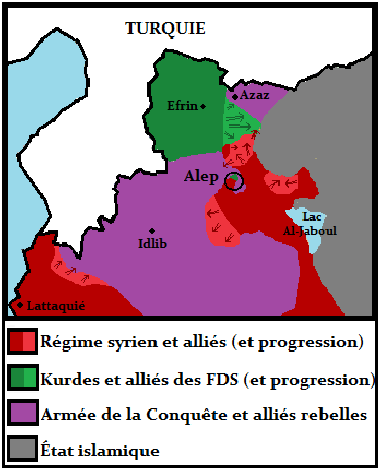

Une carte du conflit syrien, à la date d'aujourd'hui (15 mars 2016), ne peut qu'être sommaire et réductrice, compte tenu de la complexité des forces en présence, de la multitude de groupes sur le terrain, et de l'enchevêtrement des zones tenues par les différentes forces armées. Cette carte permet toutefois de constater un recoupage avec la carte ethnolinguistique et religieuse de la Syrie, mais aussi avec celle du niveau de pauvreté de la population.

L’entrée russe dans le conflit a-t-elle permis d’éviter la chute du régime syrien ? Il est difficile de le dire, compte tenu de la volatilité des fronts depuis 2011. En outre, l’armée russe n’est pas intervenue dans la précipitation, et encore moins pour sauver une armée syrienne en débâcle. Il semble que cette intervention ait été pensée dès mai 2015, et intensément préparée depuis juillet, en coordination avec les forces iraniennes, libanaises et syriennes sur le terrain. Nul ne peut dire avec assurance que le régime syrien serait tombé si son allié russe n’avait engagé ces opérations ; toutefois, il en sort clairement renforcé. La visite de Bachar el-Assad à Vladimir Poutine à Moscou, le 20 octobre, dans ce qui constitue le premier déplacement à l’étranger du chef de l’État syrien depuis le début du conflit, illustre la force de cette alliance, autant qu’elle symbolise l’état de dépendance du régime baathiste vis-à-vis du maître du Kremlin. La Russie opère quant à elle un coup de maître. C’est d’autant plus frappant si l’on se rappelle qu’en septembre 2013, elle en était réduite à éviter à son allié syrien des frappes occidentales en rétorsion à l’emploi d’armes chimiques dans la banlieue de Damas. Un an après, les États-Unis amorçaient leurs premières frappes en Syrie contre l’État islamique. Et le 30 septembre 2015, il ne s’agit plus simplement de sauver le régime de Bachar el-Assad, mais d’en faire la pièce maîtresse de la lutte anti-djihadiste sur l'échiquier proche-oriental et, dans le même temps, d'apparaître en protecteur de la civilisation et des minorités opprimées.

Pris de court, les Occidentaux ne peuvent que protester contre des frappes qu’ils jugent « contre-productives » (Barack Obama, le 2 octobre 2015), au prétexte qu’elles ne visent pas prioritairement le Califat. Non seulement Vladimir Poutine confirme ainsi, pour ceux qui en doutaient, son rôle incontournable sur la scène internationale, mais c’est désormais lui qui donne le tempo sur le dossier syrien. Le lendemain même du début des opérations russes, Vladimir Poutine propose une résolution à l’ONU pour mettre en place une « coalition contre le groupe État islamique et le Front al-Nosra », en s’appuyant sur le régime et l’armée – la proposition s’inspirant de la Charte de l’ONU, c’est-à-dire « en accord avec les principes de souveraineté et d’intégrité territoriale des États membres ». Sommés de répondre à ce souhait de « coalition élargie », les Occidentaux et les Arabes la refusent, au prétexte que l'aviation russe continue de cibler les rebelles syriens, ce qui inclue al-Nosra, mais pas forcément l’État islamique. Toutefois, sans pour autant établir une réelle coordination, une forme de protocole est établi entre Washington et Moscou dès le mois d’octobre, afin d’éviter de frapper les mêmes zones.

Ne nous y trompons pas : en dépit de la propagande russe et syrienne à cet égard, les frappes russes touchent essentiellement les bases d’al-Nosra et d’Ahrar al-Cham. Une autre brigade, Tajamu'al-Izza, affiliée à l'Armée Syrienne Libre et habilitée à recevoir des missiles anti-chars par les États-Unis, est aussi ciblée. Mais jusque-là, quoi de surprenant ? Américains et Européens tombent dans un certain ridicule lorsqu’ils invitent les Russes à concentrer leurs efforts sur l’État islamique. D’abord parce qu’ils n’ont pas les moyens de les pousser à revoir leurs objectifs – et l’appel téléphonique de Barack Obama à son homologue russe, le 14 février, pour demander l’arrêt des frappes « contre les forces de l’opposition modérée », n’y a évidemment rien changé. Ensuite et surtout parce qu'en ciblant l', les Russes font preuve, au contraire des Occidentaux, d’une cohérence sans faille. L'objectif majeur de Moscou étant d'assurer la survie du régime syrien, ce sont les territoires les plus sensibles pour lui qui sont prioritairement visés, à savoir le couloir d'Homs et Hama qui relie le pays alaouite à Damas. Or, l'État islamique y est peu présent. Poutine comme Assad ne font pas de différence entre leurs adversaires, qu'ils s'appellent Califat, al-Nosra ou Armée Syrienne Libre. Tous sont des « terroristes ». Les Russes bombardent suivant leurs intérêts (et ceux du régime), et ce dans la continuité stricte de la politique étrangère de Vladimir Poutine, depuis le début de la crise syrienne en mars 2011, voire depuis seize ans et son accession au pouvoir en Russie.

L’offensive sur Alep, prochaine marche avant la conquête de l’est ?

Appuyé par ses alliés, le régime a amorcé depuis le début du mois de février la reconquête d’Alep. Une bataille qui s’annonce chargée de symbole, d’abord parce que la ville était, jusqu’en 2012, la capitale économique du nord du pays – elle comptait près de deux millions d’habitants à la veille de la Révolution. Ensuite parce que sa reprise serait pour le régime une victoire majeure, qui prouverait que la guerre peut être gagnée, et que le soutien russe est décisif pour cela. L’importance tactique serait de taille, puisque la reconquête de la province permettrait à la fois de libérer la poche loyaliste qui se maintient dans la ville, mais aussi de renforcer la sécurité du « pays utile » en isolant les rebelles présents dans la province d’Idlib.

Pour l’opposition, Alep a longtemps joué un rôle essentiel, assumant théoriquement le rôle de vitrine de sa gouvernance : conseils locaux, police, services publics… Les efforts des insurgés pour montrer leur capacité à gérer une ville ont toutefois été sapés à la fois par le Califat, mais également par les bombardements quotidiens du régime à coups de barils de TNT, qui ont fait fuir une grande partie de la population et laissé la ville dans un état de désolation (édifices éventrés, commerces abandonnés, etc.). Particulièrement meurtrières pour les populations civiles, ces bombes sont composées de gros barils d'huile, de cylindres à gaz ou de réservoirs d'eau, vidés de leur contenu et remplis de puissants explosifs ainsi que de ferraille. Encore le 30 mai 2015, les hélicoptères du régime en ont largué sur le quartier alépois d'Al-Chaar, ainsi que sur un marché de la localité toute proche d'Al-Bab, à une heure de grande affluence. Plus de 70 civils y ont trouvé la mort, dont de nombreux enfants.

La métropole alépoise est depuis longtemps divisée entre l'est rebelle et l'ouest loyaliste. À la veille de l’offensive, le régime ne contrôlait plus, dans la province, que quelques secteurs au sud et au sud-est, comme le montre la carte ci-dessous. Il concentrait toutefois dans la province plusieurs dizaines de milliers d'hommes, répartis entre les effectifs de l'armée, les brigades de l'« Armée de défense nationale » et des comités populaires, supplétifs de l’armée, ainsi que la sécurité de l'armée de l'air, et des unités d'élites comme la Garde républicaine. La sauvegarde de ce bastion loyaliste est restée un impératif de la stratégie nationale du clan Assad, car elle symbolisait son ambition de se maintenir à la tête de la Syrie toute entière, et pas uniquement dans le « pays utile ». Et contrairement à Idlib ou à Jisr el-Choughour, la classe commerçante bourgeoise sunnite d'Alep constitue la base même du régime baathiste, ce qui lui a permis d’y maintenir si longtemps une poche de résistance significative. À bien des égards, la situation à Alep a donc pu incarner l'impasse militaire dans laquelle se trouvait jusqu’à présent le conflit, et sa reconquête par l’armée est donc d’autant plus symbolique.

Alors que, début octobre, le Califat a profité des bombardements russes sur la rébellion pour progresser dans la région, à partir du 20 février, il connaît également un reflux significatif, avec la perte d'une quarantaine de localités à la fin du mois, d’une centrale thermique, dans l’est de la province, ainsi que d’un axe routier de 40 km reliant Alep à Raqqa. Les troupes loyalistes, appuyées par le Hezbollah et des brigades iraniennes, encerclent pratiquement tout Alep, opérant au nord de la ville où plusieurs faubourgs étaient aux mains des rebelles depuis trois ans. Le reflux de l’« Armée de la Conquête » dans la province est le fait de l'armée syrienne et de ses supplétifs, mais aussi des Kurdes et de leurs alliés arabes, coalisées depuis le 12 octobre 2015 au sein de nouveaux corps de combat appelés « Forces démocratiques syriennes » (FDS). Ces derniers manœuvrent depuis leur fief d’Efrin, frontalier de la Turquie. Le 10 février, les FDS prennent une base aérienne stratégique, à Minnigh, après s'être déjà emparées de plusieurs villages. Une semaine plus tard, les Kurdes progressent à Tall Rifaat, un des trois derniers bastions rebelles de la province. Leur objectif est double : couper les voies d’approvisionnement des rebelles salafistes comme de l’État islamiste en les privant d’un accès à la frontière turque par le « corridor d'Azaz » (Cf. carte) ; et relier le canton d'Efrin aux territoires qu’ils contrôlent dans le nord-est de la Syrie afin de permettre une continuité territoriale entre eux.

C’est là qu’entre en jeu la Turquie. Elle est alors déjà engagée dans une escalade verbale avec la Russie, après un incident militaire qui a coûté la vie à deux soldats russes – le 24 novembre, un chasseur F-16 turc abattait un bombardier russe Su-24 en mission, au prétexte que celui-ci avait violé l’espace aérien de la Turquie. Le gouvernement turc voit d’un mauvais œil la progression du régime syrien aux dépens de ses alliés islamistes sur le terrain, mais plus encore celle des Kurdes, qu’il considère comme le prolongement du Parti des travailleurs kurdes (PKK), qui opère depuis des décennies en Turquie et dont les membres sont qualifiés de « terroristes » par Ankara. Recep Tayyip Erdogan et son gouvernement ont donc lancé, depuis le 13 février, une campagne de pilonnages contre les positions kurdes en Syrie.

syriens qui deviennent le fer de lance de la lutte contre le Califat ; d'autre part, la présidence turque doit renoncer à un soutien aérien aux rebelles sunnites en Syrie, l'aviation russe les ciblant (et ciblant ainsi les intérêts turcs sur le terrain) et rendant impossible par la même occasion la mise en place d'une Sans entrer dans le détail de la stratégie d’Erdogan marquée par un soutien aux islamistes et par le bombardement de cibles kurdes, notons tout de même qu’elle est contre-productive, pour au moins deux raisons : 1) car elle isole le pays sur le plan international – les diplomaties américaine et française ont déjà invité Ankara à cesser ces frappes, en vain –, une réalité renforcée par son soutien à des groupes salafistes, dont al-Nosra qu'elle considère comme un partenaire fiable, et par les soupçons qui pèsent sur un probable rachat du pétrole de l'État islamique par des intermédiaires turcs (peut-être même le propre fils de Recep Tayyip Erdogan) ; 2) parce que cette stratégie renforce les antagonismes en Turquie même, où le dialogue amorcé en décembre 2012 avec le PKK a fait place, depuis juillet 2015, à de nouveaux affrontements entre le groupe kurde et l’armée turque.

En outre, la posture de la Turquie favorise un rapprochement entre les Kurdes, le régime de Damas et la Russie, qui soutient, comme l’a formulé le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov le 26 janvier dernier, une participation des Kurdes aux négociations de paix en Syrie – ce qu’a toujours refusé la diplomatie turque. Déplorée par les Occidentaux, cette alliance, qui ne remet toutefois pas en cause les liens entre FDS et Occidentaux, est apparue évidente courant janvier, lorsque l’aviation russe a appuyé la progression kurde en direction d’Azaz (une localité située à 10 km de la frontière), au grand dam de la Turquie. Le régime, en dominant les hauteurs septentrionales de la ville d’Alep (Azaz, Tall Rifat et Tamura), s’avère finalement le principal bénéficiaire de cette séquence. C’était il y a un mois. Depuis, l’armée, momentanément interrompue dans sa lancée par une trêve imposée par Moscou et Washington, semble en mesure de se lancer à la reconquête des quartiers rebelles de la métropole alépoise.

Principale métropole du nord du de la Syrie, Alep (ici en 2009) est aujourd'hui une ville en grande partie en ruines. (Crédit photo © Boudour Moumane)

Y a-t-il encore un espoir sur le plan diplomatique ?

C’est dans ce contexte que s’est ouverte, en janvier dernier, la Conférence de Genève, censée établir des négociations entre des représentants du régime et des délégués de l’opposition politique et militaire. Conformément à un pré-accord conclu à Vienne en novembre, et à la résolution adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU le 18 décembre, elle devait permettre l’établissement d’un processus de transition pour sortir de la crise qui dure depuis maintenant cinq ans. C’est dans la perspective de constituer une délégation unifiée des forces rebelles que l’Arabie Saoudite a reçu à Riyad, le 9 décembre dernier, différentes composantes de l’opposition syrienne – sans représentants des Kurdes. Bien que divisés, les groupes présents ont pris le temps, à cette occasion, de clarifier leurs exigences pour la transition politique. Se posait évidemment la question de la position du puissant groupe Ahrar al-Cham et de sa coopération étroite avec le Front al-Nosra, ligne rouge pour les Occidentaux. Réunie au sein de la plateforme intitulée Haut-Comité des Négociations, l’opposition syrienne a finalement accepté, le 29 janvier, de se joindre aux pourparlers amorcés à Genève quatre jours plus tôt sous la houlette des ministres des Affaires étrangères américain et russe, John Kerry et Sergueï Lavrov. La venue de ce Haut-Comité à Genève est en soi déjà un succès, d’abord parce que Bachar el-Assad, tout comme ses alliés russes et iraniens, tolère dès lors la participation de ceux qu’ils qualifient encore de « terroristes », ensuite parce l’opposition a toujours considéré comme un préalable au dialogue la chute du président syrien, ce qui ne semble dès lors plus être le cas. Le triple attentat du 31 janvier, qui fait près de 80 morts et une centaine de blessés dans un bastion chiite au sud de Damas, refroidit pourtant les discussions. Surtout, l'offensive du régime dans la province d'Alep y met un terme, précocement. Le Suédois Staffan de Mistura, émissaire spécial des Nations Unies pour la Syrie depuis juillet 2014, concède dès le 3 février que les négociations sont bloquées et les suspend de façon provisoire. Seuls de rares convois humanitaires ont alors pu être établis par l’ONU pour soulager la population civile, comme dans la ville assiégée de Madaya, près du Liban, courant janvier.

Le conflit peut-il trouver une issue ? Et si oui, sera-t-elle militaire, comme pourrait le présager les succès relatifs (mais réels) du régime depuis le 30 septembre 2015 ? Ou au contraire, sera-t-il basé sur la diplomatie, et plus précisément sur un compromis politique entre les différents acteurs du conflit qui envisagent encore la possibilité d'un dialogue ? Chacune des deux perspectives rencontre des écueils particulièrement importants.

Si les informations persistantes faisant état de la construction de bases aériennes américaines en zones kurdes étaient avérées, cela confirmerait que le conflit est parti pour durer encore un moment. Et peu probable que l'annonce du retrait progressif de la majeure partie des troupes russes par Vladimir Poutine hier – décision aussi étonnante qu’inattendue, au prétexte que « les objectifs avaient été atteints » (comprenne qui pourra) – change quoi que ce soit à cette réalité, d'autant plus que le maître du Kremlin a tout de même précisé qu'une présence aérienne sera maintenue, et que les installations russes continueraient d’être opérationnels sur la base aérienne de Hmeimim (province de Lattaquié) et dans le port de Tartous.

/image%2F0521679%2F20171219%2Fob_6d61f3_25520088-10156028109098023-1057809042.jpg)