Par David Brites.

Sa sortie en salle, le 2 décembre 2015, avait fait du bruit. Le long-métrage Demain a depuis reçu le César du meilleur film-documentaire. Réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, il recense des initiatives dans une dizaine de pays à travers le monde. Cinq thèmes structurent le documentaire : l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie, et l'éducation. Dans chacun de ces « chapitres », des solutions aux défis sociaux et environnementaux qui se profilent en ce début de XXIème siècle sont décrites.

Leur spécificité : en s'inscrivant dans la réalité de la vie des entreprises et des citoyens, elles montrent qu'un changement de modèle de société non seulement est possible, mais surtout est souhaitable, en termes d'efficacité économique, de soutenabilité écologique, de bonheur individuel et de lien collectif. C'est sans doute sur ces expériences d'innovation et de bonnes pratiques que se trouvent les clefs d'une conversion progressive de notre société à un système durable. Quelques éléments de réflexion sur une société civile à l'avant-garde (écologique et sociale) de sa classe politique.

Quelle est l'échelle pertinente d'action pour transformer la société ?

Un premier constat s’impose avant de poursuivre la réflexion : à celles et ceux qui qualifient la mouvance écologique et les expériences économiques, sociales et environnementales alternatives d’« utopiques », on a envie de leur répondre que considérer que les modes de production et de consommation actuels peuvent se maintenir en ne les adaptant qu'à la marge, voilà la véritable naïveté.

Quelles qu’en soient les modalités, un changement de paradigme est donc de rigueur si l’on veut permettre aux générations à venir de préserver un niveau de vie convenable, ainsi qu’un rapport au travail heureux et un environnement sain. Ce changement de paradigme suppose, non pas de remplacer la relance par la production par une relance par la demande, c’est-à-dire une grille de pensée socialiste keynésienne classique, mais de repenser en profondeur la nature même de notre consommation et de notre production, pour que celles-ci aient un sens, répondent à des besoins et s’inscrivent dans une logique de développement durable (économie circulaire, circuits courts, etc.).

La question étant : comment amorcer ce processus de transformation des modes de production et de consommation ? Évidemment, la classe politique devrait avoir les moyens d’engager le pays dans cette transition, et à bien des égards, elle en a davantage les moyens que le citoyen lambda, dont l’impact est somme toute mineur et ne peut permettre un changement profond du système, du moins pas sur le court terme.

Prenons un exemple concret, à savoir un achat courant, celui de nos vêtements. Sachant que l’essentiel du textile consommé en Europe provient d’usines de fabrication en Asie (Chine, Inde, Bangladesh notamment), il est frappant de constater que le prix de nos vêtements à l'achat n’inclue pas le coût social et environnemental réel du produit. L’année 2013 a été à cet égard très illustrative, puisque, en septembre au Bangladesh, et en novembre au Cambodge, des dizaines de milliers d’ouvriers de l’industrie textile avaient alors manifesté, parfois violemment (blocages de routes, destruction de matériels d’usine, etc.), en dépit d’une répression féroce, pour réclamer de meilleures conditions de travail. Au Bangladesh, ils exigeaient notamment un salaire minimum de 74 euros par mois, contre 28 euros auparavant. Et ne nous méprenons pas : cette réalité ne se résume pas à une domination du Nord par le Sud. Car cette situation se traduit non seulement par un maintien des masses dans leur situation de misère, en Asie, où les peuples ne sont jamais vus comme des consommateurs « intéressants », mais aussi par une destruction des industries textiles en Europe (et au Maghreb, accessoirement), et donc par une montée du chômage.

La responsabilité incombe évidemment aux grandes sociétés de distribution qui tirent l'essentiel de leurs profits de ce système. Également, bien sûr, à notre classe politique, chargée de négocier les accords commerciaux avec les pays concernés, et à leurs dirigeants qui n’hésitent pas à « vendre » leur peuple sur l’autel de la croissance économique (et aussi parce qu’ils ont des intérêts personnels liés à l’industrie textile). Dans ce schéma, le consommateur n’est pas exempt de responsabilité. Bien qu’embryonnaires, il existe des filières et des marques de textile pensées dans le souci de certains paramètres associés au développement durable, comme Le Slip Français, sous-vêtements 100% Made in France, ou Ekyog, . Toutefois, l’échelle du citoyen n’est pas la plus pertinente. Le consommateur peut acheter « autrement », il apaisera sa conscience, mais n’aura pas pour autant, par sa consommation, réglé la condition de l’ouvrier bangladais, ni même affecté le système. Et en effet, à moins d’obtenir un succès comparable à celui du boycott du textile britannique par les partisans du Mahatma en Inde, dans les années 1920 et 1930, il est peu probable que le seul comportement citoyen suffise. Même la tragédie du Rana Plaza, en référence à l’effondrement de cet immeuble délabré abritant des ateliers de confection en périphérie de Dacca (1.200 morts, 2.000 rescapés), le 24 avril 2013, n’avait pas affecté outre-mesure les ventes des grandes marques présentes dans le pays, comme le Français Carrefour, l’Américain Walmart ou le Suédois H&M, ni même celles des marques directement fournies dans cette usine (Mango, Benetton, etc.).

L'impact de l'action citoyenne ? De l'importance des « îlots d'innovation »

En outre, tant que le système permet l’importation en Occident de produits à moindre coût, il confronte les filières respectueuses de normes sociales et environnementales à une concurrence déloyale, de surcroît en période de « crise du pouvoir d’achat » comme on en connaît actuellement. Les grands groupes du textile disposent de moyens beaucoup plus importants, y compris en termes de lobbying sur notre classe politique, à Paris comme à Bruxelles. Un raisonnement qui vaut évidemment pour la plupart des secteurs de l’économie.

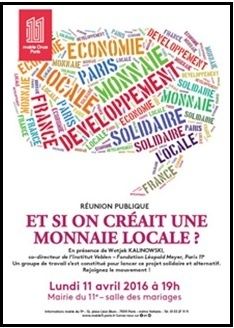

Face à l’inaction de la classe politique, doit-on désespérer et constater qu’à notre échelle, il n’y a rien à faire ? Évidemment non. Les initiatives citoyennes ou entrepreneuriales, si elles ne doivent pas être idéalisées, sont à prendre au sérieux. Les exemples présentés par le film Demain montrent d'ailleurs qu'elles sont réalistes, voire plus efficaces que les circuits traditionnels de production, de distribution et de consommation. Elles se font à différentes échelles. L’agriculture urbaine peut être impulsée par des citoyens (en cadre associatif ou non), ou par des collectivités ; une monnaie alternative peut être lancée par un réseau d’entreprises, par un collectif de commerces, ou encore par des collectivités locales ; les systèmes de libre-service pour les vélos ou les voitures relèvent plutôt de la compétence des communes ; etc.

La pratique des jardins partagés est de plus en plus observée en milieu urbain, et atteste d'une prise de conscience croissante des citoyens de la nécessité d'une agriculture de proximité et d'un meilleur usage de l'espace public. Ici, des jardins partagés dans la commune des Lilas, en proche banlieue parisienne.

Quelques exemples du film Demain : cette entreprise (Pocheco) du Nord-Pas-de-Calais spécialisée dans l’imprimerie d’enveloppes, qui applique depuis vingt ans les principes « écolonomiques » (liant économie et écologie) relevant des trois piliers du développement durable (adoption de modes de production « propres », autonomie énergétique, respect des salariés et du dialogue social, et in fine gains de productivité) ; la monnaie complémentaire émise depuis 1934 par la banque Wir (organisme sans but lucratif) et utilisée par un réseau de 60.000 PME adhérentes (une PME suisse sur cinq) ; ou encore le cas d’un couple français en Normandie, lancé dans la poly et la « permaculture » (inspirée de l’agriculture biologique et de méthodes traditionnelles). Ces cas concrets peuvent être pensés à d'autres échelles, peuvent être reproduits ailleurs, et surtout ont clairement fait la preuve de leur réussite.

« Nuit Debout » : un foisonnement de réflexions et de débats

« C'est tellement pathétique de voir cela. Qu'est-ce qu'il y a derrière cela ? [...] Une poignée de personnes [...] tellement déconnectées de la réalité. » Pour le citoyen lambda, il est toujours étonnant (et comique) d'entendre un homme politique (Jean-François Copé en l'occurrence, interrogé sur I-Télé le 12 avril dernier) dire de citoyens actifs qu'ils sont « déconnectés de la réalité ». Avec toute la morgue qui est la sienne en toute circonstance (et qui lui réussit si bien dans l'opinion publique), il ajoutait : « Les Indignés là, [...] qui font le siège de la place de la République, et qui nous décrivent avec des yeux émerveillés un monde nouveau qui commence, alors que pour beaucoup d'entre eux je les sens surtout avoir besoin d'un accompagnement pour vraiment comprendre que la solution c'est de trouver un travail, une formation... » Comprendre : les gauchos, cessez de rêver et de croire en un monde meilleur, coupez vos cheveux et allez bosser !

Loin de nous l'idée de nous ériger en avocats de « Nuit Debout ». Le mouvement n’est pas exempt de lacunes et de questionnements. Quelle est sa nature ? Quels sont ses objectifs, sa finalité ? Se pose surtout la question du nombre de participants. Il est toujours difficile de décréter à partir de combien un rassemblement est un succès, et en dépit de la présence quotidienne de centaines de participants, place de la République et dans quelques autres communes en France, « Nuit Debout » ne peut pas encore être qualifié de mouvement de masse, loin s'en faut.

Toutefois, il ne se résume pas non plus à une pseudo-révolution de bobos parisiens et de gauchos ultras. Les ultras sont effectivement très présents, et leur action participe d’ailleurs, certes à structurer le mouvement, mais aussi à le discréditer auprès du « grand public ». Il faut mettre des grains de sable partoutfaire dérailler le cours normal des choses, harceler [les hommes et les femmes politiques], leur ôter toute tranquillité !a dégradation de distributeurs bancaires et d’abribus, en marge d’une marche vers le domicile du Premier ministre (« L’apéro chez Valls »), le 9 avril, l’éviction sous les insultes et les crachats d’Alain Finkielkraut, le 16 avril, ou encore les échauffourées notées dans la soirée du 22 avril (douze personnes interpellées, une voiture de police incendiée), n’aident pas et certains participants de en ont bien conscience – à améliorer l’image du mouvement. Mais la réalité sociologique du rassemblement (bourgeois-bohêmes, anarchistes adeptes du recours à la violence, marginaux déclassés, etc.) n'enlève rien à l'éventuelle pertinence des réflexions et des débats qui y ont cours.

Indépendamment de la diversité d’opinion qui s’impose sur la place de la République, « Nuit Debout » est globalement assez orienté idéologiquement, quelque part entre la gauche libertaire voire anarchiste, l’écologie radicale, les communistes, et les déçus du socialisme de gouvernement. Deux clivages majeurs peuvent être identifiés sur la place. L’un sépare les adeptes de l’action violente, sûrement minoritaires, et ceux qui, pacifiques, dénoncent la violence militante et rappellent qu’elle discrédite l’ensemble du mouvement. L’autre distingue les gens qui souhaitent voir « Nuit Debout » se traduire en un courant politique (quelle qu’en soit la forme), et ceux qui rejettent toute participation, de près ou de loin, au système, et vont parfois symboliquement jusqu’à brûler leur carte d’électeur.

Quel que soit son avenir (et en dehors de la place de la République, il n’en a probablement pas), « Nuit Debout » a au moins un intérêt : redonner du souffle à la démocratie, et tenter de contourner l’impasse de la seule action politique par le vote. Tous ceux qui ont pu faire le tour de la place – et participer de bonne foi aux « commissions structurelles » du mouvement – ont pu constater l’esprit de dialogue et de pédagogie qui y règne, ainsi que la richesse des débats et des présentations qui y sont proposés, portant sur notre modèle de société, mais aussi, chose plus intéressante, sur les exemples d’innovations politiques, économiques, sociales ou environnementales qui préparent, sur une palette très large de thématiques, la société de demain.

Au-delà de ce « souffle » épisodique, « Nuit Debout » a donc pour originalité la réappropriation de l'espace public au profit de l'éducation populaire, de la réflexion et du débat. Il y a sans doute matière à repenser les espaces de discussions publiques et d’information comme nouveau cadre de pensée politique. Une expérience qu’il serait erroné de railler. Ceux qui ne donnent aucune légitimité aux initiatives démocratiques situées en dehors du cadre des élections se trompent au moins autant que ceux qui rejettent par principe de conférer une quelconque légitimité à la démocratie élective. L'avenir de la démocratie politique se trouve sans doute dans un mélange des deux, dans un débat plus ouvert dans l'espace public, voire dans un système incluant davantage les citoyens (pourquoi pas, demain, une chambre parlementaire composé de citoyens tirés au sort ?), mais aussi dans une légitimation de la gouvernance par cette délégation de pouvoirs que représente l'élection.

Aucune certitude, mais le désenchantement lié à la politique (un phénomène intergénérationnel !) vaut la peine que l'on repense le modèle politique et de société qui est le nôtre. Il est important, dans cette réflexion, de se donner le droit de se tromper, d'expérimenter, de réessayer. , disait Jules Verne. Alors gardons-nous d'être raisonnables, et tâchons, comme le disait Cynthia Fleury en octobre 2014, de à la hauteur des enjeux qui se posent, à la France et à l'Europe, en ce début de XXIème siècle. Constatons déjà que la redéfinition de ce ne viendra pas de nos dirigeants, mais de notre réflexion et de notre action, en tant que citoyens.

Je pense que les politiques ont changé de place. Si on attend quelque chose du politique, on risque d’attendre longtemps. Car structurellement, ils sont asservis à l’électoralisme. Et l’électoralisme est une chose très simple : il fonctionne sur ce qui est visible. Tout ce qui est invisible ne marche pas. Or, le XXIème siècle, c’est de l’invisible. C’est de la menace demain, dans quinze ans, des maladies qui vont surgir dans quinze ans, des problèmes environnementaux qui ne se voient pas, c’est de l’investissement sur l’école qui bien évidemment ne paie pas tout de suite. Et donc, vous faire sanctionner sur de l’invisible, c’est extraordinairement dur pour le politique. Donc résultat, qu’est-ce qu’il fait ? Il fait du statu quo et du court-termisme, ce qui est inadéquat.

En revanche, on ne peut rien faire sans les politiques. Et donc, ils changent d’endroit. Ils ne sont plus les pionniers, alors qu’ils ont été longtemps à l’initiative. Je crois aujourd’hui qu’ils viennent ratifier quand des expériences-pilotes sont portées par d’autres – la société civile, les entrepreneurs, tous ceux qui à un moment donné ont envie de formuler une invention « démocratique ». Et ils font une montée en généralité parce que, à ce jour encore, ils sont représentatifs du suffrage universel, ce qui n’est pas rien. Mais effectivement, ils sont à la fin de la boucle de légitimation, ils ne sont pas au début. Donc à la fois on ne peut rien faire « sans », mais en ce moment on ne peut pas faire grand-chose « grâce », ça c’est tout à fait certain.

/image%2F0521679%2F20171219%2Fob_6d61f3_25520088-10156028109098023-1057809042.jpg)