Par David Brites.

Il y a maintenant un peu plus de trois ans sonnait le clairon de la bataille de Kobané, qui érigeait les forces kurdes en symbole de résistance à l'État islamique. Depuis, nombreux ont été les reportages et documentaires diffusés dans les médias occidentaux pour vanter leur ténacité, leur soif de liberté et le rôle que jouent les femmes dans leurs troupes. Les États-Unis en ont fait leur principal allié dans le (complexe) conflit syrien, au point d'annoncer récemment l'appui à la mise en place d'une force frontalière de sécurité de 30.000 combattants, avec pour l'essentiel des combattants kurdes le long de la frontière turco-syrienne, et des combattants arabes dans la vallée de l'Euphrate et la frontière irakienne.

Le silence qui entoure l'offensive lancée depuis quelques jours par la Turquie et ses alliés syriens sur l'enclave kurde d'Efrîn a donc de quoi laisser perplexe. La zone n'est pourtant pas sans enjeux pour la Russie et les États-Unis. Quant à la timidité de la réaction française, elle n'est pas moins surprenante. Après avoir soutenu les Kurdes et les avoir érigés en défenseurs de la liberté au Moyen-Orient face à ce qu'on nous présentait comme l'incarnation du mal, l'État islamique, on observe donc un lâchage en règle qui illustre l'inconstance, la pusillanimité et les petits calculs de nos dirigeants.

La zone d'Efrîn, située dans la province d'Alep et majoritairement peuplée de Kurdes, est contrôlée par les Unités de Protection du Peuple (YPG), qui constituent le bras armé du Parti de l'Union Démocratique (PYD), le pendant syrien du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK). Cette enclave a été longtemps relativement épargnée par les affres du conflit syrien, d'où la présence sur ce territoire de nombreux déplacés de guerre, ainsi que de minorités (Assyriens, Turkmènes, Yézidis, etc.).

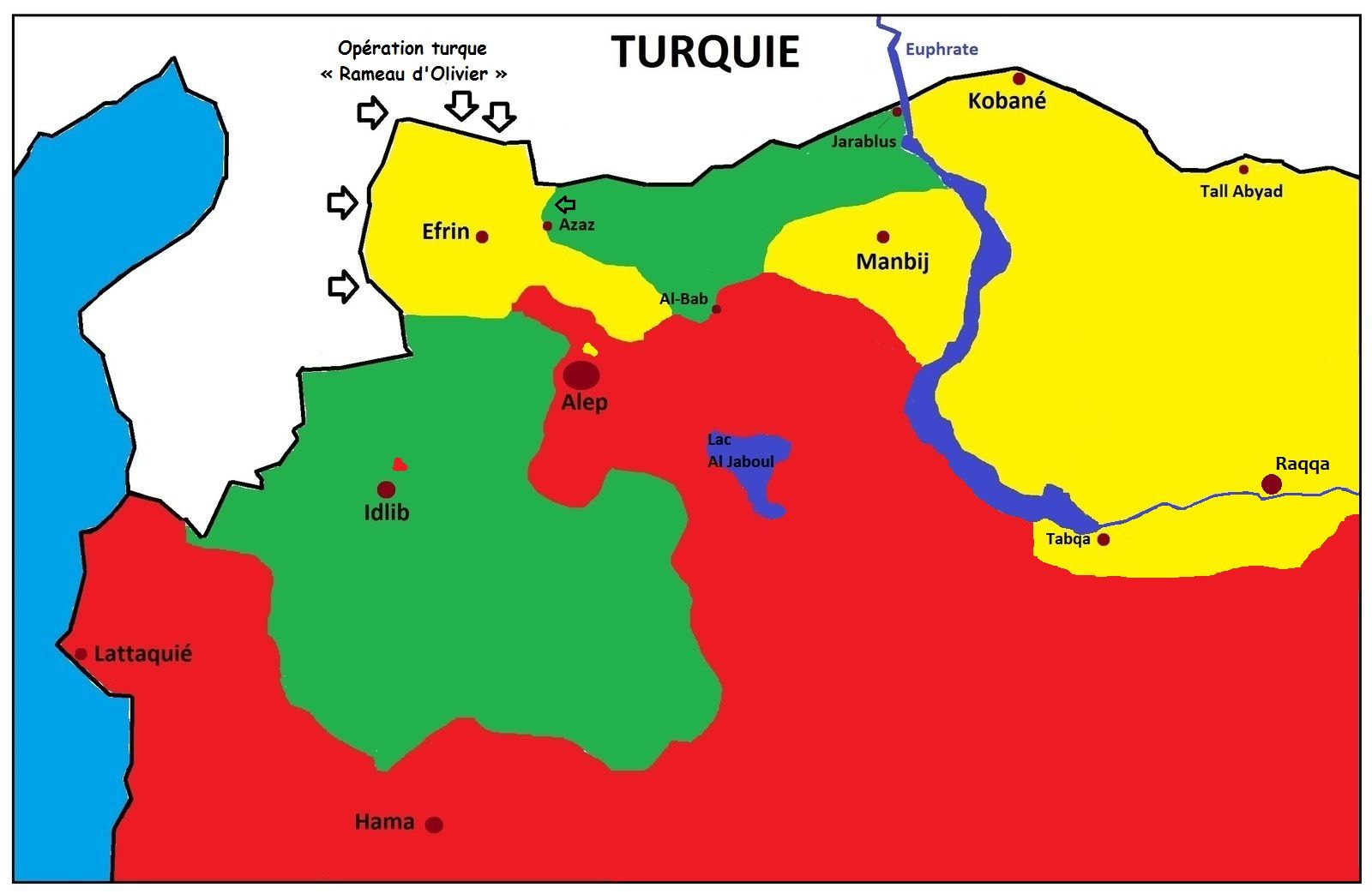

Contrairement aux autres territoires syriens majoritairement kurdes (Kobané et la région d'Hassakeh), dont la continuité territoriale est assurée depuis juin 2015 (prise de Tall Abyad), Efrîn est restée isolée depuis que les YPG en ont pris le contrôle, en juillet 2012, à l'époque avec la bénédiction du régime de Damas pour qui une domination kurde dans la localité était un moindre mal face à la progression de l'Armée Syrienne Libre. Pourtant, les troupes kurdes venues de Manbij et celles d'Efrîn étaient sur le point d'opérer une jonction, quand la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, craignant de voir se créer une vaste région kurde unifiée le long de sa frontière, a lancé en juillet 2016 l'opération « Bouclier de l'Euphrate ». Celle-ci a rendu possible, entre Al-Bab (repris à l'État islamique) au sud, Azaz (où des soldats turcs sont présents depuis février 2016) à l'ouest et Jarablus à l'est, la constitution d'une poche rebelle dominée par des groupes islamistes parfois affiliés à l'Armée Syrienne Libre et parrainés par Ankara. Le 20 mars 2017, la diplomatie russe signifiait officiellement à la Turquie la fin de l'avancée de ses troupes engagées dans cette zone. Ce qui constituait une épine dans le pied des kurdes, apparaît alors à double-tranchant pour les Turcs, puisque leurs alliés sur le terrain demeurent coincés dans le « couloir de Jarablus » entre les troupes du régime syrien, stationnées au sud d'Al-Bab, et les Kurdes, assurés d'une certaine protection par des forces d'interposition étrangères, russes à Efrin et américaines à Manbij. C'est dans ce contexte que, le 29 mars 2017, la diplomatie turque annonçait la fin de l'opération « Bouclier de l'Euphrate ».

Depuis, alors qu'Erdogan s'est rapproché de l'Iran et de la Russie pour mettre en place des « zones de désescalade » dans la région d'Idlib et autres réduits rebelles dans le pays, les différents fronts dans la province d'Alep étaient restés relativement inchangés. Mais la progression des Kurdes sur Raqqa et le long de l'Euphrate, dans une course vers la frontière irakienne également menée par le régime de Damas qui opérait quant à lui une offensive d'envergure dans la province de Deir Ezzor, ne pouvait laisser les autorités turques indifférentes. Les YPG sont certes partie intégrante des Forces Démocratiques Syriennes (FDS), un corps militaire mis en place en octobre 2015 par les autorités kurdes et leurs alliés afin d'élargir leurs troupes à des combattants arabes et aux autres minorités (ce qu'elles sont parvenues à faire avec succès), il n'empêche : la Turquie perçoit encore l'avancée des Kurdes en Syrie comme une menace pour sa propre intégrité territoriale. Le 12 octobre 2017, l'armée turque, déjà présente dans l'enclave de Jarablus, se déployait dans le gouvernorat d'Idlib, installant des postes de contrôle dans le sud de la région d'Efrîn. Une prise de position rendue possible par un accord avec Hayat Tahrir al-Cham, une large coalition de groupes rebelles islamistes instaurée en janvier 2017 et où on retrouve le Front Fatah al-Cham (ex-al-Nosra, qui a rompu avec Al-Qaïda le 28 juillet 2016), mais aussi des milices salafistes telles que le Front Ansar Dine, Liwa al-Haq, ou encore de nombreux membres d'Ansar al-Cham.

Pour revenir sur les derniers mois du conflit syrien : Après celle d'Alep, les batailles de Raqqa et Deir Ezzor annoncent-elles la fin de la guerre en Syrie ?

C'est dans ce double contexte de fin de règne de l'État islamique dans la vallée de l'Euphrate, et de rapprochement intéressé d'Ankara avec Moscou, Téhéran et Damas, que survient la séquence à laquelle nous assistons actuellement. À cela s'ajoute des enjeux de politique intérieure turque, entre un durcissement du régime depuis le putsch manqué de juillet 2016 et une montée des tensions entre l'armée et le PKK. Recep Tayyip Erdogan a toujours vu d'un mauvais œil le soutien qu'apportent les États-Unis aux YPG, à la fois parce que la cause des Kurdes de Syrie fait naturellement écho à celle des Kurdes de Turquie, mais aussi parce que le président turc s'est longtemps montré bienveillant à l'égard de l'État islamique, dont l'élan de conquête a été justement brisé par les Kurdes. Le 14 janvier dernier, la coalition sous commandement américain annonçait vouloir travailler avec les Forces Démocratiques Syriennes pour former une « force frontalière » de 30.000 hommes destinée à mener des opérations de déminage et à tenir des checkpoints ; ce nouveau corps de sécurité devait compter pour moitié de membres des Forces Démocratiques Syriennes, et moitié de nouvelles recrues.

Une décision aussitôt qualifiée d'« inacceptable » par la présidence turque. Peut-être parce que cette enclave constitue celui des territoires kurdes le plus isolé en Syrie, et donc le plus vulnérable, Efrîn est dès lors clairement apparue comme la cible de la colère d'Erdogan. Le 20 janvier, finalement, l'armée turque amorçait l'opération bien mal nommée « Rameau d'olivier », avec concomitamment des bombardements sur la localité d'Efrîn et une opération terrestre alliant troupes turques et rebelles syriens sur le district éponyme. De quelques points frontaliers, les combats se sont depuis généralisés à plusieurs zones de l'enclave, et à ce jour, ils ont fait près de 100 morts de chaque côté (officiellement 7 pour l'armée turque).

Quand personne ne veut « mourir pour Efrîn »

Quelques jours avant le début de cette opération, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson confirmait une « présence américaine » sur la durée pour battre l'État islamique, mais aussi contrer l'influence de l'Iran et appuyer un changement de régime à Damas. Du coup, la timidité des protestations de l'administration Trump face aux manœuvres actuelles de l'armée turque a de quoi surprendre. Elle contraste avec la réactivité avec laquelle le président américain avait, en avril 2017, riposté par des frappes ciblées à une attaque à l'arme chimique menée par le régime syrien sur Kahn Cheikhoun, une localité d'Idlib. Là, « l'intérêt vital de la sécurité nationale » était invoqué par Washington – comprenne qui pourra. Mais face à une opération d'occupation visant un bastion kurde, et alors que les YPG se sont tout de même révélés être depuis le début du conflit les alliés les plus efficaces des Américains sur le terrain, on semble pouvoir se contenter d'une protestation molle et sans impact. Le message est clair : nous vous soutenons tant que vous nous servez de relai au sol pour lutter contre l'État islamique, mais le jour où la menace djihadiste n'est plus là, la realpolitik reprend le dessus sur les soi-disant idéaux qui justifiaient notre intervention en Syrie depuis plus de trois ans. Les retours du Pentagone sur l'envoi récent de renforts kurdes à Efrîn, laissant entendre que toute action militaire ne visant pas à lutter contre l'État islamique pourrait entraîner une rupture de l'aide qu'apportent les Américains aux FDS, vont d'ailleurs dans ce sens, et disent tout de la sincérité (ou du manque de sincérité, plutôt) de la posture des États-Unis. Quand les Turcs, eux, mènent des actions militaires dans un autre but que la chute du régime de Damas ou la lutte contre les djihadistes, voire qu'ils appuient ces derniers, là, les principes vaseux et contestables émis par l'administration Trump ne semblent pas s'appliquer.

Non pas que Washington ait en sympathie Recep Tayyip Erdogan, mais préserver l'alliance qui lie les États-Unis à la Turquie – qui possède tout de même la deuxième armée de l'OTAN en effectifs – reste et restera, aux yeux des Américains, plus important que la question kurde. L'opération « Rameau d'olivier » aurait pourtant pu virer au camouflet diplomatique pour le président turc, si Washington avait menacé, par exemple en lançant un ultimatum, d'intervenir militairement en cas d'agression sur l'enclave d'Efrîn. En cas de refus d'Erdogan d'obtempérer, des représailles américaines auraient même pu fragiliser le régime turc, voire contribuer à redistribuer les cartes de la géopolitique régionale en déstabilisant la Turquie dans son intégrité territoriale et en ouvrant des perspectives nouvelles au Kurdistan turc. Mais rien de tout cela. Efrîn ne sera pas à Erdogan ce que le Koweït a été à Saddam Hussein, et les liens de solidarité tissés dans le cadre de l'Alliance atlantique – une structure que critiquait pourtant Trump à l'époque où il n'était encore que candidat à la présidentielle américaine – demeureront inchangés, de même que la posture des Occidentaux vis-à-vis du droit des Kurdes à l'auto-détermination.

La posture des Russes ne diffère pas sensiblement de celle des Américains, et là encore, elle peut surprendre quand on se rappelle qu'ils se sont toujours montrés bienveillants à l'égard des Kurdes depuis le début de leurs opérations en Syrie, en septembre 2015. Au point qu'à Efrîn, des troupes russes se trouvaient encore stationnées jusque très récemment pour assurer un rôle d'interposition et donc empêcher une éventuelle agression de rebelles syriens ou de l'armée turque. Le retrait des militaires russes d'Efrîn montre que quelque part, Vladimir Poutine consent à laisser la voie aux Turcs dans cette zone. Dans la continuité des accords de « désescalade » mis en œuvre par Ankara, Moscou et Téhéran en mai 2017, la posture de la Russie s'explique sans doute par des calculs peu scrupuleux tenus par le duo d'autocrates que sont Erdogan et Poutine. Elle doit d'ailleurs être contextualisée, puisqu'elle intervient alors que, depuis plusieurs semaines, le régime de Damas, appuyé par l'aviation russe, a amorcé des bombardements soutenus sur la province d'Idlib où subsiste, comme le montre la carte ci-dessus, une grande poche de résistance. Là, prédominent de puissantes milices rebelles islamistes voire salafistes. Depuis le 20 janvier (le jour même du lancement de l'opération « Rameau d'olivier »), plusieurs centaines de combattants de l'État islamique, du Front Fatah al-Cham et d'autres brigades rebelles sont totalement encerclées par des troupes coalisées de l'armé syrienne, du Hezbollah et de forces tribales alliées au régime de Damas, dans une poche d'environ 1.000 km² située à la croisée des provinces de Hama, d'Idlib et d'Alep ; la prise de ce territoire, sur lequel l'assaut est une question de jours, permettrait à des milliers de soldats de l'armée, toujours largement appuyés par l'aviation russe, de poursuivre leur offensive vers le nord, en particulier vers le fief djihadiste de Saraqeb, à l'est de la ville d'Idlib. Le doute subsiste donc : Bachar el-Assad a-t-il négocié Efrîn contre Idlib ? Erdogan lui-même aurait-il accepté pareil arrangement ? Un accord tacite a pu être passé entre les deux, ce qui expliquerait la discrétion des Russes dans cette séquence.

En tout cas, Vladimir Poutine a manqué ici l'occasion de faire payer à Erdogan le différend diplomatique qu'avaient connu leurs deux pays en novembre 2015, lorsqu'un chasseur F-16 turc avait abattu un bombardier russe Su-24 en mission, au prétexte que celui-ci avait violé l'espace aérien de la Turquie, coûtant la vie à deux soldats russes. Là aussi, un ultimatum exigeant l'arrêt de l'offensive de l'armée turque et de ses alliés syriens aurait contraint Erdogan à reculer. Mieux, à l'image de ce que l'URSS et les États-Unis avaient fait auprès d'Israël, du Royaume-Uni et de la France lors de la crise de Suez en 1956, Washington et Moscou auraient pu – enfin ! – s'accorder pour appeler conjointement Ankara à cesser ses opérations contre Efrîn. Il n'en est rien.

Le Quai d'Orsay, où siège le Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères. (Crédit photo © Sara de Oliveira Brites, 2018)

De la petitesse de la diplomatie française

Du côté de l'Hexagone, c'est plutôt la lâcheté politique qui semble caractériser la réaction de la diplomatie française. Après la visite de Recep Tayyip Erdogan à Paris le 5 janvier dernier, Emmanuel Macron ne s'imaginait peut-être pas dans la situation délicate dans laquelle se trouvent les pays de la « coalition » aujourd'hui, avec cet allié encombrant qui n'en fait qu'à sa tête. Ainsi, dans une interview publiée dans Le Figaro aujourd'hui même, le chef de l'État déclare-t-il : « S'il s'avérait que cette opération devait prendre un autre tour qu'une action pour lutter contre un potentiel terroriste menaçant la frontière turque et que c'était une opération d'invasion, à ce moment, cette opération nous pose un problème réel. » Une pirouette assez basse pour faire semblant de ne pas comprendre à quoi joue Erdogan (et quelles sont ces cibles réelles). Même discours tenu par Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, hier, mardi 30 janvier, à l'Assemblée nationale : « Nous comprenons que la Turquie veuille sécuriser sa frontière et combattre les groupes terroristes qui s'y trouvent. Et [...] il y en a de nombreux. Si d'aventure la Turquie menait des opérations à des fins d'occupation territoriale, ou de conquête, alors elle serait totalement condamnable. » En bref : la Turquie peut intervenir librement dans son voisinage tant qu'elle conserve sa rhétorique anti-terroriste et qu'elle ne menace pas d'occuper durablement ou d'annexer des territoires syriens – ce qu'elle n'a de toute façon jamais prétendu faire. Ces propos ont par ailleurs cela d'ambigu qu'ils laissent planer un doute sur le caractère terroriste des combattants kurdes, qui menaceraient la sécurité de la Turquie, ce qui placerait cette dernière dans son bon droit.

Il est vrai que la relation entre Kurdes et Occidentaux n'a pas toujours été claire, puisque le PKK en Turquie reste à ce jour officiellement considéré comme une « organisation terroriste » non seulement par la Turquie, mais aussi par les États-Unis et l'Union européenne. Toutefois, une relation particulière s'est tissée entre les YPG et les forces occidentales qui les appuient, y compris au sol. Nous avions certes un ennemi commun, l'État islamique, mais nous partageons aussi avec eux un socle de valeurs, au moins en ce qui concerne le rapport hommes-femmes, le traitement des minorités et les libertés individuelles, ce qui a rendu d'autant plus naturel le soutien que nous leur avons apporté ces dernières années. Et voilà comment, en une dizaine de jours, nous parvenons à balayer tout cela sans sourciller, sans honte du ridicule et sans peur de la contradiction.

Autre leçon à tirer de la position française : l'opération « Rameau d'olivier » est condamnable si elle vise une occupation du territoire. La question étant : l'appui à des groupes rebelles à tendance islamiste ou salafiste contre nos alliés kurdes (et alors même qu'Efrîn est très majoritairement peuplé de Kurdes) ne devrait-il pas lui-aussi poser problème ? La présence (dénoncée par les YPG) d'anciens soldats de l'État islamique dans les rangs des milices appuyées par Ankara devrait nous laisser perplexe, et nous rappeler qu'en termes de lutte contre le terrorisme, les autorités turques ont un lourd passif. Au-delà de l'appui assumé à des groupes rebelles syriens appelant ouvertement au djihad, rappelons-nous qu'en 2014-2015, elles étaient soupçonnées de servir d'intermédiaire dans le rachat de pétrole à l'État islamique, fournissant à ce dernier une source de financement non-négligeable. Mais nous continuons à traiter avec la Turquie comme si ce partenaire était crédible et que nous partagions les mêmes objectifs stratégiques.

Autre élément à retenir : l'exécutif se contente d'évoquer son éventuelle indignation (« cette opération nous pose un problème réel », « elle serait totalement condamnable »), sans en déduire une réaction autre que verbale. Belle forme de courage et d'initiative. En outre, au bout de combien de temps la présence de troupes turques en Syrie sera-t-elle considérée comme une forme d'« occupation territoriale » ? Recep Tayyip Erdogan ne prévenait-il pas, encore il y a quelques jours : « L'opération d'Efrîn a débuté et elle se poursuivra à Manbij » ? La coalition occidentale va-t-elle laisser longtemps les Forces Démocratiques Syriennes perdre le terrain si durement gagné depuis trois ans et demi ? Les mots de la ministre des Armées, Florence Parly, le 21 janvier sur France 3, sont eux-mêmes volontairement vagues et indéchiffrables : « Il faut que nous revenions à l'essentiel, c'est la lutte contre le terrorisme et tous ces combats, notamment ceux qui ont lieu en ce moment de façon terrible en Syrie dans la poche d'Idlib, ou ailleurs, doivent être arrêtés. » Efrîn et les territoires kurdes ne sont pas « l'essentiel », pas plus que l'avancée de troupes turques sur le sol syrien apparemment. Et qu'entend précisément la ministre en évoquant « le terrorisme et tous ces combats » ? Formule pour le moins étrange, d'autant plus quand on sait qu'à Idlib, c'est justement le régime syrien qui est à l'offensive contre des milices rebelles. Comprenne qui pourra.

Pour les Kurdes, comment se dessine l'avenir ?

Les évènements actuels doivent obliger tous les acteurs de la région à poser la question de l'avenir de la communauté kurde. Un siècle après la fin de la Première Guerre mondiale, après laquelle l'éventualité d'un Kurdistan indépendant était apparu (avec le traité de Sèvres, en 1920), il est impossible d'envisager un retour à la situation qui prévalait en Syrie jusqu'en 2011, lorsque la Révolution a débuté et que 300.000 Kurdes se sont vus octroyés la nationalité par le régime baathiste. En Irak non plus, en dépit d'une forme d'autonomie déjà octroyée aux Kurdes depuis 2005, un simple retour en arrière n'est pas possible. Si les Peshmergas, sous la pression de l'armée irakienne, ont depuis renoncé à faire valoir sa légitimité, le référendum d'autodétermination qui s'est tenu au Kurdistan irakien le 25 septembre 2017 illustre bien les ambitions nouvelles qui sont apparues au terme de la lutte contre le Califat, dans laquelle, il faut le rappeler, les Kurdes de Syrie et d'Irak ont joué un rôle déterminant.

Le 17 mars 2016, les représentants des partis liées aux Forces Démocratiques Syriennes, kurdes, mais également arabes et assyriens, proclamaient une entité « fédérale démocratique » dans les zones contrôlées par leurs troupes. Une telle décision induisait, du point de vue de ceux qui l'ont prise, que la Syrie devienne à terme une structure fédérale dans laquelle aurait sa place ce Kurdistan « occidental » (Rovaja en kurde). Les Kurdes cherchent donc bien à anticiper une future sortie négociée du conflit qui passerait par une parcellisation politique du pays – elle est déjà factuelle, reste à l'entériner au regard du régime de Bachar el-Assad. N'en demeure pas moins que leur démarche s'inscrit dans la continuité de l'État syrien. C'est d'ailleurs à ce titre que les autorités kurdes, constatant la mollesse de leurs alliés occidentaux et le retrait des troupes d'interposition russes devant l'offensive turque contre Efrîn, en ont appelé à une intervention de l'armée syrienne. Ainsi, jeudi 25 janvier, le co-président du Conseil exécutif du canton d'Efrîn, Othmane al-Cheikh Issa, déclarait : « L'État syrien [...], avec tous les moyens qu'il a, devrait faire face à cette agression et déclarer qu'il ne permettra pas aux avions turcs de survoler l'espace aérien syrien. [...] Toute attaque contre Efrîn est une attaque contre [...] la souveraineté de l'État syrien. » Il ajoutait même : « Nous considérons Efrîn comme inséparable du territoire syrien. Toute attaque contre Efrîn est une attaque contre tous les habitants de la région et contre la souveraineté de l'État syrien. »

Certes, des signaux contradictoires apparaissent du côté du PYD. En effet, auparavant, le porte-parole des YPG, Birûsk Hesekê, joint par RFI à Efrîn, avait démenti catégoriquement toute demande d'intervention du régime : « Nous n'avons jamais demandé une intervention des troupes gouvernementales syriennes. Nous ne voulons de l'aide de personne, ni le régime, ni les Russes, ni les Américains. Nous nous défendons nous-mêmes. Le peuple se défendra seul ! » Toutefois, peu probable que les Kurdes refusent un soutien extérieur si celui-ci survient, d'autant plus s'il leur apporte une garantie de sécurité durable vis-à-vis du voisin turc. En outre, cette séquence aurait pu être l'occasion pour les FDS de négocier avec Damas, par exemple pour permettre une entrée de soldats syriens à Efrîn pour une action limitée, à savoir sécuriser la frontière avec la Turquie. Une stratégie qui aurait été gagnant-gagnant, puisqu'elle aurait donné l'occasion à Bachar-el-Assad de prétendre avoir rétabli son autorité sur ce territoire (ou en tout cas sa souveraineté sur la frontière) ; pour les Kurdes, elle aurait contraint Erdogan à renoncer à l'opération « Rameau d'olivier », et aurait, par la force des choses, ouvert les prémices d'un dialogue d'ordre politique et militaire avec le régime, offrant ainsi une forme de reconnaissance aux FDS et à leur entité administrative.

Non pas que le président syrien ait beaucoup de sympathie pour les Kurdes ; encore récemment, il déclarait considérer les Forces Démocratiques Syriennes comme des « traîtres » (et les 2.000 soldats américains qui les encadrent comme une force d'occupation étrangère) – faisant fi par la même occasion du rôle joué par les YPG dans l'endiguement de l'État islamique depuis 2014, et sans lesquels le cours de la guerre aurait été tout autre. Mais dès le 21 janvier, Bachar el-Assad condamnait l'offensive turque, et son vice-ministre des Affaires étrangères, Fayçal Moqdad, avertissait que la Syrie pourrait abattre des avions turcs. Officiellement, l'intervention turque n'est ni plus ni moins qu'une violation (unilatérale) de la souveraineté syrienne. Depuis pourtant, rien n'a été fait, ni par Damas, ni par son allié russe. Il faut dire que dans cette séquence, le régime agit habilement. En effet, pour les combattants et les populations à Idlib, à Rastan (au nord de Homs) ou dans la Ghouta, victimes des bombardements et des assauts de l'armée, l'intervention turque à Efrîn est incompréhensible, et l'action des rebelles parrainés par Ankara, qui ne vise plus prioritairement à faire chuter la dictature baathiste mais à servir les intérêts turcs, met ces derniers en porte-à-faux avec le sens même de leur combat initial. Et clairement, le régime joue de cette fragmentation des rebelles pour liquider une par une toutes leurs poches.

Face à la volonté de Recep Tayyip Erdogan de pousser ses troupes et leurs supplétifs jusqu'à Manbij, ce qui suppose d'éradiquer presque toute la rive droite de l'Euphrate de la présence des YPG, les Kurdes et leurs alliés ne semblent donc devoir compter, encore une fois, que sur eux-mêmes. Le 26 janvier, le président turc promettait d'ailleurs : « Après cela, nous continuerons jusqu'aux frontières de l'Irak et nous poursuivrons la guerre contre les terroristes. » Compte tenu de la difficulté avec laquelle, même soutenus par l'armée turque, les quelques 25.000 miliciens rebelles – un chiffre à prendre avec des pincettes, ce type d'information ayant l'habitude d'être exagéré pour des soucis de propagande – progressent dans le canton d'Efrîn, on peut douter de la crédibilité de ce dernier propos. En effet, bien que ne disposant dans l'enclave que de 8.000 à 12.000 combattants, les YPG peuvent s'appuyer sur un soutien très large de la population sur place (majoritairement kurde), et sur une meilleure maîtrise du relief local. En 2015-2016, Erdogan avait déjà échoué à imposer, militairement comme diplomatiquement, la mise en place d'une « zone-tampon » en Syrie, officiellement pour sécuriser les marges méridionales de son pays. Or, aujourd'hui encore, l'objectif affiché est de créer cette fameuse « zone-tampon », d'une trentaine de kilomètres au-delà de la frontière turco-syrienne, ce qui n'est pas vraiment gagné dans les faits. En outre, la tactique employée sur le terrain est similaire à celle observée lors de l'opération « Bouclier de l'Euphrate » : les rebelles syriens forment le gros de l'infanterie, soutenus par des blindés, avec un engagement plus massif de l'aviation cette fois-ci. Sauf que le terrain était plat à l'époque, alors qu'il est plus accidenté à Efrîn, obligeant les Turcs à exposer cette fois plus fortement l'infanterie.

Enfin, la question de la réaction américaine devra bien se poser si d'aventure, après Efrîn, les Turcs lancent leurs chars et leurs avions sur Manbij, puisque là, ce sont des soldats américains qui y jouent un rôle d'interposition, et il est peu probable que Washington ordonne leur retrait comme la Russie l'a fait avec ses hommes il y a de cela quelques semaines. En attendant, nous continuons notre jeu d'hypocrites, où s'alternent les courbettes et les fausses indignations à l'égard du chef de l'État turc. Le rôle de son pays dans la gestion des flux migratoires vers l'Europe n'est sans doute pas pour rien dans cette attitude pathétique.

Quand débutait le soutien aérien français en Syrie contre l'État islamique (c'était au cours de l'automne 2015), les auteurs de ce blog écrivaient déjà sur la question légitime du droit des Kurdes à l'auto-détermination (En Syrie, les Kurdes sont-ils notre dernier espoir ?). Qu'ils se maintiennent ou pas dans la Syrie et l'Irak de demain – et le plus probable est tout de même qu'ils y demeurent –, les Kurdes de la région rêvent surtout de pouvoir se gouverner eux-mêmes. Au regard de leurs sacrifices, cette doléance doit évidemment être entendue. Mais à voir les premières réactions de la communauté internationale devant les actes d'agression de la Turquie, il semblerait qu'une telle perspective soit encore lointaine. Pourtant, il faudrait bien une dose de courage de la part des dirigeants des grandes puissances impliquées dans le conflit pour que l'Histoire ne se répète pas et pour qu'une éventuelle paix en Syrie ne se transforme pas pour les Kurdes en nouveau traité de Lausanne, celui qui, en 1923, avait tué dans l'œuf la première tentative moderne d'un Kurdistan autonome.

/image%2F0521679%2F20171219%2Fob_6d61f3_25520088-10156028109098023-1057809042.jpg)