Par David Brites.

Plus de trois ans après l'Accord de Paris sur le climat, négocié lors de la COP 21, le monde semble faire du surplace dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il en fait certainement encore plus sur le terrain de la protection des écosystèmes. Sur la scène internationale, Donald Trump, à la tête des États-Unis depuis janvier 2017, s'est retiré de l'accord, et devrait bientôt être suivi par Jair Bolsonaro, fraîchement élu président au Brésil. Dans l'Union européenne, les États sont divisés sur les mesures à prendre et ne parviennent pas à rehausser les objectifs qu'ils se sont fixés précédemment sur le climat – les Vingt-huit doivent encore en discuter le mois prochain, mais, noyé par l'actualité du Brexit et par la guerre commerciale ouverte entre Pékin et Washington, le sujet risque bien de passer au second plan.

Il semble de plus en plus évident que ce n'est qu'au pied du mur que nos dirigeants (et leurs peuples avec eux) prendront la mesure de l'urgence en cours. Le retour de bâton pourrait ne pas prendre la forme que l'on croit – même si en fait, il a déjà commencé, à travers, par exemple, les problèmes sanitaires liés à la pollution de l'air, des sols et de l'eau. La surexploitation des ressources et les perturbations climatiques entraînent une multiplication des crises, peut-être demain des formes diverses d'effondrement de certaines sociétés, et par contre-coup une accélération des flux migratoires, avec des mouvements humains allant tout naturellement depuis les zones les plus vulnérables jusqu'aux espaces de concentration de richesses. La montée des périls doit nous pousser à l'action, collectivement, avant qu'il ne soit trop tard. Or, penser un modèle durable suppose de repenser tout le système économique et social, depuis les échanges commerciaux internationaux, jusqu'à nos modes de vie. Ce qui suppose notamment de remettre en cause l'illusion selon laquelle les relations asymétriques liant pays riches et pays pauvres, peuples « consommateurs » et peuples exploités, serait la garantie de notre « prospérité » court-termiste.

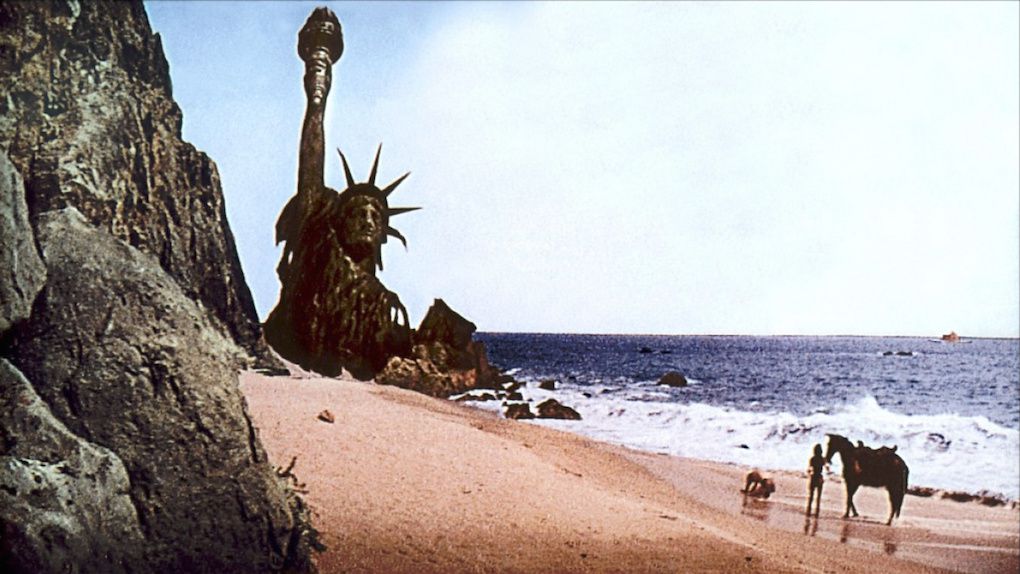

Image tirée du film américain La Planète des singes (1968). Le non-dit de ce dénouement, qui diffère de celui du roman éponyme publié en 1963, laisse supposer une fin du monde apocalyptique.

Depuis plusieurs années, nombreux ont été les « théoriciens de l’effondrement » qui se sont répandus dans les médias et les librairies pour nous décrire les formes diverses que pouvaient ou allaient prendre la « fin du monde », notamment la fin du monde industriel. La collapsologie est devenue un champ d'études en soi. En France, l'un de ceux les plus en vue en la matière est l'agronome (et chercheur) Pablo Servigne, qui a écrit avec Raphaël Stevens un essai intitulé Comment tout peut s'effondrer – Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes (publié en 2015). Les deux auteurs y définissent le concept comme un « exercice transdisciplinaire d'étude de l'effondrement de la civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder, en s'appuyant sur la raison, l'intuition et les travaux scientifiques reconnus ». Partant du constat d'effondrements qui ont déjà eu lieu ou qui sont en cours, avec la disparition ou le déclin de populations d'insectes, d'oiseaux, etc., mais aussi des crises de type économique, ou la raréfaction des ressources, ils font converger ces « effondrements » pour émettre l'hypothèse d'un effondrement systémique imminent.

Pris dans un sens plus large, l'effondrement a déjà frappé d'autres civilisations par le passé, y compris des sociétés qui n'étaient pas de nature industrielle. Dès 2005, le biologiste et géographe américain Jared Diamond décrivait, dans son essai Effondrement – Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, sur la base de plusieurs exemples passés ou contemporains (Mayas, Pascuans, Anasazis...), les cinq principaux facteurs qu'il avait identifiés, pouvant conduire à une situation d'effondrement : la dégradation de l'environnement, le changement climatique, la présence de voisins hostiles, la perte de partenaires commerciaux décisifs, et la capacité (ou l'incapacité) de la société à répondre à ses problèmes environnementaux. Ces critères peuvent s'ajouter les uns aux autres, et s'aggraver. Le premier d'entre eux, la surexploitation des ressources, peut être clairement favorisé par une démographie en expansion, et met la société en danger en limitant sa résilience en cas de changement climatique soudain. Or, quand les sociétés se trouvaient isolées géographiquement, comme sur l'île de Pâques, sur l'archipel polynésien de Pitcairn, ou encore comme ce fut le cas des Vikings installés au Groenland à partir du Xème siècle, l'effondrement s'est traduit par une disparition totale ou presque de la population concernée.

Aujourd'hui, on observe à la fois, presque partout dans le monde, une surexploitation des ressources – accentuée par la rapacité des investisseurs capitalistes et par la croissance démographique mondiale – et des perturbations climatiques, favorisées par les activités humaines. Or, si « effondrement » il y a, il n'aura pas lieu partout, en même temps et de la même manière. Pour de nombreuses îles du Pacifique ou de l'océan Indien, cela se traduira par une montée des eaux et, potentiellement, par une disparition du territoire de la carte ; par l'accélération des perturbations climatiques destructrices, avec à la clef une multiplication, par exemple, des typhons, ouragans et autres cyclones ; ou encore la destruction de l'écosystème marin (et donc des ressources locales) par contrecoup de phénomènes comme El Niño, ou du fait de la pollution et de l'accumulation de déchets plastiques. En Chine, cela pourra prendre la forme de crises sanitaires à répétition – la décision de Pékin d'interdire progressivement, en 2018 et 2019, l'importation de déchets venus d'Europe et d'Amérique du Nord (rebuts d'acier inoxydable, bois, pièces automobiles, produits plastiques, papiers et textiles, etc.), illustre peut-être une certaine prise de conscience du gouvernement chinois sur la situation écologique du pays, qui jouait jusque-là le rôle de « poubelle » de l'Occident.

Dans des zones où les tensions intercommunautaires sont déjà fortes comme au Moyen-Orient, la lutte pour l'accès aux ressources (l'eau et les terres arables notamment) a déjà commencé et pourrait bien aboutir à une multiplication des conflits et à des massacres de masse. Autre exemple, en Australie, pays-continent où les écosystèmes sont particulièrement fragiles, les désastres écologiques se sont récemment multipliés, comme pour rappeler à qui ne veut (toujours) pas l'entendre l'insoutenabilité du modèle économique et du mode de vie des Australiens. Entre autres choses, des menaces terribles pèsent actuellement sur la Grande Barrière de Corail, notamment le blanchiment des coraux (un phénomène de dépérissement se traduisant par une décoloration et, s'il se prolonge, par la mort des coraux), observé depuis 2016 dans un contexte de hausse des températures des eaux. En outre, le nord-est du pays (État du Queensland) est frappé par des pluies diluviennes et des crues exceptionnelles, dont les sédiments pourraient par la suite affecter (« étouffer », dit-on) la Grande Barrière de Corail. Enfin, juste en janvier 2019, des centaines de milliers de poissons ont été retrouvés morts dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, conséquence des vagues de sécheresse qui frappent le sud-est de l'Australie (et sans doute aussi de la pollution) ; dans la même période, en Tasmanie, des incendies gigantesques ont ravagé plus de 74 000 hectares de forêts en une semaine.

« C'est un problème qui se pose à la planète, mais c'est un problème que tous les pays du monde vont affronter de façon différente, et avec des ressources différentes, expliquait l'historien et anthropologue Emmanuel Todd, dans un entretien de novembre 2018 donné à la chaîne Youtube Thinkerview. Dans les pays déjà très chauds, on va aller vers des catastrophes sans nom. Mais le problème, c'est que l'humanité est fragmentée, et réagira de façon fragmentée. Donc si vous faites des scénarios catastrophes – et c'est pour ça d'ailleurs que c'est tellement difficile d'obtenir des réponses –, la catastrophe ne sera pas la même pour tous. Et donc les groupes humains, différents, seront affectés de façon différente. Ce qui sera absolument dégueulasse, mais ce qui nous donne la certitude que l'humanité survivra. » Ce à quoi l'interviewer ajoute : « Ou peut-être que les pires survivront. » Or, dans un contexte de sociétés de plus en plus interconnectées, peu probable que les peuples « disparaissent » purement et simplement. Dans un monde de plus en plus ouvert, les populations vont se déplacer de plus en plus – elles le font déjà. Pour la survie. Les zones mises sous tension, où se couplent croissance démographique, mauvaise gestion de la ressource locale et perturbations climatiques, verront le plus de départs. Rappelons des chiffres peu connus, établis par le secrétariat exécutif de la Convention de l'ONU sur la lutte contre la désertification : la dégradation des sols, et en particulier le phénomène de désertification accentué par la surexploitation des ressources et les changements climatiques, affectent déjà deux milliards d'hectares de terres, et trois milliards de personnes sur la planète.

L'interconnexion commerciale permet certes d'importer en grande quantité des biens alimentaires de telle sorte que l'on peut de mieux en mieux pallier les pénuries, mais la multiplication et l'aggravation des crises ne permettent pas d'être optimiste sur le degré de résilience des sociétés les plus vulnérables, et le plus probable est une accélération des flux humains, telle qu'elle s'observe déjà depuis des décennies, à savoir d'abord vers les villes (où se concentrent les services de base et les denrées alimentaires importées), et plus généralement vers les zones de concentration de richesses (y compris dans les pays du Sud). Pourtant, et alors que la décennie 2010 a déjà vu des millions d'immigrés arriver aux États-Unis (encore récemment, 3 000 Honduriens tentaient de passer la frontière) et en Europe (Syriens, Érythréens, Irakiens, Afghans...), qui peut imaginer que cette situation – le déplacement de populations entières pour la survie – correspond à une situation tenable dans la durée ?

Ériger des murs comme veut le faire Donald Trump à sa frontière méridionale, n'empêchera pas éternellement les gens de venir – les gardes-frontières de Ceuta et Melilla en savent quelque chose –, pas plus que ne le feront les accords visant à externaliser à des régimes autoritaires la lutte contre les flux migratoires, par exemple la Turquie, la Mauritanie, le Maroc, le Niger, ou encore les garde-frontières libyens. Ouvrir les frontières sans aucun contrôle n'est pas non plus une solution – d'ailleurs, une majorité d'Européens ne le souhaite pas, ce qui peut laisser supposer des situations de tension dans les pays d'accueil, qui se traduisent pour l'instant par une percée des partis d'extrême-droite aux élections. Si les crises se multiplient effectivement, alors les flux, de plus en plus massifs, s'avèreront de moins en moins gérables – les scènes anarchiques de milliers de familles sur les routes migratoires dans les Balkans, ces quatre dernières années, l'illustrent d'ores et déjà. Cette réalité-là devrait nous faire prendre conscience de l'importance de prévenir les crises dans les pays de départ.

Prévenir les crises, c'est donc entendre quelles sont leurs causes. Et donc entendre que la surexploitation des ressources du Sud, sur laquelle est en partie fondé le mode de vie occidental, ne joue pas pour notre confort, mais au contraire contre nos intérêts de long terme (sans même parler du coût actuel pour les populations des pays exploités). Car au final, d'où vient l'essentiel du pétrole, du gaz, des minerais qui viennent alimenter nos voitures, nous chauffer et permettre à nos Smartphones, iPhones et autres nouvelles technologies de fonctionner, si ce n'est des pays du Sud ? Cette surexploitation suppose à terme des dérèglements mondiaux susceptibles de nous affecter au premier plan, et donc de menacer notre mode de vie. L'urgence est de reconnaître que l'accroissement des flux de réfugiés à travers le globe est le résultat d'une relation asymétrique entre pays du Nord et du Sud, qui maintient le Tiers Monde dans une forme de sous-développement et conforte les dysfonctionnements tels que la corruption et le faible capital éducatif. Il est nécessaire de ne pas s'entêter à pérenniser un tel système de relations internationales et d'échanges commerciaux, certes très ancien, mais qui nous conduit tous dans l'impasse. Les Occidentaux (et dans la foulée, les classes aisées des pays émergents, qui accèdent à la consommation de masse et entendent bien en profiter autant que l'ont fait Européens et Américains) verront un jour le boomerang leur revenir à la figure.

Dans la deuxième partie de son essai Effondrement (2005), l’écrivain américain Jared Diamond décrit des sociétés du passé qui se sont effondrées. Il utilise cinq ensembles de facteurs pour développer son propos : dégradation environnementale, changement climatique, voisins hostiles, perte de partenaires commerciaux, et réponses apportées par la société elle-même à ses problèmes. Il dédie un chapitre entier aux Mayas d’Amérique centrale, qui ont surexploité leurs ressources, dégradé leur environnement, souffert de changements climatiques importants, et se sont battus entre eux, en plus de subir les attaques de voisins hostiles. L'effondrement de cette civilisation est longtemps resté un mystère pour les historiens, compte tenu de l'isolement des monuments mayas au cœur de la jungle.

Les solutions sont globalement connues, bien que plus faciles à lister qu’à mettre en œuvre. Mettre fin aux guerres au Moyen-Orient et en Afrique, revenir sur l’ensemble des liens commerciaux et des contrats d’exploitation des ressources liant pays du Nord et pays du Sud (pour un meilleur équilibre dans les relations et un usage raisonné des ressources), œuvrer à la mise en place de systèmes d’aide publique au développement plus pertinents (et en prévoir la déprogrammation, afin de mettre les gouvernants des pays « aidés » face à leurs responsabilités), reconcevoir entièrement les modes de consommation alimentaire afin de modérer les phénomènes de déforestation visant à accroître la production agricole mondiale (notamment celle visant uniquement à nourrir le bétail), engager des programmes ambitieux de réduction d’usage du plastique (et de réduction des déchets en général), voilà autant de grands chantiers, parmi d’autres, sur lesquels travailler. La liste n’est pas exhaustive, et il s’agirait de décrire avec plus de finesse les chantiers à engager, qui sont divers.

La responsabilité de changer de modèle n’incombe pas seulement aux dirigeants politiques et économiques des pays dits développés. Les « élites » du Sud sont responsables, peut-être plus encore puisqu’elles agissent souvent, en s’assujettissant aux intérêts des pays dominants, contre les intérêts directs de leurs propres concitoyens. En acceptant des pots-de-vin ou autres faveurs en échange de l’obtention d’appels d’offres opaques ou surfacturés. En validant la curée sur les ressources naturelles du pays dont ils ont la charge (terres agricoles, zones de pêche, mines de métaux rares ou de charbon, champs d’hydrocarbure, forêts…). En jouant parfois le rôle de relai direct dans l’exploitation des travailleurs sur place – les cas de conflits d’intérêts entre sphère politique et secteur du textile au Bangladesh en est un bon exemple (Quand la pelote de laine bangladaise s'enflamme). Également, en cautionnant le principe de surexploitation des ressources dans une mesure qui peut s’avérer irréversible, et pour les riverains en termes de santé publique, et pour l’écosystème local. Voilà entre autres comment les dirigeants de nombreux pays du Sud sacrifient l’avenir de leur peuple, sur l’autel de l’enrichissement personnel ou d'une vision bien incompréhensible du progrès économique.

Or, notre classe politique (et économique) a une influence forte sur les choix du personnel politique qui tient les rênes du pouvoir dans ces pays – en ce qui concerne l'Hexagone, cela vaut au moins pour l'Afrique francophone. Si Paris est en capacité de placer ses pions, de soutenir des coups d'État, ou du moins d'accorder son aval à l'accession au pouvoir de tel ou tel chef d'État africain, alors ne doutons pas qu'avec un soupçon de volonté, la diplomatie française pourrait aussi favoriser l'émergence de figures plus visionnaires ou plus intègres. Cautionner le putsch d'un Mohamed Ould Abdel Aziz en 2008 en Mauritanie, sur des prétextes sécuritaires, et laisser son entourage dilapider durant plus de dix ans les ressources du pays (issues de la pêche et des mines notamment) sans aucune réforme majeure visant à valoriser le capital humain et à diversifier l'économie, voilà qui s'avère bonnement et simplement absurde. Idem pour d'autres pays du Sahel, où les tensions identitaires s'accumulent. De même, soutenir l'entrée en fonction d'un Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire en 2011, sur la base de sa proximité avec les intérêts français et de sa préférence pour un modèle libre-échangiste – non pas que Laurent Gbagbo fut un génie, mais là n'est pas la question –, illustre à quel point la diplomatie française interroge peu le modèle de relations « françafricaines » qui jette les bases de sa « prospérité ».

Résultat : le continent africain, qui est le seul avec lequel la France entretient une balance commerciale excédentaire, doit gérer des tensions politiques, sociales et des flux migratoires de plus en plus importants. À tout le moins, nous pouvons cesser d’interférer dans la vie de ces pays, pour permettre la possibilité d’alternances réelles. Non pas que des leaders visionnaires accèderaient aux responsabilités partout, d’un coup, car les freins à cela sont aussi sur place, nombreux et complexes, mais une barrière déterminante serait enfin levée pour laisser à ces peuples les clefs de leur destin. On en est loin : les 3, 5 et 6 février derniers, des avions de l'armée française ont bombardé, au Tchad, des rebelles de l'Union des Forces de la Résistance (une alliance de huit groupes d'opposition), considérée comme un mouvement terroriste par Ndjamena. En volant au secours de l'autocrate Idriss Déby, au pouvoir depuis un coup d'État mené en 1990, Emmanuel Macron a démontré au monde entier que la France privilégie toujours ses intérêts stratégiques. Plus généralement, le contexte sécuritaire au Sahel justifie le déploiement de troupes françaises au Mali, au Niger et au Tchad (4 500 soldats dans le cadre de l'opération Barkhane), qui cache mal une volonté de s'accaparer les ressources locales – rappelons que, par exemple, un tiers de l'uranium utilisé dans les centrales nucléaires du Français Orano (ex-Areva) provient du Niger. En Afrique de l'Ouest, nombreux sont celles et ceux qui dénoncent le soutien de la France à des dictateurs, au double titre de la préservation de ses intérêts stratégiques et de l'impératif de stabilité politique et militaire. Or, au fondement des crises au Sahel, sur lesquelles prospèrent justement les groupes djihadistes ou mafieux très puissants que l'armée française combat là-bas, il y a un conflit pour la répartition et l'accès des ressources (la terre et l'eau, mais pas seulement). Il est accentué par une démographie incontrôlée (plus de 7 enfants par femme au Niger, 6 au Mali, 5 au Burkina Faso, au Nigéria et au Tchad...), le changement climatique, la permanence d'antagonismes interethniques anciens et exacerbés, ou encore la porosité des frontières qui permet la circulation d'armes, les déplacements humains incontrôlés et les trafics.

Ne nous trompons pas, la permanence d’un modèle basé sur notre bien-être (et qui montre déjà bien des failles) et sur une relation déséquilibrée avec le reste du monde, mettant en tension les ressources, contraignant les individus à se déplacer pour survivre, n’est pas dans notre intérêt de long terme, à nous Occidentaux. Et elle est d’ores et déjà inhumaine, puisque notre prospérité supposée repose actuellement sur la misère ou l’exploitation de millions de personnes, sur la remise en cause des conditions qui pourraient leur assurer santé, bonheur et perspectives. Car un départ contraint est toujours un drame en soi, et pour la personne qui migre, et pour ses proches. C'est d'autant plus vrai s'il s'agit de milliers ou de millions de personnes, et que le départ est vécu sous la menace de la guerre, comme en Libye, en Syrie, au Yémen, en Irak, ou encore en Afghanistan.

Prolonger ce modèle, ne pas entendre que vivre mieux et plus longtemps, collectivement, suppose de repenser le système, et notamment en termes de sobriété, c’est aller dans le mur. C’est à peine, comme le dit fort bien Jared Diamond, avoir le privilège de mourir les derniers. Et si nous voulons éviter à l’Europe d’être également un territoire mis sous tension en termes de ressources, avec une hausse des arrivées incontrôlées, et une multiplication des crises qui s’ensuivraient, alors il faut cesser la mise sous tension des ressources ailleurs, pour prévenir les crises qui ne manqueront pas de s’y déclarer (et qui s’y déclarent déjà). Dans une perspective de basculement démographique, les crises en Europe même, entre accueillants et arrivants, ne manqueront pas de se succéder.

Il est devenu presque impossible de débattre de la question migratoire de façon sereine. Et pour cause, elle est analysée isolément, sur un ton soit crispé, soit angélique. Les médias participent largement à cette dichotomie absurde, en présentant souvent le clivage de façon binaire, avec des titres réducteurs tels que « Frontière : pour ou contre ? » ou « Europe passoire ou Europe forteresse ». Et les partis de tout bord jouent allègrement sur ce clivage, soit en caressant le poil des citoyens dans le sens de la xénophobie (par conviction ou par opportunisme), soit en s'érigeant en défenseurs des grandes causes humanitaires (sans crainte des contradictions pouvant exister entre le discours et les actes, entre les valeurs défendues et le mode de vie adopté, entre les discours d'ouverture et les politiques menées). Et on continue de déconnecter cette thématique des autres qui y sont liées, notamment de notre politique étrangère en Afrique et au Moyen-Orient, du libre-échange commercial, ou encore du double enjeu écologique que sont le changement climatique et la gestion des ressources à échelle mondiale.

On notera tout de même, lors de la dernière élection présidentielle, la posture de Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France Insoumise (LFI), qui avait au moins pour mérite de prendre du recul sur la question migratoire, comme ici, lors d'un discours prononcé à Marseille le 9 avril 2017 : « On ne doit plus accepter les traités inégaux qui déversent sur les peuples des marchandises acquises à mille prix, dans le travail surexploité, et jetées en sorte qu'elles tuent toute activité économique que ces gens auraient voulu avoir chez eux. Il faut en finir avec le lâche abandon qui remet aux peuples du Sud d'avoir à gérer le changement climatique – dorénavant commencé – et qui les laisse à gérer le 60% des mouvements de populations que le désert, l'extrême-chaleur, la sécheresse créent parmi eux. Et comme par un effet de domino, succombant sur le poids de ces marchandises d'une part, de la rareté des récoltes de l'autre, [ces populations] partent de la campagne vers les villes, où sont déjà des masses innombrables qui à leur tour se mettent en mouvement, bousculent les frontières, détruisant sans le vouloir toute organisation. Et il est temps par-dessus tout de mettre un terme aux guerres qui ravagent ces pays. [Des guerres] qui n'ont jamais cessé d'être autre chose qu'une dispute pour accaparer les matières premières. »

Le 30 janvier 2019 sur Paris Première, l'essayiste Raphaël Enthoven expliquait : « Les bons sentiments sont des adversaires, non pas parce que les sentiments sont bons, mais parce qu'un bon sentiment se prend pour une vérité, et par conséquent ne tolère pas l'opinion d'en face. Et les bons sentiments ont une tendance tout à fait délétère à confondre la description et la prescription. Pour le dire très simplement : quand Raymond Aron, à la fin des années 50, constate, parce qu'il est rationnel, constate (sans le souhaiter) que l'Algérie sera indépendante, il est viré du Figaro. Il est viré du Figaro parce qu'on prend pour une prescription ce qui chez lui n'est qu'une description. Donc les bons sentiments ont cette tendance à vous faire le procès de ce que vous décrivez, comme si vous le souhaitiez. Ce qui évidemment complique les choses. C'est la naissance des procès d'intention. » Espérons que les innombrables textes qui sont produits depuis quelques années, sous la forme d'ouvrages, de rapports, de tribunes ou d'articles, annonçant le collapse des sociétés humaines – dans la foulée de l'effondrement de nombreuses autres espèces –, ne seront pas interprétés comme des prescriptions, mais bien pour ce qu'ils sont, à savoir un constat alarmant de l'impasse dans laquelle nous nous sommes introduits. De toute évidence, l'éveil des consciences se fera un peu trop tard, et entretemps, en Occident, nous n'aurons pas su remettre en cause un système dont nous persistons à croire qu'il est la garantie de notre mode de vie « prospère ». Tout est question de croyance : nous avons tous les éléments qui nous permettent de comprendre ce qui se passe et ce qui nous attend, mais nous n'y croyons pas vraiment. Et nous n'y croirons pas avant d'être mis au pied du mur.

* * *

Dans cet extrait de son ouvrage Effondrement (2005), au chapitre intitulé « Le monde est un polder », le géographe et biologiste américain examine des sujets tels que le capitalisme et la mondialisation, et tire des leçons concrètes de cas de l'effondrement de civilisations passées.

Un seul problème en exacerbe un autre et rend plus difficile d'y trouver une solution. Par exemple, la croissance démographique affecte les [...] autres problèmes : plus d'humains implique plus de déforestation, plus de produits chimiques toxiques, plus de demande de poisson sauvage, etc. Le problème de l'énergie est lié à d'autres, parce que l'utilisation de combustibles fossiles pour l'énergie contribue lourdement aux gaz à effet de serre ; parce que combattre la baisse de la fertilité des sols au moyen d'engrais synthétiques exige de l'énergie pour les fabriquer ; parce que la rareté des combustibles fossiles rend plus intéressante l'énergie nucléaire, laquelle pose le plus gros problème de « toxicité » en cas d'accident, et parce que la rareté des combustibles fossiles rend à terme plus coûteuse la désalinisation de l'eau de mer, solution au problème de la rareté de l'eau douce qui est grande consommatrice d'énergie. Le recul des pêcheries et autres sources d'approvisionnement alimentaire sauvage conduit à une augmentation de la consommation de bétail, des cultures et de l'aquaculture, donc des surfaces cultivées, donc à l'augmentation de l'eutrophication. Ces mêmes problèmes liés à la déforestation, aux pénuries d'eau et à la dégradation des sols dans le Tiers-Monde y encouragent les guerres et accélèrent les mouvements migratoires illégaux en quête d'asile dans le Premier Monde.

La société mondiale suit présentement un cours non durable ; chacun des [...] problèmes de non-durabilité [...] suffirait à restreindre notre style de vie dans les prochaines décennies. Ce sont comme des bombes à retardement qui exploseront avant une cinquantaine d'années. Ainsi, la destruction des forêts tropicales humides se trouvant sur des basses terres accessibles en dehors des parcs nationaux est déjà presque achevée dans la péninsule malaise ; elle sera complète, si le rythme actuel se poursuit, dans moins de dix ans dans les îles Salomon, aux Philippines, à Sumatra, à Sulawesi et, dans vingt-cinq ans, elle sera achevée dans le monde, sauf peut-être dans certaines parties du bassin amazonien et du bassin du Congo. Aux taux actuels, nous réduirons ou détruirons la plupart des pêcheries marines qui restent dans le monde, nous réduirons les réserves propres, bon marché ou faciles d'accès, de pétrole et de gaz naturel, et approcherons les plafonds de photosynthèse dans quelques décennies. On prévoit que le réchauffement global atteindra un degré au moins et qu'une fraction significative des espèces animales et végétales seront en danger ou auront dépassé le point de non-retour dans un demi-siècle. « Quel est le problème environnemental et démographique le plus important aujourd'hui ? » demande-t-on souvent. Une réponse rapide serait : « Notre tendance erronée à vouloir identifier le problème le plus important ! » Car chacun de nos [...] problèmes, faute de solutions, nous causera un grave dommage et que tous interagissent les uns avec les autres. Si nous en résolvions onze, mais pas le douzième, nous serions encore en danger, quel que soit le problème non résolu. Nous devons donc les résoudre tous.

Ainsi, du fait même que nous suivons de plus en plus cette voie non durable, les problèmes mondiaux d'environnement seront bel et bien résolus, d'une manière ou d'une autre, du vivant de nos enfants. La seule question est de savoir si la solution ne sera pas trop désagréable, parce que nous l'aurons choisie, ou désagréable, parce qu'elle se règlera sans que nous l'ayons choisie par la guerre, le génocide, la famine, les épidémies et l'effondrement des sociétés. Autant de phénomènes endémiques au cours de l'histoire de l'humanité, mais dont la fréquence augmente avec la dégradation de l'environnement, la pression démographique, ainsi que la pauvreté et l'instabilité politique qui en résultent. [...] Une issue apparemment moins radicale que l'effondrement serait la diffusion de situation comme celles du Rwanda et d'Haïti dans bien d'autres pays en voie de développement. Comment imaginer que les habitants du Premier Monde conserveraient leur confort, sous la menace du terrorisme, des guerres et des maladies, et alors que croîtraient les mouvements migratoires à partir du Tiers-Monde en voie de l'effondrement ? [...]

D'ailleurs, les plus aisés du Premier Monde ne sont pas à l'abri de problèmes environnementaux. S'ils peuvent en général esquiver les problèmes liés à la qualité de l'eau en buvant de l'eau en bouteille, ils n'en respirent pas moins le même air et ne peuvent éviter les problèmes alimentaires. Vivant très haut dans la chaîne alimentaire, à des niveaux où les substances toxiques deviennent concentrées, ils ont plutôt plus de risques de malformation reproductive due à l'exposition à des matériaux toxiques ou à leur ingestion, ce qui pourrait contribuer à un taux d'infertilité plus élevé et à la fréquence de plus en plus grande avec laquelle ils recourent à la procréation médicalement assistée. En outre, l'une des conclusions que nous avons vues ressortir de nos analyses des rois mayas, des chefs norvégiens du Groenland et des chefs de l'île de Pâques est que, à long terme, les riches ne garantissent pas leurs intérêts et ceux de leurs enfants s'ils règnent sur une société en voie d'effondrement, ils s'achètent seulement le privilège d'être les derniers à mourir de faim. Quant à la société du Premier Monde dans son ensemble, rappelons que sa consommation – consommation non durable – de ressources représente la majeure partie de la consommation mondiale totale qui a donné lieu aux impacts directs sur l'environnement décrits [précédemment].

/image%2F0521679%2F20171219%2Fob_6d61f3_25520088-10156028109098023-1057809042.jpg)