Par David Brites.

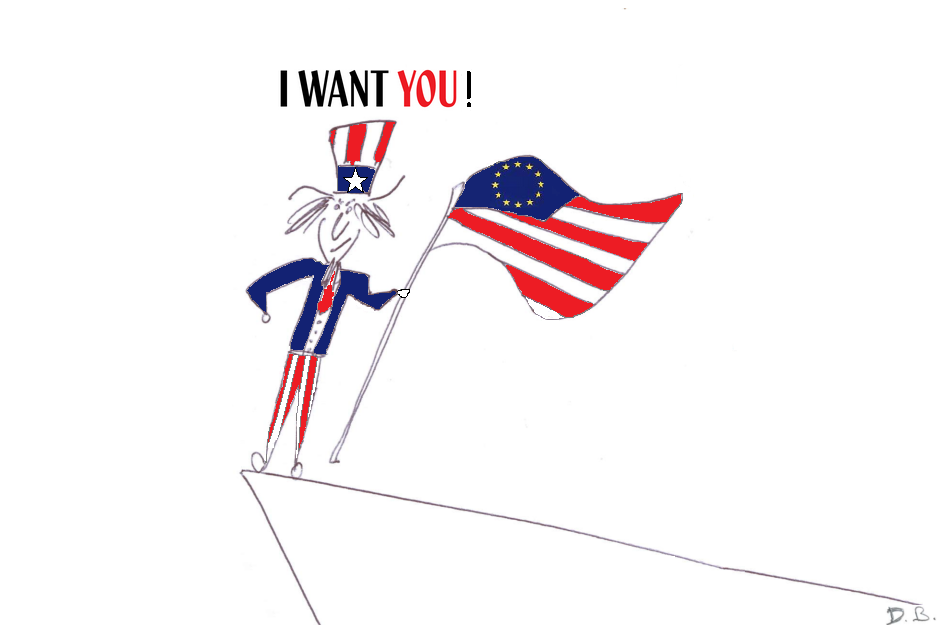

Le 18 juin dernier, un évènement historique a marqué le sommet du G8 à lough Erne (Ulster) : le coup d’envoi des négociations d'un vaste accord de libre-échange entre l’Union européenne et les États-Unis. À cette occasion, la France a tenu à écarter des négociations les activités relevant de l’audiovisuel. François Hollande est parvenu à préserver l’« exception culturelle » (et tout ce qui en relève, y compris l'audiovisuel) de la loi du marché transatlantique et de la concurrence libre et non faussée avec les entreprises américaines. Une position qui semble, depuis l’Hexagone, assez sensée.

Et pourtant, dès le 17 juin, José Manuel Durão Barroso provoquait une polémique, en prononçant ces mots dans un entretien publié par l’International Herald Tribune : « Cela fait partie de ce programme antimondialisation que je considère comme totalement réactionnaire […] Certains [de ceux qui défendent l'exception culturelle] disent être de gauche, mais ils sont en fait extrêmement réactionnaires ». Et le président de la Commission européenne d’ajouter que, s’il est favorable à la protection de la diversité culturelle, il ne veut pas que cela passe par l’établissement d’un cordon autour de l’Europe. Notre premier réflexe consiste à répondre à M. Barroso que son avis, contestable dans son contenu, est tout bonnement hors de propos. Le président de la Commission européenne doit appliquer les décisions prises à l’échelle des États, et s’il avait voulu prendre une posture plus engagée que celle que les traités européens lui assignent, sans doute M. Barroso aurait-il dû le faire plus tôt, non à un an de la fin de son dernier mandat. Et c’est d’ailleurs bien sur le plan du respect des traités que François Hollande lui a répondu : « Ce que je demande au président Barroso, c’est maintenant de mettre en œuvre le mandat qui a été décidé par les négociateurs au niveau des gouvernements ».

Depuis près de dix ans que cet ex-Premier ministre portugais est à la tête de la Commission, que n’a-t-il été un chef d’exécutif européen engagé et réformiste ? On n’aurait pu rêver d’un président de la Commission plus effacé, dans la période de crise globale que nous traversons. Et voilà que cet homme de 57 ans, vieil adepte du libéralisme économique, et héraut des directives de mise en concurrence libre et non faussée, ce politicien qui s’est montré incapable, depuis cinq ans, de remettre en cause la doctrine de rigueur économique imposée aux pays du sud de l’Europe (y compris au sien, le Portugal), dénonce à présent comme « réactionnaire » l’attitude des défenseurs de l’« exception culturelle » face aux risques représentés par le libre-échange mondialisé. Il ne fait aucun doute que la ministre française de la Culture Aurélie Filippetti était dans le vrai quand elle déclarait, suite aux propos de M. Barroso, que « la France n’était pas seule dans ce combat », et que la position du gouvernement français « n’est pas défensive, elle n’est pas conservatrice et encore moins réactionnaire, c’est une position résolument moderne ».

L’« exception culturelle » : l’arbre qui cache la forêt

Il est appréciable que la culture (ou au moins l’audiovisuel) ne soit pas soumise aux règles inhérentes au libre-échange. Mais une question candide nous vient à cette étape de la réflexion. Pourquoi la France parvient-elle à préserver un socle aussi essentiel de la culture qu’est l’audiovisuel, mais ne s’oppose pas avec la même volonté à la mise en concurrence des autres activités économiques et sociales ? L’agriculture, ou encore l’industrie (ce qui nous reste d’industrie), ou l’énergie, ne sont-ils pas des secteurs suffisamment stratégiques voire vitaux pour que nous souhaitions les préserver d’une compétition avec leurs concurrents américains ? Et lorsque l'on parle d'« exception culturelle », pourquoi ne s’attèle-t-on à protéger que l'audiovisuel ? Sont concernés, pour l'essentiel, les subventions au cinéma français (qui supporte largement d'autres cinémas européens, dont le cinéma portugais qui doit beaucoup aux financements français, M. Barroso devrait s'en souvenir) et les quotas de musique française dans nos stations de radio. La langue française, la littérature, la promotion linguistique, à l'heure où l'on veut imposer l'usage massif de l'anglais dans nos universités, sont-elles soudainement devenues des sous-produits de la culture, qu'il ne s'agit plus de préserver au même titre que le cinéma ?

À l’heure où se dessine cette zone de libre-échange UE-États-Unis, les arguments ne semblent pas manquer pour appuyer ce projet. Ses défenseurs dessinent même un futur idyllique, où croissance économique, création d’emplois et ouverture outre-Atlantique seront au rendez-vous. Une étude réalisée par l’institut de sondage IFO, pour le compte de la fondation Berteslmann, établit que la mise en place de cette zone de libre-échange permettrait de créer 1,1 million d’emplois supplémentaires aux États-Unis, et d'augmenter le PIB réel par personne de 13,4%. Selon une autre étude réalisée par le Center for Economic Policy Research, qui siège à Londres, l’accord de libre-échange rapporterait 119 milliards d’euros supplémentaires par an aux pays européens, et 95 milliards d’euros aux États-Unis. Des chiffres évidemment repris par le Premier ministre britannique David Cameron, héraut de cet accord. Selon la même étude, les exportations européennes vers les États-Unis pourraient bondir de 28%, et l’industrie automobile devrait en être de loin le premier bénéficiaire.

Évidemment, David Cameron et les autres partisans du projet négligent de mentionner que cette zone de libre-échange sera très mauvaise pour les pays tiers, et notamment pour ceux qui sont d’ores et déjà commercialement associés aux États-Unis ou à l’Europe. Il s’agit du Canada, du Mexique, mais aussi des pays du Maghreb, ainsi que de la Turquie et de quelques pays d’Afrique subsaharienne ou d’Amérique du Sud. Ils omettent également de préciser que ces mêmes rapports apportent également des données prospectives sur la diminution prévisible des échanges entre États européens, dans le cas où leurs échanges avec les États-Unis viendraient à augmenter. Rien de très étonnant : augmenter les échanges avec un pays entraîne une diminution de nos échanges avec d’autres. À titre d'exemple, le commerce franco-allemand reculerait de près d'un quart en valeur. Alors que la construction européenne est en pleine crise, comment peut-on voir comme un progrès la création d’une zone de libre-échange avec les États-Unis, dans un contexte où nos économies vont déjà si mal et où un tel projet signifierait, au mépris du bon sens et de l’intérêt des peuples européens, une mise en concurrence de secteurs encadrés très différemment ?

Certes, les politiques suivies par les gouvernements européens depuis quelques années semblent pouvoir se déconnecter du bon sens et de la réalité de la vie économique des peuples, mais on peut s’interroger sur ce nouveau saut dans le vide. Les chiffres prospectifs démesurément encourageants et les études recommandant tel ou tel projet économique – la monnaie unique, la mise en concurrence des secteurs économiques européens, etc. – sont toujours nombreux lorsqu’il s’agit de les faire approuver par les États. Or, vingt ans après la mise en œuvre de l’Acte Unique et du traité de Maastricht, et quinze ans après celui d’Amsterdam, dans quelle situation est l’Union européenne ? Si les promesses non-tenues des traités européens et des élections présidentielles françaises nous ont bien appris quelque chose, c’est qu’il n’y aura pas de recette miracle qui apportera à nos sociétés la prospérité et l’emploi. Et cette fameuse zone de libre-échange, pas plus que d’autres projets relevant du libéralisme et du libre-échange, ne démentira pas cette réalité. Au contraire, l’expérience des mises en concurrence entre économies européennes, à l’origine des grandes vagues de privatisation d’entreprises publiques depuis une vingtaine d’années, a plutôt mauvaise réputation.

Au-delà de la dimension économique du projet, plus d’une vingtaine d’ONG dénoncent d’ores et déjà les risques de l’ouverture du marché européen pour les acquis en matière de protection des consommateurs en Europe. Des poulets désinfectés au chlore aux bœufs nourris aux hormones de croissance, en passant par les produits alimentaires génétiquement modifiés, les exemples sont nombreux de normes sociales, environnementales et sanitaires qui pourront être remises en cause. La Commission européenne actuelle ne s'est pas toujours avérée la mieux à même de défendre les intérêts des consommateurs. À titre d'exemple, elle a autorisé la réintroduction de certaines farines de porc et de volaille (à savoir les protéines animales transformées, constituées des parties pauvres de l’animal : plumes, sang, os, gras, pattes, etc.) pour nourrir les élevages de poissons – une décision effective depuis le 1er juin dernier. Le 29 juin, le député Nicolas Dupont-Aignan soulignait à juste titre une réalité triviale : « Les poissons d’élevage [peuvent être alimentés avec de la nourriture composée de] cartilages de porcs. Décision de la Commission européenne. Il ne fallait pas donner le pouvoir à ces gens-là. » Pourtant, dans un rapport rendu public en 2011, l’Agence française de sécurité alimentaire (Anses) s’était prononcée contre la réintroduction de ces protéines animales. À présent, qui peut prédire si la Commission saura imposer aux négociateurs américains le respect des critères sociaux, environnementaux et sanitaires de production en vigueur dans l'UE, voire leur adhésion à ces critères ? Le député et ancien ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Pêche Bruno Le Maire était catégorique il y a quelques semaines : « En autorisant les farines animales, l’Union européenne donne le sentiment de privilégier l’économie au détriment du consommateur ». Ce qui présage une attitude similaire dans les négociations de libre-échange récemment amorcées.

Car les secteurs sont nombreux où les négociations bilatérales s’annoncent difficiles. Les États-Unis pourraient exiger de protéger le transport maritime, ainsi que les services financiers, ces derniers étant moins régulés outre-Atlantique qu’en Europe. L’agriculture pourrait quant à elle être exclue des négociations, tant le sujet est sensible, aux yeux de la France mais pas seulement. Derrière la mise en concurrence de l’agriculture européenne se posent des questions lourdes : quid de l’avenir de la Politique Agricole Commune, du contrôle des prix de l’agro-alimentaire, des subventions aux agriculteurs, des aides à la modernisation des agricultures du sud et de l’est de l’Europe ? Par ailleurs, à une époque où la crise écologique qui se profile semble nous indiquer que l’avenir des échanges commerciaux devrait jeter ses bases sur le crédo du « produire local », quel est le sens de vouloir élargir la zone de libre-échange européenne aux États-Unis ? Cette question vaut pour l’agriculture, mais également pour l’ensemble des industries et des services européens, déjà largement fragilisés par la levée des barrières douanières communes de l’UE ces dernières années.

Un projet difficile à mettre en place, mais qui est bien sur les rails !

Alors que David Cameron et Barak Obama semblaient se satisfaire de l’accord de principe lançant le cycle de négociations, l’affaire n’est pas encore réglée. Les négociations bilatérales entre Bruxelles et Washington n'ont pas toujours été un succès. Dernier exemple en date : le 4 juillet 2012, le Parlement européen faisait échouer, en séance plénière, par 478 voix contre, 39 pour et 165 députés abstentions, le traité ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) destiné à renforcer les droits de propriété intellectuelle. Les négociations, étalées entre 2006 et 2010, semblaient pourtant avoir abouti. Par ailleurs, comme le rappelait il y a quelques jours Nicole Bricq, ministre française du Commerce extérieur, les discussions engagées par l’UE pour établir une zone de libre-échange avec le Canada dure déjà depuis cinq ans, et aucune date de conclusion n’est encore connue. David Cameron estime que celles entre Bruxelles et Washington devraient s’étaler sur quelques mois, José Manuel Durão Barroso évalue quant à lui à deux ans le temps nécessaire pour établir cette zone de libre-échange. Il est en réalité peu probable que l’objectif de 2015 soit atteint.

Pour autant, le projet est bien là, et la plupart des pays occidentaux, États-Unis et Royaume-Uni en tête, semblent déterminés à ce qu’il aboutisse. Et, contrairement à un Venezuela, à un Brésil et à une Argentine qui ont su faire échouer, en novembre 2005, le projet de Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) promu par l’administration W. Bush, la France se montre désormais incapable de s’opposer de front à cette union commerciale. Le Parti socialiste, pourtant élu sur des thématiques antilibérales et sur l’idée d’un protectionnisme intelligent, se montre incapable de faire valoir ses idées et ses valeurs. Que ne serait-il temps de le faire, alors qu’une fois le cycle de négociations amorcées, la capacité de négociation au nom des États de l’UE reviendra au commissaire européen chargé du Commerce extérieur ? À quoi joue François Hollande et ses partenaires de gouvernement, toujours un peu plus éloignés du mandat que les Français leur ont confié en 2012 ? À quoi joue Arnaud Montebourg, qui reste au gouvernement après s’être fait le héraut en 2011 de la « démondialisation » ?

Après les critères de rigueur budgétaire (ou « critères de Maastricht ») imposés sous la présidence de François Mitterrand et sur l'initiative de Jacques Delors, après la libéralisation du système financier réalisée par le gouvernement de Pierre Bérégovoy, et après les privatisations partielles des années Jospin, cet accord de libre-échange, accepté dans son principe par François Hollande, vient nous rappeler avec un certain désespoir cette grande capacité du Parti socialiste français à trahir ses fondamentaux et ses électeurs. Lorsqu'en parlant de l'« exception culturelle », François Hollande déclarait le 21 juin dernier : « On a gagné ! », de qui se moque-t-il ? De toute évidence, les leçons de ces dernières années (tragiques, quand on pense aux milliers d’emplois détruits et à la détresse sociale croissante) n’ont absolument pas été retenues par les leaders de la majorité actuelle, ce qui ne donne que plus de grains à moudre aux partis antimondialisation les plus extrêmes, en particulier le Front national qui est au plus haut dans les intentions de vote. Des partis extrêmes qui semblent en fait de moins en moins extrêmes aux yeux des électeurs, à mesure que les partis de gouvernement sont eux-mêmes de plus en plus extrêmement aliénés à cette course folle au libéralisme et au libre-échange où nous entraîne l’UE. Cet accord conforte largement l’idée de nombreux opposants à l’Union européenne, qui voient dans la construction européenne le bras armé de la mondialisation. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que sur ce point comme sur tant d’autres, le « changement » promis par François Hollande se fait largement attendre.

/image%2F0521679%2F20171219%2Fob_6d61f3_25520088-10156028109098023-1057809042.jpg)