Par Jorge Brites.

Dans la nuit du 26 au 27 juin, le premier ministre grec Alexis Tsipras a annoncé la tenue d'un référendum sur la liste des mesures de rigueur budgétaire imposée par les créanciers de la Troïka (FMI, BCE et Commission européenne) à la Grèce. Que l'on approuve ou non le choix de recourir au référendum, il s'agissait indéniablement d'un exercice de démocratie. Le peuple grec s'est ainsi prononcé, le 5 juillet dernier, sur une orientation politique. On comprend aisément qu'en régime démocratique, le peuple se prononce sur des décisions qui le concernent et qui impactent sur son quotidien. Pourtant, l'option même du référendum a été très critiquée par les créanciers. On voit bien aujourd'hui qu'un peuple amené à donner son avis subit nécessairement le chantage, en cas de « mauvaise réponse », d'une exclusion du système (dans le cas présent, de la zone euro) et d'en pâtir.

En même temps, ceux qui attendent d'un tel système une réelle prise en compte des besoins des habitants ne peuvent, à terme, que déchanter, car système représentatif ne signifie pas système démocratique. La confusion des termes, depuis la Révolution française, entretient l'illusion que nous évoluons bien en démocratie, mais l'actualité politique et sociale nous rappelle régulièrement les contradictions entre les décisions prises par les instances du pouvoir et les attentes et besoins réels des gens. L'analyse de notre modèle politique et social permet toutefois, avec quelques éléments d'histoire en main, d'identifier les canaux de pression et d'expression à disposition du peuple qui permettent de rééquilibrer les rapports de force (y compris ceux entre la représentation et le peuple) et d'intégrer, au moins en théorie, un peu de démocratie.

Pour aller plus loin sur l'opposition originelle entre démocratie et système représentatif : Sommes-nous en démocratie ? (1/3) Le système représentatif en question

L'étude de la démocratie en France a souvent été marquée par le refus de voir le peuple autrement qu'« un et indivisible ». Cette lecture facilitait la construction d'une nation homogène dans un contexte de construction de l'État-nation et de montée des nationalismes centralisateurs et bellicistes. L'émergence du système partisan dès la fin du XIXème siècle a certes contribué à changer cette vision simpliste, puisque les partis permettent l'établissement d'un système stable d'expression des préférences politiques, révélant bien souvent la diversité sociale. Mais la tradition jacobine n'en reste pas moins bien ancrée en France, et elle établit un lien particulièrement fort entre le pouvoir (souvent personnalisé, fidèle à notre tradition bonaparto-gaulliste) et le « peuple ». En cela, elle se méfie des corps intermédiaires entre l'État et le citoyen.

Malgré tout, force est de constater que la société française, comme l'ensemble du continent européen, a su reconnaître que la fonction démocratique ne procédait pas uniquement de la sphère politique, mais que d'autres acteurs intervenaient pour exprimer la voix du peuple. Ou plutôt devrions-nous écrire : les voix du peuple. Cela est notable en ce qui concerne les syndicats qui ont su constituer des acteurs autonomes gérant des phénomènes sociaux et des procédures de consultation au sein de l'administration. Des modes originaux et innovants d’expression citoyenne et sociale ont dépassé la représentation en palliant ses manques, et permettent à la société d’exister et de s’exprimer dans son ensemble. C'est ce que Pierre Rosanvallon, historien et sociologue français contemporain, appelle la démocratie d’équilibre. Parmi les corps intermédiaires, les partis politiques semblent les plus importants car, par essence, ils jouent un rôle de représentation.

Les partis politiques : expression d'idées ou expression de classe ?

Les partis ont participé à réduire le déficit originel de figuration des systèmes représentatifs modernes, et donc à édifier la démocratie d’équilibre. Jusqu’au milieu du XIXème siècle, le mot « parti » évoquait l’opinion et ne renvoyait pas encore à la notion d’organisation qui a émergé avec ce qu’on a appelé, à partir des années 1920, le système des partis. Le parti de l’ordre, le parti du progrès, etc., évoquaient la notion de clan, de groupe de pression ou de mouvement d’opinion, mais il n’existait pas encore de structures régulières, puisque la taille encore restreinte du corps électoral ne nécessitait pas d’encadrement. Comment sommes-nous passés de cette approche à celle de structures organisées, avec des instances de direction, des formes de recrutement et d’adhésion, et des programmes précis ?

Les débats sur la représentation ont progressivement reconnu dans les organisations partisanes formelles un mode adéquat d’expression de toutes les orientations politiques. Pour cela, il a fallu accepter les limites de l’universalisme abstrait, et une nouvelle approche du pluralisme. Le séparatisme ouvrier avait certes le premier demandé une forme d’expression séparée, ce qui était tout de même différent : la figuration par le parti se base, non pas sur la nature sociale des individus mais sur leurs opinions. En revanche, la notion de minorité avancée au moment du débat sur la proportionnelle a légitimé plus nettement l’instauration d’un système pluriel de représentation, l’objectif étant d’en faire le régime du peuple (dans sa totalité), et non pas de la majorité.

À partir des années 1890, le régime étant stabilisé en France, et le vote républicain acquis, les clivages ont changé de nature, et ont été eux aussi mieux acceptés. Dans un célèbre discours prononcé en 1889, Jules Ferry reconnaissait la diversité française, rassemblée dans l’unité républicaine. De même, dans ses écrits, Waldeck-Rousseau, homme politique de la IIIème République, accepte que la république oscille entre plusieurs pôles par de nouvelles élections de partis, par opposition aux anciennes élections de circonscription. L’affaire Dreyfus, au début du siècle, va favoriser la reconnaissance d’un fort et légitime clivage gauche-droite.

Le développement de la forme partisane va ensuite se retrouver indissociable du débat sur la représentation proportionnelle. Dans une société plus individualiste où les orientations politiques ne dépendent donc plus de l’appartenance à un groupe, les partis prennent en compte les changements de nature des sujets politiques. Le parti moderne est à cet égard un corps intermédiaire unique, puisqu’il possède en lui-même une force d’incarnation. Il renvoie à la fois à la dimension individualiste de la société et à l’univers de la communauté : puisque se rencontrent en lui la production d’une identité collective et l’expression de choix personnels. Dans cette perspective, l’étude du parti est indissociable de l’analyse plus large du système des partis. La « démocratie des partis » ne peut en effet émerger que s’ils sont plusieurs et s’ils permettent d’organiser politiquement la diversité. Ainsi, entre la rigidité des anciens ordres et l’éparpillement des préférences individuelles, le système des partis a permis une réelle rationalisation du pluralisme. Plus encore, les partis vont jusqu’à créer des identités, et ne se contentent pas de prolonger des identités sociales préexistantes.

Précédemment, l’émergence du parti de classe, et en particulier du parti ouvrier, avait joué un rôle particulier en ayant, en plus du rôle de médiation entre État et société civile, une fonction d’incarnation sociale, répondant en cela plus directement à la demande de représentation séparée exprimée dans le monde ouvrier. Les évolutions sont cependant différentes selon les pays : en France, dans les années 1860 et 1870, le mouvement devait d’abord représenter l’expression d’une identité professionnelle, et la variable sociologique était donc première. Dans les années 1880, on passe à un socialisme politique, où la référence ouvrière reste centrale, mais où la représentation peut être sociologiquement différente. Cela contribua à donner un rôle d’incarnation aux syndicats qu’ils n’eurent pas à ce point ailleurs : en Allemagne ou en Angleterre, 80% des partis sociaux-démocrates et travaillistes sont composés d’ouvriers, les adhésions collectives par l’intermédiaire des syndicats constituant la règle. En France, alors même que le parti socialiste se définit bien comme un parti de classe, en réalité, c’est là qu’un écart se fait : il sacralise la classe ouvrière, alors qu’il ne l’incarne pas sociologiquement ; c’est un « prolétariat d’idée » qui s’impose, une abstraction du « peuple ouvrier » comme concept moteur de l’histoire. En réalité, par ouvrier, les socialistes français de l’époque entendent de façon plus large quasiment tous ceux qui travaillent – ce qui semble une consécration de 1789. Alors que les sociaux-démocrates allemands acceptent la division de la société et cherchent des formes d’équilibre et d’équité, les socialistes français veulent dépasser les oppositions par un nouvel universalisme. Le travers du « prolétariat d’idée » étant qu'une élite minoritaire, non-représentative du monde ouvrier, peut parler en son nom dès lors qu'elle prétend agir dans ses intérêts et qu'elle convainc le prolétariat qu'il nécessite d'être encadré par des intellectuels qui, mieux que les ouvriers eux-mêmes, exprimeraient leurs besoins. On s'approche ainsi d'une infantilisation du prolétariat, extrêmement nuisible pour la défense de ses intérêts – surtout quand, un siècle après, les politiques mises en œuvre diffèrent tant des discours originels.

Un regard sur le paysage politique occidental suffit pour l'illustrer : qu'ils se fassent appeler socialistes, sociaux-démocrates ou travaillistes, les partis ouvriers de gouvernement ne proposent pas une offre politique suffisamment éloignée de celle des partis conservateurs ou libéraux pour convaincre indéfiniment de la bonne foi des cadres qui les dirigent, qui ont constitué avec le temps une véritable classe sociale en soi (le PS français est à ce niveau-là exemplaire, souvent qualifié de « parti de notables ») et qui mènent des politiques contradictoires avec leurs discours de campagne. Après avoir désigné en 2012 le « monde de la finance » comme son « véritable adversaire », que n'a fait François Hollande pour réduire les inégalités, accroître le contrôle des capitaux en circulation, limiter la fraude fiscale et répartir plus équitablement la richesse ? Un système politique dans lequel nul parti accédant au pouvoir ne discute la possibilité de s'enrichir impunément sur la misère d'autrui, ne saurait être démocratique. La démocratie des partis, parce que seuls les partis d'idées, et non les partis sociologiquement représentatifs, accèdent au pouvoir, n'est qu'une illusion de diversité des représentations (même si se limiter à des partis de classe présente aussi des risques, à commencer par celui d'instaurer la loi de la classe majoritaire aux dépens des autres). Portés par les médias, les partis de gouvernement font leur campagne sur une promesse de changement ne correspondant bien souvent à aucune réalité sérieuse. Un parti se voulant réellement alternatif, comme aurait pu l'être Syriza en Grèce, rencontre inévitablement l'opposition structurée et radicale du pouvoir réel et du système.

Les syndicats : approche représentative versus approche révolutionnaire

Autre élément constitutif de la « démocratie d’équilibre », le syndicalisme, dont l'avènement eût lieu à la fin du XIXème et au début du XXème siècles, a eu cela d’original qu’il a porté en lui un vigoureux sentiment de classe et une réelle aspiration à une démocratie substantialiste, alors que les socialistes se rapprochaient de l’idéal moniste républicain qui met en avant la représentation parlementaire, seule devant qui le gouvernement devrait être responsable. Au-delà d’une radicalisation du séparatisme ouvrier datant des années 1860, le syndicalisme a voulu offrir aux déçus du suffrage universel des pratiques politiques nouvelles. En effet, les déceptions liées à l’échec de la IIème république et les limites des transformations sociales sous la IIIème république ont constitué un terreau fertile pour l'émergence du syndicalisme. En France, nous l'avons dit, les partis socialistes développaient un « socialisme doctrinal » opposé au socialisme sociologique. Cela suscita la méfiance des syndicalistes ; par exemple, les pères fondateurs de la CGT soupçonnaient la démocratie parlementaire de faire émerger une classe dominante nouvelle composés des professionnels de la politique. En fait, c’est le fondement même de l’institution parlementaire qui était alors rejeté, le syndicalisme révolutionnaire se méfiant du principe représentatif basé sur une appréhension du peuple comme sujet politique global et indifférencié. C’est pourquoi le syndicalisme a cherché à affirmer sa légitimité, non sur des critères quantitatifs, mais sur un rapport d’identification. Plus qu’en être le représentant, le syndicalisme a voulu constituer le principe vital des groupements professionnels. On peut parler dans cette mesure d’une conception essentialiste de la représentation. Cette « politique de corps » va jusqu’à accorder, à la fin du XIXème, une voix à chaque syndicat lors des congrès de la CGT, quelle que soit leur importance numérique. Ce système symbolisait en effet une certaine conception de la solidarité ouvrière, chaque corporation en valant une autre puisqu’elles participent toutes de l’utilité sociale générale des professions. Ce mode de scrutin n’a été abandonné qu’en 1923 avec la scission de la CGTU.

Dans son idéologie comme dans son fonctionnement, le syndicalisme a dès l’origine distingué élection et représentation, ce qui inquiéta d’ailleurs longtemps dans les milieux socialistes et républicains, les premiers parce qu’on redoutait la marginalisation de la classe ouvrière par son culte des minorités actives, les seconds en raison du caractère incontrôlable et imprévisible des passions sociales. L’objectif du débat sur le syndicalisme sera donc longtemps de lui donner une capacité représentative ; Jaurès puis Millerand suggérèrent par exemple sans succès, en 1900 puis 1906, un système de délégués ouvriers élus au suffrage universel, pour donner aux syndicats une force légale et une plus grande autorité, mais afin aussi de mieux réglementer les grèves (qui se multipliaient depuis 1898). Le refus constant du syndicalisme révolutionnaire de développer la démocratie en son sein a amorcé, à terme, son déclin, des formes de démocratie ouvrière se développant en parallèle. La détermination électorale de la représentativité syndicale n’est consacrée qu’en 1936 avec l’élection de délégués du personnel, au terme de négociations avec le Front populaire.

Tensions et conflits font partie de la vie démocratique. La manière dont ils sont traités et résolus permet de s'interroger sur le sens contemporain de la politique. Les motivations et les modalités d'action collective, comme expression de formes d'engagement, posent la question du cadre légal démocratique garantissant les libertés publiques permettant ces mobilisations collectives, et celle des logiques qui encadrent le rassemblement de citoyens ayant pour but la défense d'intérêts communs. L'étude du fonctionnement, du rôle, de la représentativité, du « déclin » des syndicats permet de les appréhender comme une composante historique de la participation politique et de son évolution. La singularité du syndicalisme français peut s'énoncer autour des paradoxes suivants : faiblesse du nombre d'adhérents, multiplication des organisations, forte capacité à mobiliser. Le taux de syndicalisation a été divisé par plus de trois en France depuis 1945 et s'est stabilisé autour de 8% de syndiqués dans les quinze dernières années, loin derrière les pourcentages de la plupart des autres pays de l'Union européenne. La syndicalisation y est plus importante chez les cadres (14,9%) que chez les ouvriers (5,9%) et employés (5,3%), et inférieure à 3% parmi les précaires (intérimaires, CDD) ; l'évolution du salariat, les restructurations industrielles depuis les années 1970, l'explosion du secteur tertiaire, le développement d'autres acteurs de participation à l'action collective (comme les « coordinations »), la montée des valeurs individualistes, expliquent en partie ces chiffres très faibles. Mais ces difficultés peuvent aussi être mises en relation avec le fait que le syndicalisme français est un syndicalisme représentatif, dans lequel une organisation négocie pour l'ensemble des salariés et pas seulement pour ses adhérents. Surtout, il convient de rappeler que ce mouvement syndical ne s'est pas construit, historiquement, comme un syndicalisme de service (puisque la liberté syndicale a mis plus de temps qu'ailleurs à se mettre en place en France), et qu'il s'est toujours défini comme indépendant des partis politiques, tout en affichant la double finalité de défense d'intérêts immédiats et de volonté de transformation sociale.

Aujourd'hui, et alors que les syndicats français se voient régulièrement reprocher leur faible représentativité, eu égard au faible nombre d'adhérents, il conviendrait sans doute de repenser leur rôle et leur fonctionnement. Tout comme pour la vie politique, il convient de s'interroger sur la possibilité de voir des gens faire carrière dans le syndicalisme : Bernard Thibault (à la CGT depuis 1977), Jean-Claude Mailly (permanent à CGT-FO depuis 1981), François Chérèque (depuis 1978 à la CFDT)... leur métier : syndicaliste. Sans discuter la bonne foi de la plupart d'entre eux, il faut reconnaître que la présence continue des mêmes leaders syndicaux durant des décennies à la tête de leurs organisations, nuit potentiellement à la légitimité des combats qu'ils mènent et contribue à affaiblir la représentativité de ces corps intermédiaires. Corps intermédiaires qui doivent aussi, tout comme les partis politiques, se faire violence et s'appliquer le principe de renouvellement au sommet. Ils doivent aussi s'interroger sur les moyens à leur disposition pour s'assurer, même sans être représentatifs de la masse des travailleurs en termes d'adhésions, que leur action répond bien aux attentes et aux revendications réelles du prolétariat.

La société civile : l'expression sous couvert de l'expertise

Ce que Maurice Hauriou appelait l’administration consultative, qui est l’association directe des acteurs de la société civile à la définition et à la mise en œuvre des interventions de l’État, est venu également jouer un rôle important dans l'équilibre des formes démocratiques. Dès les années 1880, les républicains au pouvoir comprennent que les institutions de 1875 ne suffisent pas à régler la « question sociale » et que l’isolement du monde du travail nourrit des ressentiments. La création en 1891 du Conseil supérieur du Travail symbolise cette rupture, bien qu’il soit moins ambitieux dans la représentation sociologique que ce qui était prévu par le projet initial élaboré par le radical Gustave Mesureur en 1890. On cherche des formes nouvelles de représentations ouvrières, différentes cependant de l’idée de représentation séparée au Parlement.

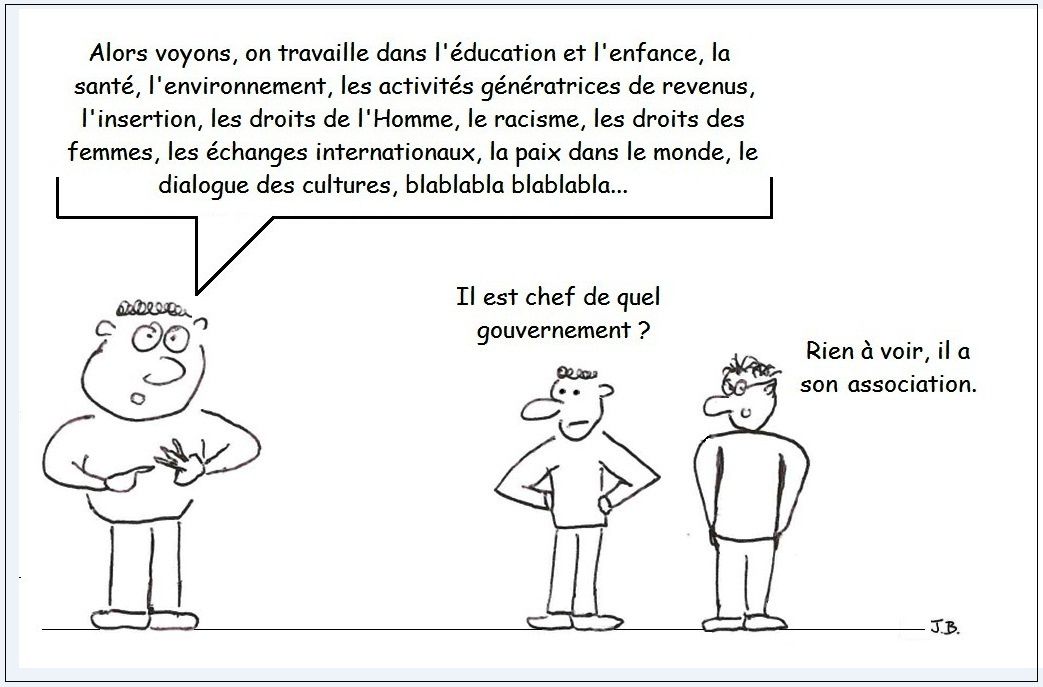

D’autres projets s’inscrivent dans la même dynamique de redéfinition des rapports entre l’État et la société civile, comme le Conseil supérieur de l’Assistance publique en 1888, ou encore le Conseil supérieur de l’Instruction publique la même année. Au-delà d’une conception renouvelée des services publics, on cherche un modèle alternatif au système partisan et à la représentation des classes, masqué il est vrai derrière une rhétorique de l’expertise. De fait, ces conseils ont permis à la société civile de faire connaître des situations que le système politique ne prenait quasiment pas en compte. Aujourd'hui, il est clair que le tissu associatif joue un rôle important dans l'expression de nombreuses situations, individuelles et collectives, problématiques. Mais comme pour le système des partis ou la vie syndicale, il est à déplorer qu'une carrière professionnelle y soit bien souvent la norme. Les risques : personnaliser des combats collectifs, ou encore professionnaliser le secteur associatif (et donc exclure les associations moins « professionnelles » du rapport de force avec les pouvoirs publics).

Surtout, les acteurs de ce que l'on appelle la société civile doivent garder à l'esprit leur fonction réelle, leur raison d'être. De nombreuses associations jouent un rôle de service public et d'assistance sociale, voire d'assistance humanitaire, là où on s'attendrait à voir les pouvoirs publics intervenir. Nourrir les gens, travailler à la réinsertion socioprofessionnelle de jeunes chômeurs sans dilpôme, assister des demandeurs d'asile dans leurs démarches administratives, ou encore donner des cours du soir à des adultes illettrés, sont autant d'actions louables, mais qui dédouanent l'État d'assumer sa fonction sociale (si tant est que l'on considère que c'est bien à l'État de l'assumer). La vocation d'une société civile développée et structurée n'est pas tant de remplacer les pouvoirs publics lorsque ceux-ci sont défaillants, que de les interpeller pour qu'ils prennent leurs responsabilités et jouent leur rôle. Des actions locales de solidarité peuvent exister, mais elles ne devraient pas s'inscrire dans la durée ; elles doivent avant tout servir à inspirer les autorités.

Les limites structurelles de la démocratie d'équilibre

Ce que Rosanvallon appelle la démocratie d’équilibre reste précaire et très relatif, car elle n’annule pas les contradictions issues du mécanisme représentatif. Démocratie d’équilibre signifie aussi démocratie imparfaite car inaccomplie. Pierre Rosanvallon rappelle d'ailleurs dans ses écrits le risque d’une dérive vers le corporatisme, ou encore celui déjà traité par Hannah Arendt et Claude Lefort d’un engloutissement de cette démocratie d’équilibre par une dérive totalitaire – le totalitarisme étant d'abord une exacerbation du principe représentatif unitaire prolongeant l’utopie de faire exister un pouvoir totalement confondu avec la société.

La démocratie d’équilibre a pris en France une forme d’autant plus particulière que les institutions que sont le système de partis, l’élection proportionnelle et la représentation des intérêts économiques et sociaux, ont été moins structurantes que dans d’autres pays où elles ont joué un rôle fondamental. On constate dès le XIXème siècle des réticences face aux partis, en raison surtout des effets persistants du monisme révolutionnaire. Même après la Libération en 1944, alors que de nombreux pays cherchaient à donner un cadre légal plus organisé aux partis, les Français refusèrent toute idée de ce genre ; le débat d’octobre 1945 à l’Assemblée constituante était à cet égard révélateur. Et l’impossible mise en place d’un système stable d’élection proportionnelle n’a fait qu'accroître la réticence à reconnaître le rôle positif d’une démocratie des partis. La dimension figurative de la représentation n'en est sortie que plus complexe encore.

Les années 1980 ont marqué un tournant avec les symptômes de l’effondrement de la démocratie d’équilibre, l’instabilité croissante des comportements électoraux et le déclin des mécanismes d’identification politique. On observe en effet une « désociologisation » de la politique des années 1970 aux années 1980 ; à titre d'exemple, les ouvriers représentaient 43% des adhérents à la SFIO (l'ancêtre du Parti socialiste) en 1951 alors qu’ils ne constituaient plus que 12% des adhérents au PS en 1990. Ces changements sont dus à la fois à l’identification croissante du Parti communiste français au totalitarisme soviétique, à l’effacement des points de repère traditionnels (déclin massif de la pratique religieuse, désagrégation des cultures populaires), au déclin du syndicalisme, ainsi qu'à la victoire de la gauche en 1981 qui s’est accompagnée d’un réalisme gestionnaire (conduisant à mener des politiques libérales) et d’un recours croissant aux références républicaines et à un certain universalisme, accentuant encore la crise d’identification.

Dès les XVIIIème et XIXème siècles, l’approche sociologique du peuple a été écartée par les théoriciens de la démocratie au profit d’une définition politique considérant le peuple comme « l’expression sage et tranquille de la volonté générale ». Et c’est ce clivage sémantique qui a d’ailleurs dominé tous les débats sur le suffrage universel au cours des XIXème et XXème siècles. C’est la nature même du peuple qui est en question, et cette problématique s’est prolongée largement jusqu’à aujourd’hui. Le rôle progressivement reconnu aux partis politiques, la mise au point de nouvelles techniques électorales et la place faite aux corps intermédiaires y ont partiellement répondu. La « crise de la représentation » doit être comprise comme résultant, depuis les années 1980, de l’érosion de cette démocratie d’équilibre. Les transformations de la société forcent le système représentatif à revoir les contradictions originelles qu’elle n’a jamais réglé, et qu’elle n’était parvenue qu’à compenser.

En 1996 était publié le Manifeste des dix pour la parité, qu’on pourrait être tenté de comparer avec le Manifeste des soixante (signé au milieu du XIXème et plaidant pour la représentation ouvrière). La lutte pour le progrès de la représentation n’est pas terminée, elle perdure sur divers fronts : représentation des femmes, des ouvriers, des entrepreneurs, des employés, des jeunes, des « minorités visibles ». Au bout de ce chemin semble se profiler l’ancienne figure d’une société de corps, et c'est là un défi considérable. On constate d'ailleurs que ce sont plutôt des mouvements conservateurs ou réactionnaires tels qu’Action royale ou le Mouvement pour la France qui soutiennent la mise en place d’une représentation socioprofessionnelle au Parlement.

Aujourd’hui, la classe politique a un certain mal à se défaire du discours universaliste hérité du monisme révolutionnaire, que l’on a notamment repris à partir des années 1980, les possibilités d’alternance entre la gauche et la droite ayant alors obligé les politiques à rassembler plus large qu’avant, ce que le discours « au peuple » permettait.

Théoriquement, on a donc affaire à un système de « démocratie représentative », que Rosanvallon caractérise d’« économie générale de la représentation », qui s’est mis en place, non d’un seul coup, mais au cours d’un processus politique s'étalant sur deux à trois siècles en France et dans la plupart des pays d’Europe. Les éléments d’équilibre ont complexifié le modèle révolutionnaire d’origine en le pluralisant, mais cela était nécessaire et participe modestement à certains progrès de la représentation, car le peuple est complexe. Tout en menaçant le pouvoir, le peuple a toujours eu cette vertu de le légitimer. Ce sont là deux faces que seule l’Histoire permet d’expliquer. Mais le travail de représentation est loin d’être achevé, et sans doute ne le sera-t-il jamais, malgré toutes les expérimentations possibles et qu’on constate aujourd’hui, tels que le « régime des sondages », les expériences de démocratie directe – sur lesquelles nous nous pencherons dans un prochain volet –, le développement des primaires (ouvertes ou non) au sein des partis, etc. Car le peuple, d'autant plus dans un monde où la mobilité est de plus en plus fréquente, reste réellement insaisissable. Et risque bien de le rester.

Pour accéder à la troisième parties de cet article : Sommes-nous en démocratie (3/3) La nécessité de mécanismes participatifs contraignants

/image%2F0521679%2F20171219%2Fob_6d61f3_25520088-10156028109098023-1057809042.jpg)