Par David Brites.

Voilà un an et demi que la Russie, forte de son aviation, a bousculé les lignes de combat pour préserver son seul allié dans la région du Proche-Orient, le régime de Damas. Le 30 septembre, trois jours après que la France ait initié ses premières frappes en Syrie contre l’État islamique (elles se limitaient jusque-là à l’Irak), la Russie amorçait ses premiers bombardements sur le sol syrien. Si elle a réduit considérablement son intervention depuis mars 2016, soit moins de six mois après ses débuts – au prétexte que « les objectifs avaient été atteints », expliqua alors Vladimir Poutine , la Russie n'a jamais totalement quitté le pays. Elle a même récemment élargi sa base navale dans le port de Tartous.

œ Le 13 avril 2016, les élections législatives, dont le résultat conforte évidemment le parti Baath, illustrent bien l'absence de bonne volonté du régime, désormais en position de force sur le terrain, dans des pseudo-négociations sous égide de l'ONU avec une opposition syrienne exilée, divisée et toujours plus déconnectée des groupes rebelles agissant en Syrie. Entretemps, la prise de la ville de Tadmor (Palmyre), le 27 mars 2016, a représenté une victoire notable pour Bachar el-Assad, parce qu'elle lui a permis, et de prendre pied dans le désert syrien, et de se rapprocher de la frontière irakienne, toujours aux mains de l'État islamique, et surtout de récupérer ce symbole du patrimoine architectural syrien, somme toute géographiquement assez proche de Damas. Sa reconquête a servi la propagande du régime, en montrant que la guerre peut être gagnée, et que le soutien russe est décisif pour cela.

Contre les autres groupes rebelles, l'armée gagne aussi des points. Sans même parler du désenclavement de Lattaquié, de Homs et des axes stratégiques majeurs reliant Hama et AlepGuerre de Syrie : cinq ans après, y a-t-il une issue au bout du tunnel ?– il en était déjà question début 2014, alors que le régime

La bataille d'Alep : cinq mois de combats urbains et de bombardements

Sans même parler des accrochages et des bombardements ayant eu cours les mois précédant l'entrée des troupes gouvernementales dans Alep-Est, la bataille à laquelle le monde a fini d'assister il y a quelques jours aura duré cinq mois. De juillet à décembre 2016, le régime aura lancé trois offensives majeures pour en permettre la conclusion. Le 17 juillet 2016, après six mois de pilonnages intenses, il lance la première – sans doute convaincu qu'elle serait aussi la dernière. Dès le 7 août, les insurgés parviennent à briser le siège, donnant un coup d'arrêt à la progression loyaliste. Ils ouvrent une brèche dans le sud de la ville, tout en disputant fortement les acquis du régime au nord-ouest. Toutefois, ce fait d'arme restera sans suite, et moins d'un mois après, la route dite du Castello, dernier axe d'approvisionnement des rebelles, est de nouveau reprise par l'armée et ses forces supplétives, qui progressent au sud et au sud-ouest d'Alep. La carte ci-dessous permet de se rendre compte de l'intérêt stratégique de cette route, qui y est mentionnée. De fait, l'échec courant août du groupe Jabhat Fatah al-Cham et de ses alliés à se maintenir dans le quartier gouvernemental de Ramoussah, situé au sud-ouest d'Alep (et dont le contrôle leur assure momentanément un autre axe de ravitaillement), signe leur perte ; en outre, c'est par Ramoussah que se ravitaillent également l'armée et les civils dans l'ouest de la ville. Le 4 septembre, le régime reprend définitivement les installations militaires de ce quartier.

Le 22 septembre, le régime relance son offensive dans le but d'un assaut final sur les quartiers Est. Courant octobre, ses succès s'enchaînent dans le nord alépois, même si la progression de ses troupes demeure lente. Al-Oweija (ancienne zone industrielle de la ville), Bustane Al-Bacha, Heluk : les quartiers tombent au compte-gouttes, tous presque intégralement détruits par les pilonnages. La multitude et la diversité des acteurs de cette bataille, mais aussi l'ancrage des insurgés dans Alep-Est, expliquent la lenteur des opérations. Pour rappel, les quartiers rebelles comptent encore en juillet 2016 quelques 250.000 habitants. Entre 10.000 et 20.000 combattants y sont présents, répartis principalement en deux groupes majeurs : l'Armée de la Conquête (Jaïch al-Fatah), dont les deux piliers sont et Jabhat al-Nosra (rebaptisé en juillet 2016 Jabhat Fatah al-Cham) ; et plus modérée, Fatah Halab), qui rassemble plusieurs factions proches des Frères musulmans ou lointainement affiliées à l'Armée Syrienne Libre (ASL), et qui représentent alors à peu près la moitié des rebelles à Alep. Les 15 à 20% restants correspondent à une dizaine de petits groupes indépendants, sans idéologie clairement affichée, et qui gravitent autour de ces deux coalitions. On trouve même un grand nombre d'étrangers, parmi lesquels les djihadistes ouïghours du Parti islamique du Turkestan.

Le 28 octobre, une nouvelle percée, permise par le renfort de 1.500 combattants venus des provinces d'Alep et d'Idlib, est tentée par l'Armée de la Conquête pour briser le siège. Elle part cette fois-ci non pas d'Alep-Est, mais de l'ouest, en direction des quartiers plus récents de la Nouvelle Alep, comme le montre la carte ci-dessus. Précédée par l'envoi de plusieurs véhicules-suicide chargés d'explosifs, elle ouvre certes un front de 15 kilomètres, à la périphérie ouest de la métropole, et permet de s'emparer momentanément de la zone de Dahiyet Al-Assad (sud-ouest) ; mais cette tentative des rebelles de libérer leurs compagnons d'armes assiégés est finalement un coup d'épée dans l'eau. Entretemps, le 8 octobre, signe de l'impuissance de la communauté internationale, les Russes mettent leur veto au Conseil de sécurité de l'ONU à un projet de cessez-le-feu – le cinquième veto russe sur la crise syrienne depuis 2011.

Le régime lance le 15 novembre un nouvel assaut, à coup de raids aériens, de barils d'explosifs et de tirs d'artillerie incessants. Le 27 novembre, pas moins de trois quartiers d'Alep-Est tombent : Hanano, principal secteur rebelle de la ville, ainsi que Jabal Badro et Baadine. Le cours de la bataille s'accélère, tandis qu'irrémédiablement, le bilan humain s'alourdit, avec des milliers de morts et, en un mois, 80.000 personnes en fuite. Le 3 décembre, les quartiers de Tariq al-Bab (qui permet de relier Alep-Ouest à l'aéroport international), Karam Al-Jazmati et Karam Al-Tarrab, ainsi qu'une partie d'Al-Myassar, sont également repris par le régime. À la date du 4 décembre, estiment les observateurs, plus de 60% des zones rebelles d'Alep-Est sont aux mains de l'armée. Le 7 décembre, l'armée a en main toute la Vieille Ville d'Alep, après que les rebelles aient quitté les zones voisines de Bab Al-Hadid et Aqyul.

Le 13 décembre, la guerre de mouvement s'achève à Alep-Est. Au cours des jours suivants, des milliers de civils sont évacués de ce qui y reste de ruines. Surtout, pas moins de 4.000 insurgés, encore présents dans ces quartiers, sont autorisés à se retirer. Le dernier convoi de rebelles quitte la ville le 22 décembre, en direction de la province d'Idlib. Le même jour, le régime déclare avoir repris l'intégralité de la métropole alépoise. Entretemps, fait exceptionnel, le Conseil de sécurité de l'ONU vote à l'unanimité, avec l'abstention de la Russie, le déploiement rapide d'observateurs internationaux à Alep-Est pour y superviser les évacuations et évaluer la situation des civils.

Les groupes soutenus par la Turquie en mauvaise posture : quelles conséquences géopolitiques ?

Cette victoire du régime est aussi un succès pour ses alliés, la Russie et l'Iran au premier chef. Et met à mal les ambitions qui perduraient encore parmi les rebelles soutenus par les grandes puissances sunnites de la région. Ceux-ci, Qatar, Arabie Saoudite et Turquie, avaient pourtant mis leurs rivalités de côté, ces deux dernières années, pour donner un nouvel élan aux forces islamistes et salafistes qui composent désormais l'essentiel de ce que l'on appelle indistinctement les rebelles Le 24 mars 2015, était créée l'Armée de la Conquête (Jaïch al-Fatah). Dans la foulée, cette large coalition de milices confortait ses positions dans le nord-ouest du pays, érigeant un véritable fief autour de la ville d'Idlib, et y évinçait les quelques groupes laïques qui subsistaient encore sur le terrain.

Depuis, la situation a bien changé. Les forces kurdes, appuyées par l'aviation américaine, ont fortement progressé depuis leurs positions de Kobané, d'Efrin et de Hassaké. Le 12 octobre 2015, elles créent les Forces démocratiques syriennes (FDS), qui permettent d'intégrer des troupes arabes en leur sein, et de s'étendre au-delà des territoires majoritairement kurdes. Par ailleurs, le jeu ambigu joué par Recep Tayyip Erdogan, président turc, avec l'État islamique, se retourne finalement contre lui. Le gouvernement d'Ankara reste obsédé par la progression des Kurdes le long de sa frontière. Or, bienveillant jusque-là avec l'État islamique, il comprend début 2016 que cet compromettant ne pourra plus maintenir bien longtemps ses positions entre Azaz et Jarablus, c'est-à-dire son dernier accès à la frontière turque. Dès février 2016, les tirs de l'artillerie turque bloquent les Kurdes d'Efrin à la porte de la localité d'Azaz.

Situation dans le nord-ouest de la Syrie en décembre 2016, six mois après le début de l'offensive de la Turquie et de ses alliés sur Jarablus.

. Sur le plan militaire, le contrôle de la localité d'Al-Bab, à la croisée des territoires kurdes, rebelles, loyalistes et djihadistes, est un enjeu de taille, en particulier pour les Forces démocratiques syriennes, qui peuvent encore espérer ainsi établir une continuité territoriale entre Efrin et Kobané. Depuis le 10 décembre, les forces de l'État islamique sont d'ailleurs attaquées – pour l'instant sans succès – dans cette localité d'Al-Bab, leur dernier bastion de la province d'Alep, par les rebelles syriens regroupés dans le cadre de l'opération ; des chars turcs seraient d'ailleurs en action sur le terrain. L'intrusion de l'armée turque dans le conflit syrien, si elle se traduit momentanément par des succès, illustre en fait l'inquiétude d'Ankara devant les revers successifs de ses alliés. Entretemps, la prise d'Alep par les forces loyalistes, en leur ouvrant la voie vers la ville d'Idlib, mais aussi vers le pousse Recep Tayyip Erdogan à revoir entièrement sa stratégie géopolitique.

Et c'est une Turquie où règne un climat de répression féroce depuis le putsch manqué de l'armée en juillet dernier, une Turquie de plus en plus autoritaire, qui se rapproche à présent de la Russie de Vladimir Poutine et de l'Iran, pour négocier un cessez-le-feu entre les groupes rebelles et le régime. Un travail de discussions qui s'est notamment traduit par une rencontre des ministres de la Défense russe, turc et iranien le 20 décembre dernier, à Moscou. Sont momentanément exclus des discussions les Kurdes et leurs alliés arabes, et évidemment l'État islamique. le Front al-Nosra (ou Jabhat al-Nosra), l'un des principaux piliers de l'

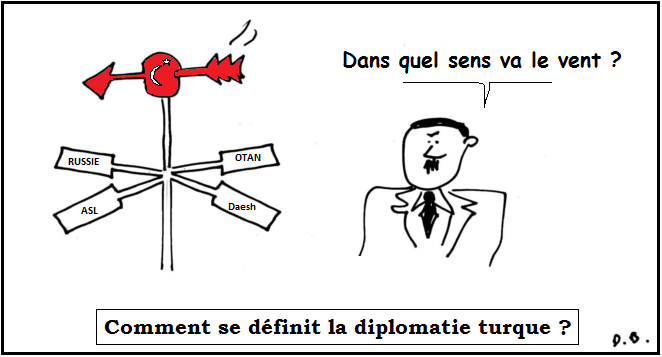

la trêve est entrée en vigueur, et semble tenir en dépit de quelques rares accrochages ici ou là. Plusieurs leçons peuvent être tirées de l'accord convenu entre Moscou, Téhéran et Ankara. Tout d'abord, il confirme l'inconstance chronique qui caractérise la politique étrangère de Recep Tayyip Erdogan depuis l'arrivée au pouvoir de l'AKP, en 2002. D'un rapprochement avec le régime de Bachar el-Assad, le gouvernement islamo-conservateur est passé à une opposition claire dans la foulée du Printemps arabe et des premières manifestations en Syrie. Outre un soutien indéfectible à l'Armée Syrienne Libre, puis aux groupes islamistes, la Turquie s'est vue contrainte à une ingérence de plus en plus flagrante dans le conflit. Première incursion de l'armée turque en territoire syrien : le 21 février 2015, une quarantaine de chars parcouraient 37 km au-delà de la frontière pour évacuer la dépouille d'un dignitaire ottoman (Souleïmane Shah, grand-père du fondateur de l'Empire, Osman Ier) et les soldats qui gardaient son tombeau, dans une zone alors tenue par l'État islamique – une opération dénoncée par Damas. Ce n'était que le début de l'escalade. Il y a encore un an, le 24 novembre 2015, rappelons-nous, un chasseur F-16 turc abattait un bombardier russe Su-24 en mission, au prétexte que celui-ci avait violé l’espace aérien de la Turquie, coûtant la vie à deux soldats russes, et créant un incident diplomatique sans précédent entre Moscou et Ankara. Rappelons-nous, les autorités turques avaient alors refusé de s'excuser malgré les lourdes sanctions russes, dont l'annulation unilatérale de l'exemption de visas dont bénéficiaient les ressortissants des deux pays, l'embargo sur l'achat de légumes et de fruits turcs et l'interdiction pour les agences touristiques russes de proposer des séjours touristiques en Turquie ; par ailleurs, les compagnies aériennes commerciales russes avaient même suspendu leurs vols avec la Turquie. En 2015, plus de 4,5 millions de Russes avaient visité la Turquie, rapportant ainsi à l'économie turque près de 3,6 milliards d'euros : l'impact de ces sanctions ne pouvait donc pas être négligeable, d'autant qu'elles se sont ajoutées à une conjoncture économique assez délicate en Turquie.

Voilà que depuis quelques mois, la diplomatie turque a mis beaucoup d'eau dans son vin. Et il en est ainsi de presque tous les dossiers géopolitiques de la Turquie : la politique cessez-le-feu n'en est pas pour autant un succès pour la Turquie. Celle-ci essaie plutôt de sauver les meubles, dans un contexte où le dialogue avec le PKK est rompu depuis un an et demi, ce qui induit une reprise de la guérilla kurde dans le Sud-Est de l'Anatolie.

Autre enseignement de cet accord de cessez-le-feu : la Russie et l'Iran sont certes en position de force en Syrie, toutefois, leur investissement militaire et financier dans le conflit est devenu particulièrement lourd à supporter – rien que pour l'année 2012, l'Iran aurait dépensé dix milliards de dollars dans son soutien à Damas (en armes, en hommes et en argent). Vladimir Poutine notamment a su jouer des retournements diplomatiques d'Ankara pour détourner la diplomatie turque, au moins momentanément, de son allié américain. On est bien loin d'un retrait éventuel de la Turquie des structures intégrées de l'OTAN – et les supputations qui ont circulé ici et là, dans les médias, sont évidemment absurdes – ou de la mise en place d'une alliance solide entre Ankara et Moscou ; et peut-être d'ici quelques mois, assistera-t-on à un énième changement d'attitude de la part d'Erdogan. Pour autant, ce rapprochement n'en est pas moins un succès de la diplomatie turque, qui permet par ailleurs au régime syrien et à ses alliés de – sans doute à l'est d'Alep et dans la province d'Idlib, le bastion de l'

– encore une ! – qui doit se tenir à Astana, au Kazakhstan. Mais à l'heure où les armes ont semblé donner des résultats, peu de chance que Damas change de stratégie au point de s'ouvrir à une opposition qui mêle démocrates, islamistes et salafistes. En effet, le régime syrien a-t-il vraiment intérêt à négocier avec des groupes rebelles qui demeurent certes nombreux (ils regroupent encore quelques 60.000 soldats), mais sur qui il a pris clairement l'ascendant militaire ? Et surtout dont les objectifs politiques sont, pour presque tous, antinomiques avec le maintien de Bachar el-Assad au pouvoir ? Le plus probable est que le dialogue que les Russes et le régime à Damas prétendent instaurer aura pour finalité, non pas un partage du pouvoir avec les insurgés, mais plutôt des conditions de reddition honorables, qui permettront un retrait partiel des rebelles de leurs territoires, en échange d'amnisties diverses et d'incitations à lâcher les armes.

La Turquie quant à elle souhaite faire valoir sa ligne rouge, à savoir empêcher la création d'une région autonome kurde dans la Syrie de demain. Reste à voir si ses alliés suivront, ce qui est loin d'être acquis, au moins pour les plus radicaux. Ainsi, deux importants groupes rejettent toujours la perspective de se rendre à Astana. Le premier d'entre eux, Ahrar al-Cham, pilier salafiste de l' est écartelé entre deux courants, l'un qui prône une alliance avec Fatah al-Cham et Al-Qaïda, l'autre pro-Turquie qui souhaite rejoindre le plus modérés à la table des négociations ; même si ce dernier est plus puissant, la direction d'Ahrar al-Cham optera à n'en pas douter pour un boycott de la conférence, par crainte de rétorsions du Front Fatah al-Cham à Idlib. Deuxième groupe majeur à prôner une posture similaire : les islamistes de Noureddine Zinki, anciennement dans l'Armée Syrienne Libre, mais qui ont perdu le soutien des États-Unis et de leurs alliés arabes à mesure qu'ils se sont radicalisés ; idem, ils craignent des représailles de Fatah al-Cham s'ils se rendent à Astana.

Peu probable que tout cela débouche sur quelque chose de satisfaisant pour la démocratie syrienne, et en tout cas sûrement pas, au terme de six années de conflit, sur une sortie de Bachar el-Assad. D'autant que le régime n'a pas repris du terrain qu'à Alep. Il s'est aussi emparé ces dernières semaines de plusieurs localités autour de la capitale syrienne, après des accords ponctuels passés avec les insurgés. L'un des derniers exemples en date est celui de la localité de Al-Tall : le 2 décembre dernier, 2.000 personnes, dont des rebelles et leurs familles, ont quitté cette banlieue lointaine du nord de Damas, pour se diriger vers la province d'Idlib, rejoindre d'autres groupes rebelles. C'était alors la sixième localité ainsi évacuée en trois mois.

Tout n'est pas rose pour le régime, comme cela a déjà été rappelé dans de précédents articles. Bachar el-Assad doit sa survie à l'intervention russe, mais aussi à la présence sur le terrain de milliers d'hommes, des miliciens syriens, mais aussi des chiites étrangers, venus notamment d'Irak, d'Iran et du Liban. En outre, certains revers viennent rappeler aux soutiens de Bachar el-Assad que la menace perdure, y compris au cœur du « pays utile ». Ainsi, tout au long de l'année, l'armée a-t-elle été souvent mise en difficulté face à des groupes rebelles dans la province de Hama. De même, la présence de l'État islamique au nord-est de Damas, en avril 2016, attestait que la capacité de projection de ce dernier n'était pas totalement affectée par ses déboires militaires, même s'il échouait alors à s'emparer de l'aéroport militaire local et de la centrale électrique de Techrine.

Enfin, la reprise de Tadmor et du site archéologique de Palmyre le 11 décembre par l'État islamique, qui avait dû évacuer la localité en mars dernier, illustre à quel point les avancées demeurent fragiles, et montre bien la difficulté des forces loyalistes, en dépit de l'appui de nombreux groupes étrangers (notamment le Hezbollah), à se déployer de manière équilibrée sur l'ensemble du territoire pour assurer un contrôle permanent sur ses acquis militaires. L'État islamique, de son côté, a donné un coup d'épée dans l'eau : certes, fort de plus de 5.000 djihadistes venus de Mossoul, il a pu reprendre pied dans ce poste avancée de la province de Homs et ainsi conforter sa présence dans la badiya (désert), se rapprochant d'ailleurs dangereusement de Damas. Mais cette conquête, essentiellement symbolique, ne l'empêche pas d'être en bien mauvaise posture, à Mossoul en Irak, et, en Syrie, au nord de Raqqa où les Forces démocratiques syriennes ont lancé depuis le 6 novembre une offensive avec pour but d'isoler la ville, en coupant ses axes de communication vers l'extérieur.

Il est encore trop tôt pour dire si le cessez-le-feu et la nouvelle entente liant Ankara à Moscou (et accessoirement à Téhéran) sont les prémices d'un renversement d'alliance global, ou si les pourparlers prévus au Kazakhstan resteront sans lendemain. Plus que la posture d'Erdogan, dont les alliés sont affaiblis, c'est l'attitude de Vladimir Poutine qui doit servir d'indicateur. En effet, peut-être celui-ci attend qu'ait lieu la passation de pouvoir entre Barack Obama et Donald Trump, le 20 janvier prochain, pour inviter ce dernier à la table des négociations – l'abandon des sanctions contre la Russie faisait partie de ses promesses de campagne. 2017 risque bien de consacrer l'isolement diplomatique des Saoudiens et des Qataris. Or, si Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan, Ali Khamenei ou même Donald Trump n'ont pas notre sympathie, loin s'en faut, il en va de même pour le roi Salmane ben Abdelaziz al-Saoud et l'émir Tamim ben Hamad al-Thani. Surtout, quel que soit le vainqueur de ce conflit, il est grand temps, avec 312.000 morts (selon les plus basses estimations), six millions de déplacés dans le pays et 4 millions de réfugiés hors des frontières, de résoudre ce conflit et de ramener la paix.

Enfin, la bataille d'Alep passée, on ne peut que se réjouir, en dépit de son coût humain, d'avoir pu assister au retour dans la ville de chrétiens venus y fêter noël et s'y réinstaller. Alors qu'ils étaient un million 800.000 en 2011, les chrétiens ne sont plus que 800.000 encore présents en Syrie. Le retour des réfugiés dans le pays, y compris ceux issus des minorités, est un enjeu essentiel pour appréhender le visage de la Syrie de demain, ainsi que la place de l'État, qui aura à composer avec une population déchirée. Avec le Liban, la Syrie demeurait, avant 2011, l'un des rares pays du Moyen-Orient à voir cohabiter en bonne entente une très grande diversité de groupes ethniques et religieux. De toute évidence, cette coexistence a vécu. Alors que la guerre est encore loin d'être finie, penser la paix a rarement semblé aussi difficile.

/image%2F0521679%2F20171219%2Fob_6d61f3_25520088-10156028109098023-1057809042.jpg)